|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История Сирии. Древнейшее государство в сердце Ближнего Востока | Автор книги - Филип Хитти

Cтраница 91

Дополнительную значимость набатейскому письму придает тот факт, что от него происходит арабский алфавит, как ясно свидетельствуют эпиграфические исследования ранних арабских надписей. Древнейший из сохранившихся арабских текстов, найденный в Намаре на востоке Аврана и относящийся к 328 году н. э., составлен набатейскими буквами. Скорописные арабские буквы не менее стары, чем куфическое письмо, которое приписывают месопотамской Эль-Куфе. Мусульманское предание расходится с эпиграфическими свидетельствами и ошибочно указывает на Месопотамию как на родину первой истинно арабской письменности. Набатейская религия принадлежала к общесемитскому типу, основанному на земледельческих обрядах плодородия. В ней сохранились элементы старого культа, связанные с «высотами» и стоящими камнями. Во главе пантеона стоял Душара (Зу-ш-Шара, Дусарес), солярное божество, для поклонения которому возводились обелиски или кубы из неотесанного черного камня. В руинах набатейского храма в Хирбат-ат-Таннуре к юго-востоку от Мертвого моря, построенного, быть может, в I веке до н. э., сохранилось простое похожее на коробку святилище, напоминающее Каабу. С Душарой была связана Аллат, главная богиня Аравии. Она была богиней луны. Также в надписях упоминаются набатейские богини Манат и аль-Узза, прославленные Кораном. Также в надписях фигурирует бог Хубал. Арамейская богиня Атаргатис в Хирбат-ат-Таннуре была представлена как богиня зерна, листвы, плодов и рыбы. Некоторые тамошние божества соответствуют божествам Пальмиры, Дура-Европос, Иераполя и Гелиополя. Также у набатеев существовал культ змей. Мало что известно о ритуалах набатейской религии. Описание царского пира у Страбона, где «никто из участников не пьет больше одиннадцати кубков, каждый раз из другого золотого сосуда», больше напоминает какую-то церемонию. Былая трезвость, как видно, ушла в прошлое под напором «современной цивилизации». Кроме того, на ритуал намекает и другой отрывок из того же источника о том, что «они устраивают угощение на тринадцать человек, причем на каждой пирушке присутствуют по два музыканта». По мере усвоения эллинистического образа жизни и привычек к роскоши божества меняли свои старые семитские имена и приобретали римский облик. Душара превратился в Диониса. В своих отзывах о национальном характере набатеев Страбон и Диодор, два наших наиавторитетнейших источника, несомненно, несколько преувеличивали, но все же в них должна быть хоть доля правды. Общая картина вырисовывается такая: это разумный, зажиточный, организованный, демократичный народ, занятый торговлей и сельским хозяйством. В их обществе было мало рабов и не было нищих. Они поддерживали такие мирные отношения между собой, что не преследовали друг друга по суду. Царь был настолько близок к народу, что нередко отчитывался о своем правлении в народном собрании. Людей настолько занимали насущные вопросы жизни, что мертвые были для них все равно что навоз. С одной стороны набатейское влияние распространилось на север, на земли евреев, с другой – на юг, в собственно Аравию. Омри, царь Израиля и основатель Самарии, где он был похоронен около 874 года до н. э., предположительно был набатеем. Спустя столетие царь Иудеи Амасия счел идумейских богов Пе-Иерусалимский храм, чтобы поклоняться как равным Иегове. Гашму, противник строительства стены для Иерусалима, судя по его имени, был набатеем из самудян. «Волхвы с востока» [225], возможно, были аравийцами из набатейской пустыни, а не магами из Персии. Иустин Мученик и другие отцы церкви пришли к такому выводу на основании принесенных ими даров. Аравитяне, изумлявшиеся в день Пятидесятницы, по всей вероятности, были набатеями, а под Аравией, куда удалился Павел, несомненно, имеется в виду какой-то пустынный тракт в этом регионе. Дальнейшие исследования, вероятно, выявят более значительное влияние набатеев на зарождающиеся христианство и ислам, нежели предполагалось до сих пор. Ханифизм в Коране, некая расплывчатая форма единобожия, которую исповедовали современники Мухаммеда, имеет арамейско-набатейское происхождение. Набатеи создали новый тип архитектуры: вырезанные в скалах храмы, гробницы и другие сооружения. Для них характерны сводчатые помещения. Что касается декоративных мотивов, то, возможно, они положили начало разновидности лепнины, которая от них перешла в Месопотамию и Персию. В своей скульптуре, как и в религии, жители Петры демонстрируют тесную связь с такими городами на окраине пустыни, как Пальмира и Дура-Европос. Вдохновленные греческими образцами, набатейские гончары изобрели новый вид керамики, который выделяется даже среди лучших изделий этого региона. Остатки кубков, тарелок, блюд, кувшинов и чаш изумительно тонки, толщиной с яичную скорлупу, и свидетельствуют о высочайшем мастерстве. Среди них присутствуют всевозможные разновидности: однотонные, расписные и с насечками. Глина красновато-желтого цвета, орнаменты, как правило, стилизованные цветы и листья. Преобладание виноградных гроздьев и лоз в узорах на керамике и архитектуре еще раз доказывает, что набатеи перестали воздерживаться от вина. Археологи Американской школы восточных исследований в Иерусалиме по черепкам установили около пятисот набатейских поселений между Акабой и северной окраиной Мертвого моря. В искусстве, архитектуре и инженерии, возможно, в литературе и, безусловно, в керамике набатеи были одним из самых одаренных народов в истории. Проводники караванов, которые выполняли роль торговых артерий Древнего Востока, зодчие города, уникального в истории творений рук человеческих, строители плотин и водохранилищ, где сегодня уже нет воды, набатеи сегодня представлены скромными бедуинами племени ховейтат, которые до сих пор бродят там, где когда-то преуспевали их предки, и разбивают свои шатры у стен своего «розово-красного города, вполовину такого же древнего, как само время».

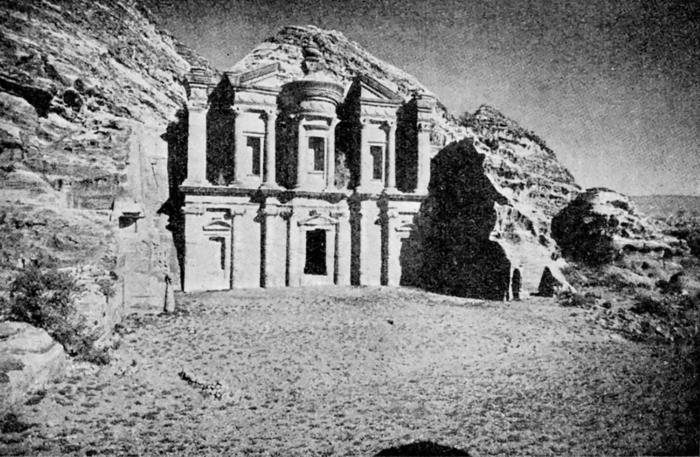

Фасад храма в Петре. Этот обширный фасад вырезан в массиве горы Когда солнце Петры стало клониться к закату, взошло солнце Пальмиры, также города на караванных путях. Обильный источник питьевой воды, хотя и сернистой, в самом сердце Сирийской пустыни положил начало оазису, который образовался вокруг мелкой деревушки. Поселились в нем несколько аравийских племен. Выход на сцену новых мировых империй и сдвиг международных торговых маршрутов помогли деревушке вознестись на головокружительную высоту богатства и могущества среди городов древности. Свое поселение аборигены назвали Тадмор. Под этим именем оно впервые появляется около 1800 года до н. э. и вновь встречается в более поздних ассирийских летописях, из которых следует, что Тиглатпаласар I (ок. 1100 до н. э.) преследовал своих противников-бедуинов до этого убежища в пустыне. По Иосифу Флавию, сирийцы произносили это название как «Фадамера». Древнесемитская форма названия сохранилась в арабском Тадмур. Еврейский летописец (2 Пар., 8: 4) сообщает, что «Фадмор» построил Соломон – либо с целью возвеличить Соломона и его царствование, либо он перепутал это название с Тамарой в Идумее, которая обязана своим основанием еврейскому царю. Греческое название Пальмира значит «город пальм», что соответствует еврейскому tamar. Этимология слова tadmor неясна. Помня еврейское предание и находясь под впечатлением от грандиозности и великолепия руин, мусульмане рассказывали истории о том, что их построили подвластные Соломону джинны.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно