|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Зима: Секреты выживания растений и животных в самое суровое время года | Автор книги - Бернд Хайнрих

Cтраница 45

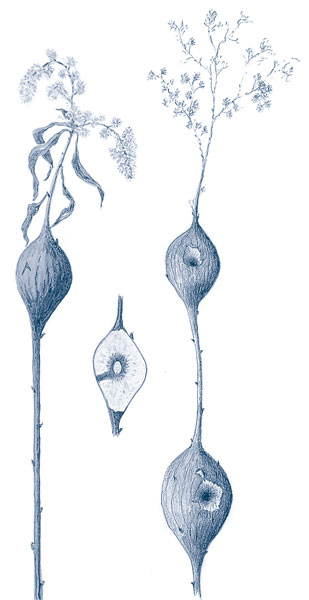

Галл на золотарнике (слева), сечение с личинками Eurosta solidaginis (посередине) и два галла на одном стебле, вскрытые пушистым дятлом (справа) Как и у бражников и других совок, у этих зимних бабочек развилось крепкое толстое тельце, которое приводит в движение короткие крылышки – чтобы полететь, приходится махать ими с большой частотой. Чтобы развить достаточную мощность и обеспечить быстрое движение крыльев, бабочке нужно разогреть мышцы до температуры выше 30 °C. Она разогревается дрожью. При этом бабочка выставляет усики, поднимает крылья, и тогда можно увидеть, как те вибрируют благодаря почти одновременной работе мышц, которые опускают крылья и которые их поднимают. Покрывающие грудку толстые теплоизолирующие чешуйки действуют как мех или перья и позволяют примерно вдвое снизить теплопотерю. Кроме этого, удерживать тепло, которое генерируют грудные летательные мышцы, помогает механизм противотока в кровеносной системе – благодаря ему меньше тепла теряется в области брюшка. Способность этих бабочек начать дрожать при температуре мышц всего 0 °C уникальна (большинству видов требуется температура не менее 15–20 °C). Мотылек начинает дрожать, мышцы разогреваются, дрожь усиливается и дает еще больше тепла, пока мышцы не согреются достаточно для полета. Чешуекрылые приспосабливаются к жизни зимой очень разными способами. Но, говоря об устойчивости к холоду, нельзя не упомянуть особую, очень известную разновидность личинок – это личинки мухи Eurosta solidaginis. Они имеют такое же значение для изучения толерантности насекомых к морозу, как плодовые мушки-дрозофилы для генетики. Как подразумевает название мухи, ее жизненный цикл неразрывно связан с золотарником (Solidago). Взрослая муха весной или в начале лета вводит яйцо в молодой, быстро растущий стебель растения. Затем вещества, которые либо впрыскивает вместе с яйцом муха, либо выделяет молодая личинка, изменяют нормальный рост стебля, и на нем появляется толстое, похожее на опухоль образование под названием галл. Внутри галл образует мягкая ткань, а снаружи он заключен в жесткую деревянистую оболочку. Личинка изнутри получает доступ к сокам растения и питает ими свой рост. У Eurosta solidaginis, как и у бабочек-медведиц, о которых мы уже говорили, к зимовке приспособлена только стадия личинки, и жизненный цикл насекомого, при котором появляется одно поколение в год, устроен так, чтобы личинки образовывались к зиме. Пережив зиму, они окукливаются, и взрослая муха вылупляется как раз вовремя, чтобы заразить нежные побеги золотарника. К концу лета золотарник, галл и личинка прекращают расти, личинка выедает ход из центра галла наружу, до самого внешнего края, но не прогрызает его. Она возвращается в центр жесткого деревянистого галла и там проводит зиму в диапаузе. Личинке важно проделать выход именно в этот момент, потому что у взрослой мухи нет жевательных ротовых органов и без этого она осталась бы замурованной в галле. Подготовив место для зимовки и путь наружу для мухи, которая вылупится весной, личинка затем физиологически готовится к тому, чтобы встретить зимний холод. У северных популяций мухи реакция отличается от реакции южных. Чтобы подготовиться к зиме, северные личинки Eurosta в ответ на снижение температуры осенью вырабатывают и глицерин (спирт), и сорбит (сладкий спирт). Чем ниже температура, тем больше этих веществ вырабатывает насекомое и тем ниже опускается точка замерзания его гемолимфы. Но это еще не все. Морозостойкость личинки обеспечивает система более сложных, иногда противоречащих здравому смыслу механизмов, в которые не каждый читатель захочет углубляться. Например, северные личинки мух парадоксальным образом вырабатывают и выпускают в кровь белок, способствующий заморозке. По сути, этот белок имитирует кристаллы льда и образует ядра кристаллизации. В результате животное не переохлаждается. Поскольку белок предотвращает переохлаждение, личинка замерзает раньше, при более высокой температуре, чем могла бы. Может быть непонятно, как ускоренная заморозка помогает выжить зимой, даже если животное вырабатывает вещества-криопротекторы. Ответ на этот вопрос сложный и изящный. Он связан с тем, что северные популяции личинок порой сталкиваются с очень низкой температурой, при которой недостаточно одного «антифриза», чтобы гарантировать, что не образуются кристаллы льда. Поскольку гарантированно избежать замерзания животные не могут, они нашли способ пережить его. «Антифриз» в их гемолимфе, глицерин, выполняет двоякую функцию. Он понижает точку замерзания, благодаря чему уменьшается вероятность заморозиться, но, если это все же происходит, он уменьшает вред, который могут нанести ледяные кристаллы. На самом деле глицерин есть в организме и толерантных, и нетолерантных к замерзанию видов и выполняет у них разные функции. Конечно, механизм переохлаждения, который позволяет избежать заморозки, тоже может помочь виду приспособиться к зиме. Но это возможно, только если животное всегда сталкивается с умеренным холодом. Если температура окружающей среды хотя бы иногда понижается очень сильно, велика вероятность заморозиться, а если этого избежать невозможно, то переохлаждение опасно, ведь при нем организм может замерзнуть мгновенно и тогда неминуемо погибнет. Чтобы понять, почему это так, нужно помнить две вещи. Во-первых, если в теле переохлажденной личинки появится кристаллик льда, она замерзнет практически в один миг (точнее говоря, за несколько секунд, смотря насколько переохлаждена). Во-вторых, некоторые насекомые действительно могут пережить заморозку, но только если замерзание происходит медленно. Замерзая мгновенно, как при переохлаждении, любое насекомое – и любое животное – мгновенно же погибает. Скорость замерзания имеет значение для выживания клетки, потому что при этом кристаллы льда образуются в своеобразных камерах, что связано с вытягиванием воды. При медленной заморозке сначала замерзает жидкость вокруг клеток, поскольку это более слабый раствор, чем внутри их. Образуясь вне клеток, кристаллы льда забирают воду, и возникают камеры с более концентрированной жидкостью. Они путем осмоса вытягивают воду из клеток. Фактически при постепенном замерзании лед формируется снаружи клеток, из которых при этом уходит вода, и в результате внутри клетки не образуются кристаллы льда, опасные для ее органелл. Если же кристаллы все-таки появятся внутри клетки, то будут маленькими и не такими вредоносными. Также вода может прийти в стеклоподобное состояние – при этом жидкость почти затвердевает, а оставшиеся молекулы воды не могут образовать кристаллы льда, видимо, потому что оказываются прочно связаны с молекулами клеточной структуры. При быстрой же заморозке для осмотического обмена между камерами с жидкостью (внутри и вне клетки) не хватает времени, и, поскольку вода из клетки не уходит, ее содержимое замерзает и крупные колючие кристаллы рвут на куски клеточные органеллы и мембраны.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно