|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Российский и зарубежный конституционализм конца XVIII – 1-й четверти XIX вв. Опыт сравнительно-исторического анализа. Часть 1 | Автор книги - Виталий Захаров

Cтраница 128

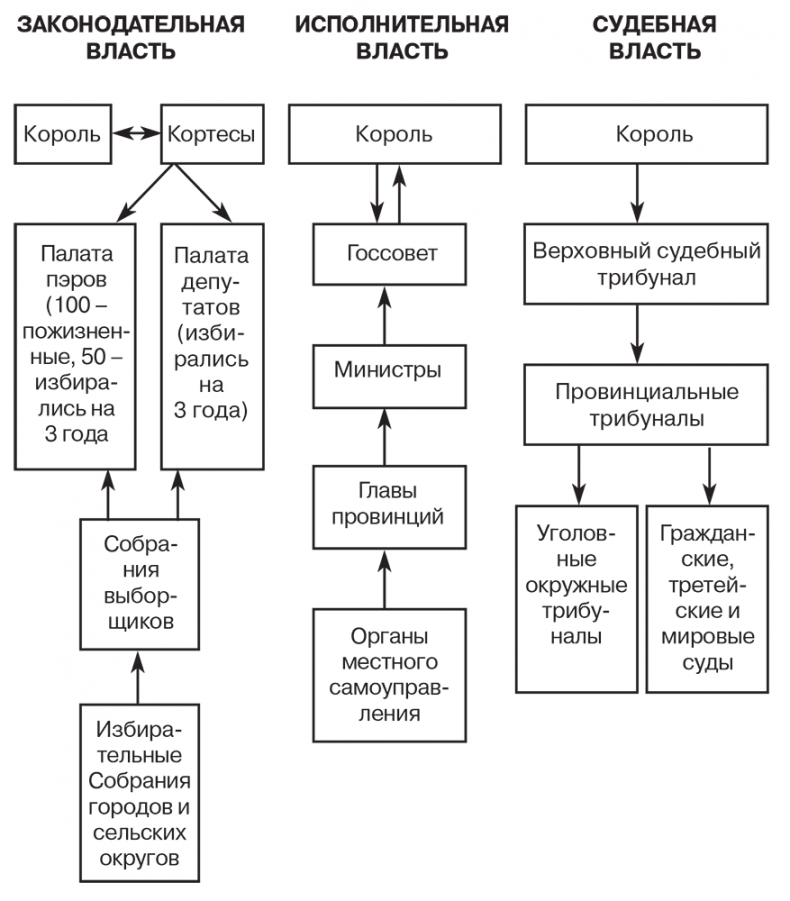

Наконец, обращает на себя внимание слабое внимание законодателей к вопросам организации судебной власти (10 % объема Конституции), которые рассмотрены крайне поверхностно и неполно. Впрочем, в большинстве из рассмотренных нами выше Конституций эпохи Реставрации наблюдается такая же картина, что позволяет говорить об определённой тенденции в развитии конституционной мысли этого периода. Структуру государственной власти по Конституции Португалии 1826 г. можно представить в виде следующей схемы:

Итак, на основе вышеприведенного обзора Конституций семи европейских государств эпохи Реставрации подведем некоторые итоги. Во-первых, большинство из рассмотренных выше Конституций являются октроированными, т. е. дарованными свыше волей монарха. Соответственно источником государственной власти и суверенитета провозглашается монарх, а не народ. Исключение составляют Конституции скандинавских стран – Швеции 1809 г. и, особенно, Норвегии 1814 г. В Норвежской Конституции источником власти напрямую провозглашается народ. В Шведской Конституции этот вопрос не раскрывается, но из контекста следует, что источником власти являются одновременно и народ, и король Швеции. Данная особенность объясняется историческими традициями этих государств, выражающимися в значительной роли сословно-представительных органов власти на протяжении нескольких столетий (особенно в Швеции), а также влиянием английской парламентской системы. Во-вторых, во всех семи Конституциях реализуется принцип разделения властей, что свидетельствует об использовании в качестве правовых источников Конституций Франции 1790-х и Конституции США 1787 г. Однако соотношение ветвей власти в большинстве Конституций эпохи Реставрации иное. Если в Конституциях Франции 1791, 1793 и 1795 гг. приоритет однозначно отдается законодательной ветви власти (и в процентном отношении и по расположению посвященных ей разделов), то в Конституциях Франции 1814 г., Баварии 1818 г., Царства Польского 1815 г. и Швеции 1809 г. картина прямо противоположная. Разделы, посвящённые исполнительной власти, предшествуют разделам, посвящённым законодательной и судебной властям, что напоминает структуру Конституции Франции 1799 г. Исключение составляет Конституция Португалии 1826 г., в которой раздел о законодательной власти поставлен на первое место. И уж совсем особняком стоит Конституция Бадена 1818 г., почти весь текст которой посвящен только законодательной ветви власти. В этой связи нельзя не отметить тот факт, что не только в Баденской Конституции, но и почти во всех остальных основное внимание их разработчиков направлено на регулирование вопросов, связанных с деятельностью именно законодательной ветви власти. С точки зрения статистических показателей это выглядит следующим образом. В Конституции Франции 1814 г. законодательной власти посвящены 30 статей из 79, т. е. 39 % текста (исполнительной власти – 18,5 %), в Конституции Баварии 1818 г. – 50 статей из 122, т. е. 41 % (исполнительной власти – 18 %), в Конституции Бадена 1818 г. – 57 статей из 83, т. е. 68 % (исполнительная власть оказалась вне сферы действия Конституции), в Конституции Швеции 1809 г. – 33 статьи из 114, т. е. 29 % (исполнительной власти – 18 %), в Конституции Норвегии 1814 г. – 37 статей из 112, т. е. 33 % (исполнительной власти – 41 %), в Конституции Царства Польского 1815 г. – 53 статьи из 165, т. е. 32 % (исполнительной власти – 30 %) и, наконец, в Конституции Португалии 1826 г. – 58 статей из 145, т. е. 40 % (исполнительной власти – 32 %). Как видим, исключение составляет только Конституция Норвегии 1814 г., в которой процентное соотношение статей, посвящённых законодательной власти, уступает количеству статей, посвящённых исполнительной власти. В остальных шести случаях наблюдается количественный приоритет статей о законодательной власти. В результате получается интересная, можно даже сказать, парадоксальная ситуация. По расположению разделов в структуре Конституций в пяти случаях из семи приоритет принадлежит исполнительной власти (исключение – Конституции Бадена и Португалии), а по количественному критерию – приоритет у законодательной власти (исключение – Конституция Норвегии). Как решить это противоречие? На наш взгляд, особого противоречия здесь и нет. Повышенное внимание авторов Конституций к вопросам формирования законодательной ветви власти объясняется, видимо, тем, что в большинстве обозначенных выше государств до этого момента всесословных представительных органов власти не существовало (кроме Франции), тогда как деятельность исполнительных и судебных органов власти, пусть хотя бы в минимальной степени, но уже была регламентирована. К тому же правовое регулирование таких вопросов, как избирательное право, система выборов в представительные органы, процедура принятия законов объективно требует большего внимания, а значит и содержательного объема, чем вопросы, связанные с определение структуры и функций других ветвей власти. В любом случае форму правления определяет не формальное, а фактическое соотношение ветвей власти, прежде всего, законодательной и исполнительной. Ниже приводится сравнительная таблица Конституций государств эпохи Реставрации, иллюстрирующая их структуру и количественное соотношение статей, посвящённых разным ветвям власти. В-третьих, как и в случае с Конституциями Франции 1790-х гг. обращает на себя внимание небольшой удельный вес статей, посвящённых судебной власти: соответственно 16 % (Конституция Франции 1814 г.), 6 % (Бавария), 16 % (Швеция), 5,5 % (Норвегия), 9 % (Царство Польское), 10 % (Португалия) общего объема Конституции. В Конституции Бадена структура судебной власти, как и исполнительной, вообще не регламентирована. Как видим, несколько особняком стоят Конституции Франции и Швеции, уделившие вопросам организации судебной власти несколько большее внимание (по 16 %). Но при этом следует отметить, что в Конституционной Хартии Франции 1814 г. практически никаких новшеств в организацию судебной власти внесено не было, были почти полностью скопированы соответствующие положения наполеоновской Конституции 1799 г., даже количество статей осталось почти таким же (12 статей в 1814 г., 9 статей в 1799 г.). Увеличение же удельного веса статей, посвящённых судебной власти, произошло за счет уменьшения общего объема Конституции (76 статей в 1814 г., 95 статей в 1799 г.). В целом же низкий удельный вес статей о судебной ветви власти является одной из специфических особенностей конституционных документов европейских государств эпохи Реставрации. Но в любом случае повсеместно вводилась всесословная судебная система. В-четвёртых, в отличие от Конституций Франции 1791, 1793 и 1795 гг. во всех рассмотренных выше Конституциях эпохи Реставрации отсутствует Декларация прав и свобод человека в виде специального документа, предшествующего основному тексту Конституции. Уже одно это свидетельствует о неприоритетности раздела о правах и свободах личности для разработчиков этих Конституций. Исключение составляет Конституция Царства Польского, в которой правам и свободам личности посвящён второй раздел, предшествующий разделам о ветвях власти, и Конституция Франции 1814 г., в которой раздел о правах и свободах разделён надвое и располагается в начале и в конце текста Конституции (ст. 1–12 и 69–74). Особое место, в этой связи, занимает Конституция Португалии. В ней правовому статусу личности посвящена, по сути, всего одна статья 145, к тому же последняя. Но она разделена на 34 параграфа и тем самым фактически представляет собой самую настоящую Декларацию прав и свобод человека, сходную по объёму с Декларацией прав Конституций Франции 1793 и 1795 гг. (35 и 31 статья соответственно).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно