|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-Западного края Российской империи | Автор книги - Александр Бендин

Cтраница 38

По ходатайству генерал-губернатора, 2 января 1862 г. был принят закон, разрешавший католикам строить новые костелы без санкции православных архиереев [193]. Следует отметить, что, как и в случае с туземным дворянством, в эпоху нового царствования эта уступка была далеко не первой. А. В. Белецкий отмечал: «В описываемый период не было забыто милостями и влиятельное в крае римско-католическое духовенство. Государь образовал в 1856 г. особый комитет из высших сановников империи для рассмотрения представлений папы о стеснениях Римско-католической церкви в России. Комитет внимательно рассмотрел все подлежавшие его суждению вопросы и постановил немедленно удовлетворить те папские желания, которые он признал основательными и которые не были несовместимыми с Основными государственными законами империи и не нарушали прав Православной церкви. Таким образом, было решено выполнить все те пункты конкордата 1847 г., которые оставались дотоле не выполненными, предложить Папе список кандидатов для замещения вакантных епископских мест, увеличить число штатных монастырей до 50, разрешить построение новых приходских и филиальных костелов вместо обветшавших или разрушенных по какому-либо несчастному случаю с дозволения исключительно римско-католического начальства и пополнить вспомогательный капитал духовенства, доведши его до 790 000 руб. Все эти постановления комитета были высочайше утверждены» [194]. Можно напомнить еще и о том, что буквально накануне восстания в начале 1862 г. римско-католические епископы империи обратились к императору Александру II с просьбами, среди которых можно упомянуть ходатайство Виленского р-к епископа А. Красинского об увеличении государственного финансирования подведомственной ему семинарии до 2000 руб. в год. Виленский генерал-губернатор В. И. Назимов поддержал это прошение, и министр внутренних дел П. А. Валуев принял положительное решение на том основании, что «означенное ходатайство епископа Красинского… основано на действительной потребности Виленской епархии, и что недостаток приходского духовенства может со временем произвести разные затруднения в удовлетворении духовных нужд р-католиков». Римско-католические епископы просили также о большей свободе в области строительства костелов, об отмене законов, относительно униатов, не присоединившихся к Православию и остающихся в латинстве, об увеличении жалования приходского духовенства, членов капитула и некоторых других духовных лиц, о восстановлении института монашеских провинциалов и сестер милосердия, об отмене обязательности воспитания в господствующей вере детей, рожденных от браков лиц католического исповедания с православными. П. А. Валуев в докладе императору 2 марта 1862 г. выказал готовность к дальнейшим компромиссам с римско-католическим духовенством, отметив, что ходатайствам, заслуживающим уважения, следует «давать дальнейший ход, по мере признания сего возможным» [195].

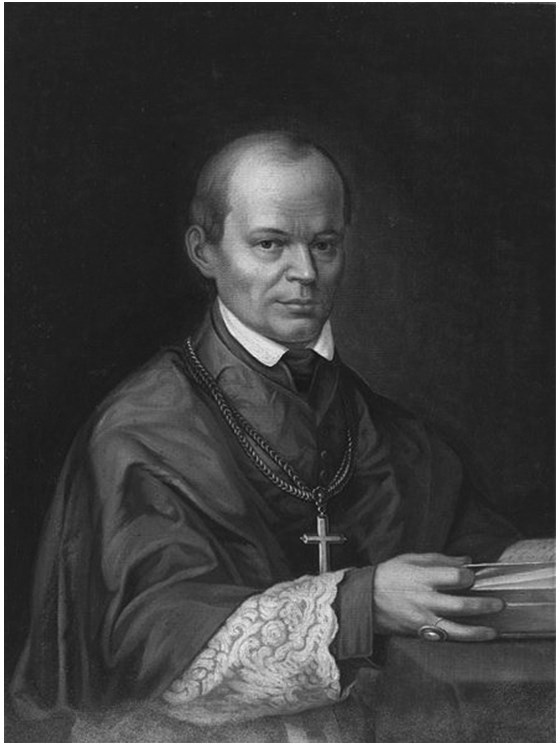

Адам Станислав Красинский, римско-католический епископ Виленский В это время правительство было готово пойти навстречу римско-католическому епископату не только в «устранения стеснений и затруднений, встречаемых по управлению вверенных им епархий». В апреле того же года МВД составило список римско-католических духовных лиц, представляемых к высоким государственным наградам. Среди них были: архиепископ Могилевский, митрополит всех римско-католических церквей в империи В. Жилинский, епископ Тельшевский М. Волончевский, епископ Минский А. Войткевич и епископ Виленский А. Красинский [196]. Затем, 15 апреля 1862 г., по ходатайству виленского генерал-губернатора Назимова, император Александр II проявил милосердие и разрешил возвратить на прежнее место жительства четырех ксендзов Виленской р-к епархии: Маевского из Тобольской губернии, Гундеуса и Бышевского из Вятской губернии и Шульца из Оренбургской, высланных в эти губернии за участие в политических манифестациях [197]. Однако уступки, сделанные правительством, не принесли ожидаемых результатов. Часть радикально настроенного католического духовенства не хотела примирения с Российским государством. Эти духовные лица уже не довольствовались смягчением отношений веротерпимости и начали преследовать политические цели, превращая костелы в места антиправительственных выступлений. В храмах пелись патриотические польские гимны, произносили проповеди, призванные разжечь недовольство российским правительством и укрепить национальную солидарность польского меньшинства Северо-Западного края с поляками Царства Польского [198]. Выступления в костелах, проведение крестных ходов в память о Люблинской унии между Польшей и Литвой и постановка памятных крестов должны были продемонстрировать правительству единство национальных и политических интересов всех католиков бывшей Речи Посполитой. События 1861 г. показали серьезные мобилизационные возможности костела в деле организации оппозиционных политических выступлений [199]. В условиях начавшегося противостояния часть католического духовенства поддержала планы польского дворянства по созданию объединенной автономии Царства Польского и Западного края. Так костел становился одним из важных инструментов организации местного польского ирредентизма. Сила костела в Северо-Западном крае заключалась в способности его духовенства объединить католиков различных сословий (дворян, мещан, крестьян) и этнических групп (поляков, белорусов, малороссов, литовцев и латышей) во имя реализации политических интересов польского меньшинства. Таким образом, костел на деле продемонстрировал свою впечатляющую способность к расширению сословных и этнических границ польского ирредентизма. В результате стремление дворянства к сохранению польского колониального господства в форме административной автономии сумело получить дополнительную социальную опору в католическом населении.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно