|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 80

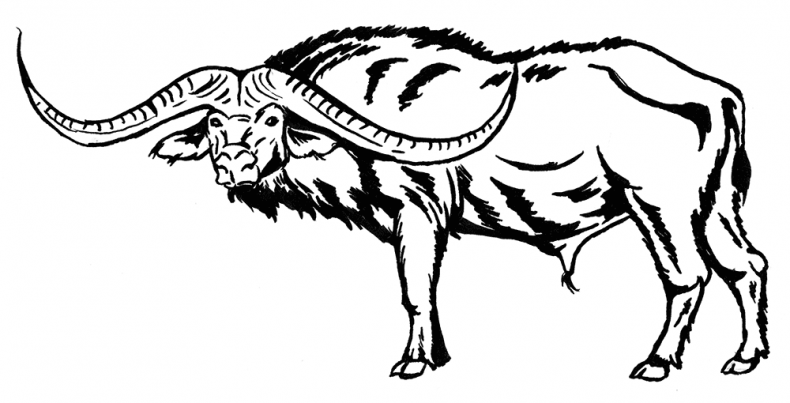

Между прочим, почти синхронно с пещерными медведями, около 31 тыс. л. н., в Евразии вымерли и пещерные гиены. Даже 40 тыс. л. н. их ареал уже был ограничен лишь средиземноморской полосой Европы и Британией, хотя чуть ранее тянулся аж до Дальнего Востока. И опять же, с одной стороны, это время похолодания и уменьшения числа копытных, с другой же – подозрительно синхронно с моментом появления в Евразии сапиенсов. Совпадение?.. Богатство стадных копытных ледниковых периодов может удивлять, но по-своему логично. Вода год от года замерзала и превращалась в ледники и вечную мерзлоту, климат был очень сухим, наподобие современного забайкальского. Коли влажность воздуха и, соответственно, облачность были малы, то небо было вечно-солнечным, а инсоляция гораздо важнее для растений, нежели тепло. Вечномёрзлая почва не позволяла вырасти корням больших деревьев, так что никакие кроны не затеняли землю. Одновременно летом мерзлота подтаивала, гарантируя растениям изобилие воды. Даже за короткое лето успевало вырасти огромное количество высоких трав, а сухой малоснежной зимой эти богатые травостои не гнили, а самоходно сохли в огромные стога сена, почти не прикрытые снегом, что дважды облегчало жизнь растительноядным зверям, которым хватало еды и было не сложно её тебеневать. Околедниковые (по-умному – перигляциальные) степи расстилались широченной полосой от Англии через всю Северную Евразию и Берингию до Северной Америки. Гигантские стада кочевали по чудесным солнечным равнинам, а за ними брели хищники, в том числе и люди. Потепление конца плейстоцена, как ни парадоксально, стало губительным для мамонтовой фауны. Это хорошо прослежено по ареалу мамонтов: в моменты потеплений и увеличения количества деревьев мохнатых слонов становилось меньше, затем при очередном похолодании они опять возвращались с севера в открывавшиеся степи, потом снова вымирали. Судьба мамонтов парадоксально противоположна и идентична судьбе палеолоксодонов: тем нужны были леса, и они вымерли из-за остепнения, а мамонтам нужны были степи, и они вымерли из-за выросших лесов. В принципе, вымирать было не так уж обязательно, качели изменения численности европейских слонов могли бы болтаться и до наших дней, ведь мы живём просто в очередном межледниковье. Однако вмешался новый мощнейший фактор – люди-охотники, сколь ни были они малочисленны, крайне эффективно и быстро изничтожали всё доступное мясо. Самые большие и медленноплодящиеся животные – мамонты и носороги – не имели особых шансов: их популяции и так были подорваны проклятым теплом, так ещё и люди со своими копьями не давали покоя. Выжили либо самые массовые животные типа лошадей и северных оленей, либо, напротив, немногочисленные и скрытные жители густых зарослей типа лосей и кабанов, либо и до того теплолюбивые, типа туров. * * * Как ни прекрасны были перигляциальные степи, лучше всего жилось, конечно, в тропиках, особенно в Африке. Климат тут был весьма стабильным, хотя тоже понемногу менялся в сторону осушения и похолодания. Лесов становилось всё меньше, открытых травяных пространств – всё больше, а главное – возникла сезонность, деление на влажную зиму и сухое лето. Все коротконогие и малоподвижные жители влажных прибрежных или лесных зарослей в раннем плейстоцене сильно пострадали и резко сократились в разнообразии: слоны, носороги, бегемоты, свиньи, жирафы, буйволы, павианы, а среди них – и люди. От каждой из этих групп сохранилось лишь по одному или паре видов, что выглядит печальным на фоне былого великолепия. Резко пошли на спад свиньи, от обилия их видов почти ничего не осталось. Вымерли последние Notochoerus, от множества Kolpochoerus сохранился один потомок – современная африканская лесная свинья, от чрезвычайно изменчивых Metridiochoerus – только один бородавочник, потомком плиоценовых Potamochoerus стала кистеухая свинья. Африканский свинарник потерпел крах! Ранее столь многочисленные жирафы тоже сдали. Некоторое время держались сиватерии, среди которых прекрасен Sivatherium maurusium с очень длинными и крайне эффектно изогнутыми рогами, но и они пали жертвами аридизации. Плейстоцен – время расцвета и заката африканских быков. На каменистых осыпях Южной Африки паслись овцебыки Makapania broomi – не самые ожидаемые в тропиках животные. Несколько видов Pelorovis – вроде бы и быков, а то и буйволов, а по названию «чудовищных овец» – украшали собой берега озёр и рек. А ведь было на что полюбоваться: у P. turkanensis почти прямые рога огромной длины торчали в стороны, а у P. oldowayensis кончики дугообразных, направленных вниз и вперёд рогов отстояли друг от друга на 2,4 м! Позднейший вид – Syncerus antiquus – уже мало отличался от современного буйвола всем, кроме, опять же, рогов – огромадных, как будто провисших под собственной тяжестью (иногда он тоже относится к роду Pelorovis, но всё же родственнее буйволам, а не быкам). Уже в самом конце плейстоцена всё это великолепие сгинуло; остались лишь современные буйволы S. caffer – тоже немаленькие, но всё же несравнимо менее колоритные, чем их впечатляющие предки.

Pelorovis Выиграли же длинноногие и выносливые поедатели травы, способные быстро отмахать несколько десятков километров в поисках новых пастбищ. Маленькая тонкость Изменения климата происходили на всём протяжении плейстоцена. В кенийском местонахождении Олоргесайли от 1230 до 499 тыс. л. н. преобладали облесённые степи, по которым бродила фауна из трёх десятков видов; питекантропы этого времени делали ашельские орудия. Позже климат становился всё суше, и между 320 и 200 тыс. л. н. от прежнего зверья сохранилась лишь четверть, остальные же виды либо эволюционировали, либо мигрировали с других территорий. Изменились и люди, по крайней мере, они стали изготавливать орудия «среднего каменного века». Примерно миллион лет назад в африканских фаунах появились современные ослы Equus asinus (они же E. africanus) и зебры – горная E. zebra, пустынная E. grevyi, саванная E. quagga burchelli и несчастливая квагга E. quagga quagga. Параллельно им потянулись по саваннам горбоносые предки антилоп гну Megalotragus и Rusingoryx atopocranion, а чуть погодя – и сами гну Connochaetes. На кочках под солнцем застыли бубалы – примитивные Parmularius, лиророгие топи Damaliscus, конгони Alcelaphus buselaphus, хиролы Beatragus. Преобладавшие ранее лесные антилопы Tragelaphus заменились на жителей открытых пространств – саблерогих антилоп Hippotragus, импал Aepyceros и газелей Gazella. Маленькая тонкость Все африканские копытные на поверхностный взгляд ведут один и тот же образ жизни – бродят по саванне и жуют траву. На самом же деле они делают это заметно по-разному. Зебры едят верхушки злаков, гну подъедают за ними стебли и листья тех же злаков, газели Томсона щиплют низкие травы, а практически такие же газели Гранта – листья и проростки двудольных, импалы обкусывают листья и побеги кустов, топи жуют высокие голые стебли, бородавочники выкапывают корни. В итоге на маленькой территории возможно существование множества видов, не конкурирующих друг с другом.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно