|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 78

* * * Европейские и североазиатские фауны плейстоцена известны лучше всего. В первой половине эпохи климат был ещё условно-тёплым, а потому и животные выглядели в целом более тропически. Чудесны гигантские бобры Trogontherium: судя по круглому в сечении хвосту и длинным ногам, это были вполне сухопутные звери, которые без особого страха бегали по степям, будучи защищены от хищников знатными размерами, огромадными резцами и злобным нравом; в Северном Китае они дожили до 40 тыс. л. н. Древние прямобивневые слоны Palaeoloxodon antiquus жили по всей Европе всю первую половину плейстоцена, а возможно, и вплоть до почти последних оледенений около 30–40 тыс. л. н. Во многих европейских и ближневосточных местонахождениях кости этих слонов обнаруживаются вместе с каменными орудиями; при этом черепная коробка практически всегда оказывается разбитой: мозгов и у древних слонов было много, и только люди со своими булыжниками могли до них добраться. Всё же, как ни любили древние люди слонятинку, причиной исчезновения европейских палеолоксодонов стали колебания климата: ареал хоботных чутко реагировал на изменения флоры. Древние слоны жили в лесах, с похолоданием и расширением степей места для жизни гигантских животных просто не осталось. Большие лесные носороги Мерка Stephanorhinus kirchbergensis (они же Dicerorhinus mercki) и более мелкие узконосые носороги S. hemitoechus, жившие в открытых местообитаниях, делили между собой пространство. Те и другие терялись на фоне эласмотериев: кавказские Elasmotherium caucasicum и сибирские E. sibiricum были истинными единорогами – огромными, невероятно горбатыми, с мощнейшим шишкообразным основанием для рога на черепе. Сам рог, конечно, не мог сохраниться, но был, видимо, рекордным. Судя по находкам в Тамани, древнейшие люди охотились на этих гигантов, по крайней мере, огромный чоппер, проломивший череп эласмотерия, выглядит крайне подозрительно. Сибирский вид никогда не был многочисленным, но дожил до 39 тыс. л. н. Продолжали эволюционировать лошади. В первой половине эпохи ведущим видом была лошадь Стенона Equus stenonis (она же Allohippus stenonis), похожая на зебру и уже наконец-то однопалая; придя из Северной Америки, она быстро освоила Евразию. После её сменили другие виды: очень большая европейская E. bressanus, E. mosbachensis, служившая добычей древним жителям Европы; индийская E. namadicus, североафриканские E. numidicus и Equus mauritanicus, восточноафриканские E. koobiforensis и E. oldowayensis – предки нынешних зебр, а также многие прочие. Как часто бывает с поздними, быстро эволюцинирующими и многочисленными животными, систематика лошадей невероятно запутана.

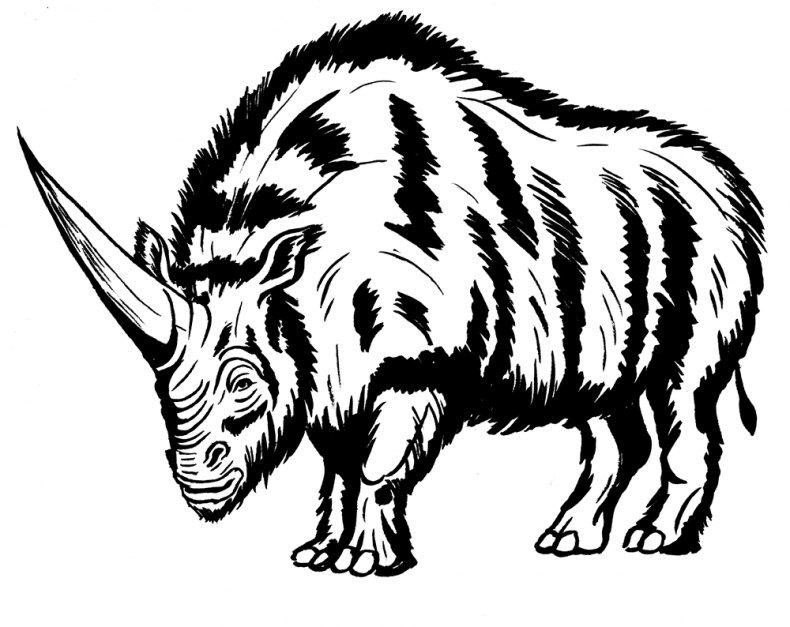

Elasmotherium caucasicum Фантастичны некоторые раннеплейстоценовые олени. Рекордсменом являлся, без сомнения, итальянский Eucladoceros dicranios с его невероятно-ветвистыми рогами; другие виды этого рода были скромнее, но тоже чудны. Испанский Haploidoceros mediterraneus, напротив, красовался своими изящнейшими длинными тонкими рогами с минимумом ветвлений. В лосиной линии апофеоза достиг широколобый лось Alces (Cervalces) latifrons (он же Libralces latifrons), шипастые лопаты рогов которого были раскинуты далеко в стороны – на 2,5 м – на длиннющих черенках, а холка поднималась на высоту тех же 2–2,5 м. Среди хищников Европы первой половины плейстоцена ещё можно было встретить последних саблезубых Homotherium. Между прочим, их невтяжные когти, длинноногие пропорции и статистика обнаружений скоплений костей показывают, что эти кошки могли быть коллективными загонщиками, наподобие волков, за счёт чего и продержались дольше всех своих саблезубых родичей. Но обработанные кости и зубы гомотериев со стоянки Шонинген в Германии с древностью 320 тыс. л. н. – явное свидетельство того, что древним людям эти монстры были не так уж и страшны. Против двухметрового копья любой саблезуб бессилен. * * * Вторая половина плейстоцена окончательно скатилась в ледниковья, и на просторах Северной Евразии возобладала знаменитая мамонтовая фауна. Её состав удивительно повторяет африканскую экосистему, только в шерстистом варианте: вместо нормальных слонов по Евразии бродили мамонты Mammuthus primigenius, вместо носорогов – шерстистые носороги Coelodonta antiquitatis и эласмотерии Elasmotherium sibiricum, ослов – европейские ослы Equus hydruntinus, азиатские куланы E. hemionus и юго-западносибирские E. ovodovi, зебр – лошади E. ferus (часто их определяют уже как E. caballus), а также их родственники – степные лошади Пржевальского E. przewalskii, лесные широкопалые E. latipes, морозостойкие северные ленские E. lenensis и крупные лесостепные уссурийские E. dalianensis, буйволов – первобытные бизоны Bison priscus, байкальские яки Poephagus baikalensis, овцебыки Ovibos moschatus и Soergelia elisabethae, антилоп – винторогие Spirocerus kiakhtensis, сайгаки Saiga tatarica, северные олени Rangifer tarandus на севере и лоси Alces alces на юге, газелей – джейраны Gazella subgutturosa и дзерены Procapra gutturosa, верблюдов – верблюды Кноблоха Camelus knoblochi. Даже африканских страусов успешно замещали азиатские Struthio asiaticus, чьи кости и скорлупа яиц обнаруживаются по азиатским степям вплоть до Монголии и Забайкалья. Леопарды, львы и гиены и вовсе принадлежали к африканским видам, только более морозоустойчивым – леопард Panthera pardus, пещерный лев Panthera spelaea (или Panthera leo spelaea) и пещерная гиена Crocuta crocuta spelaea. В довесок к ним шли медведи – пещерные Ursus spelaeus и бурые Ursus arctos, волки Canis lupus и песцы Alopex lagopus. Маленькая тонкость Мамонтовая фауна широко известна в законченном виде, но ясно, что она не появилась сразу готовой. Для некоторых видов возможно проследить их постепенную эволюцию. Раннеплейстоценовые этрусские медведи Ursus etruscus по комплексу признаков промежуточны между более примитивными чёрными и продвинутыми бурыми медведями. К середине эпохи этрусские медведи превратились в медведей Денингера U. deningeri – предков пещерных и современных бурых. Замечательно, что в некоторых частях Кавказа медведи Денингера в неизменном виде дожили до конца плейстоцена в качестве «живых ископаемых». Боковым ответвлением медвежьей эволюции стали мелкие U. savini, появившиеся в среднеплейстоценовых лесах, но затем освоившие и степи. Линия мамонтов рисуется достаточно полно: плиоценовый Mammuthus rumanus – раннеплейстоценовый M. meridionalis – среднеплейстоценовый M. trogontherii – позднеплейстоценовый M. primigenius. Впрочем, систематика слонов – особое искусство. Например, некоторые авторы в качестве предков как мамонтов, так и слонов, выделяют множество видов рода Archidiskodon, из которых наиболее известен A. meridionalis. В предки A. meridionalis иногда ставится A. gromovi, а иногда – A. garutti, который другими мамонтоведами вообще не признаётся. Другие же считают разные версии архидискодонов первыми представителями родов Primelephas, Mammuthus, Loxodonta и Elephas. Mammuthus rumanus некоторыми авторами рассматривается как смесь Archidiskodon sp. и Elephas antiquus rumanus, а Elephas antiquus, в свою очередь, другими слоноведами определяется как Palaeoloxodon antiquus. Обилие переходных форм позволяет аргументировать как крайние, так и множество промежуточных точек зрения.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно