|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Том 3. Кайнозой | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 68

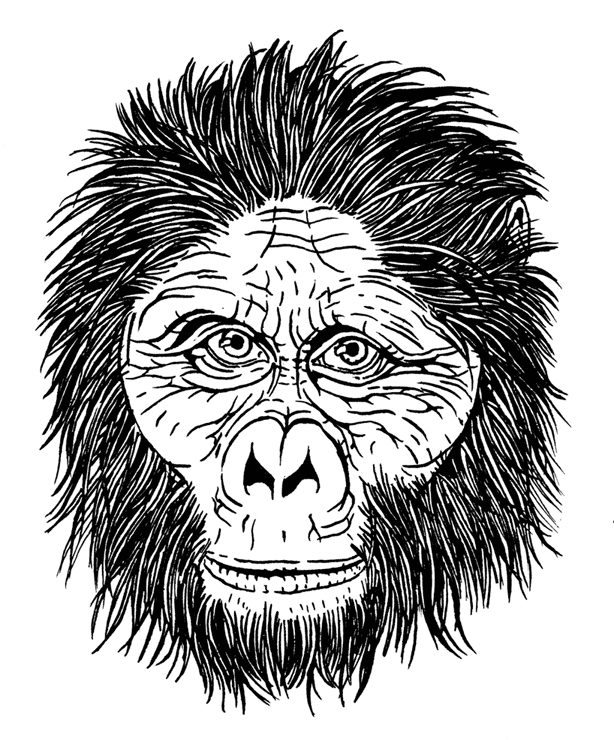

Маленькая тонкость Прекрасна и экологическая среда, в которой жили ардипитеки. Список флоры и фауны очень велик и, как часто бывает в Африке, включает самых разных животных – от типично лесных до типично степных. Но важнее даже не набор видов, а их процентное соотношение: среди крупных зверей треть составляют лесные мартышкообразные, в основном Kuseracolobus aramisi и в чуть меньшей степени Pliopapio alemui – успех группы более чем очевиден; четверть или более представлена лесными антилопами Tragelaphus kyloae, десятую часть дали свиньи, причём в основном степные Nyanzachoerus jaegeri и N. kanamensis и заметно меньше – лесные Kolpochoerus deheinzelini. Среди мелочи половину составляют крупнозубые мыши Uranomys, живущие в саваннах и саванных лесах. Из птиц половина – попугаи, шестая часть – павлины, а десятая – совы-сипухи, то есть всё лесные жители. Окаменевшая древесина, семена и пыльца принадлежат лесным фикусам Ficoxylon, каркасам Celtis, восковницам Myrica, веерным пальмам Borassus/Hyphaene, но и степным злакам Poaceae и осокам Cyperaceae. По итогу, покрытие кронами деревьев реконструируется от 20–40 до 65 % – вроде и лес, а вроде уже и парк. Между деревьями явно имелись хоть и не очень большие, но значимые для древесной обезьяны прогалины, на которых добычу сторожили гиены, саблезубые Dinofelis и Machairodus, леопарды Panthera, кошки Felis разных размеров, некие шакалы и медведи Agriotherium. Палеодиетологический анализ показал, что ардипитеки питались исключительно лесной пищей. Однако в условиях прозрачного парка, в котором кроны не смыкались, и непрерывно скакать по ветвям уже не получалось, обезьянолюдям регулярно приходилось спускаться на землю и добегать до следующего дерева. Тут выживали только самые шустрые, с самыми хорошими ногами и самые сообразительные. Наступил крайне тонкий момент эволюции: ардипитеки могли попытаться остаться на деревьях, повернуться обратно на четвереньки или встать на две ноги. Наше счастье, что преадаптация в виде вертикального лазания перевесила, и ардипитеки освоили прямохождение. Между 4,2–3,9 млн л. н. в Восточной Африке жил уже новый вид Великих Предков – Australopithecus anamensis. Он несколько подрос и лучше научился ходить на двух ногах, хотя и он не был ещё стопроцентно прямоходящим. Судя по верхнему концу большой берцовой кости, коленные мениски крепились только спереди, как у шимпанзе, но в отличие от человека, у которого два крепления – спереди и сзади. То ли руки ещё активно использовались для опоры, то ли при небольшой массе тела укрепление колена было ещё не слишком актуально, то ли время ещё не пришло. Клыки были ещё довольно мощными и приострёнными и несколько выступали за край соседних зубов. А вот моляры были по-прежнему маленькими, приспособленными для жевания фруктов. Анамские австралопитеки чуток поумнели – размер мозга достиг 365–370 см 3, – но не так уж существенно. В сущности, это всё ещё достаточно банальные лесные обезьяны, разве что регулярно выходившие на опушки на двух ногах. Маленькая тонкость Местообитания анамских австралопитеков представляли собой травяные степи около рек и озёр, закрытые лесостепи и колючие заросли. Одну пятую всей фауны составляли всеядные свиньи Nyanzachoerus, ещё одну шестую – лесные антилопы Tragelaphus, немало было также бегемотов Hippopotamus, травоядных свиней Notochoerus, газелей Gazella, лесных павианов Parapapio и самих австралопитеков. Главными хищниками были бурые гиены Parahyaena howelli, более редкими – саблезубые Dinofelis и Homotherium, гигантские выдры Enhydriodon dikikae и три вида крокодилов. Ситуация существенно поменялась во времена существования новой стадии нашей эволюции – грацильных австралопитеков – в лице одного из самых важных видов Великих Предков – афарского австралопитека Australopithecus afarensis, жившего в интервале времени от 3,8 до 2,9 млн л. н. по всей Восточной Африке. Афарские австралопитеки были уже полностью двуноги, но голова всё ещё была в целом обезьянья. Мозги подросли до 375–550 см 3. Показательно, что в мозге увеличилась теменная доля, ответственная за ощущения руки и координацию разных органов чувств; в открытой местности эти качества становились всё актуальнее. Судя по основанию черепа и подъязычной кости, они не умели говорить, зато могли громко орать, так как имели горловые мешки. Орудий труда афарские австралопитеки не изготавливали, но свободные руки намекают, что иногда они могли пользоваться камнями и палками для отпугивания хищников и добывания еды. Показательно, что в диете растения лесов и саванн составляли примерно равные доли. И вот тут-то таилась опасность.

Australopithecus afarensis Здорово, что у нас есть множество находок, в ряду которых можно даже проследить внутреннюю эволюцию вида. Судя по всему, по мере освоения всё более открытых пространств афарские австралопитеки несколько уменьшались в размерах, зато их зубы росли. Тенденция к заклыковой мегадонтии была модой тогдашнего буша, заклыковые зубы увеличивались у свиней, антилоп, павианов, слонов и всех подряд. Всё более сухая пища, всё больше травы в меню требовали усиления челюстей и вообще всего жевательного аппарата. У афарских австралопитеков стало раздаваться лицо. Для прироста здоровенных жевательных мышц увеличивались гребни на макушке и затылке и расстояние от нижней челюсти до мест прикрепления, отчего скуловые дуги начали расширяться, а края лица выдвигаться вперёд. В итоге лицо стало плоским или даже вогнутым. Тут наших предков поджидал очередной тонкий момент: они могли упереться в травоядную специализацию, стать ходячими сенокосилками и на том остановиться. В принципе, так и произошло с одной линией потомков грацильных австралопитеков – массивными австралопитеками. Благо, другая линия вырулила на новый уровень – появились люди. Маленькая тонкость Между прочим, двуногость ещё долгое время после спуска на землю не была столь уж однозначно выигрышной. Свидетельством этому – отсутствие продольного свода и оттопыренность большого пальца стопы у австралопитека дейремеды BRT-VP-2/73, сильный изгиб и скошенность лучезапястной суставной поверхности лучевых костей анамского австралопитека KNM-ER 20419 и афарского AL 288–1 – такие же, как у горилл и шимпанзе, ходящих с опорой на согнутые пальцы. Конечно, такое строение могло возникать и независимо по разным причинам, могло быть просто индивидуальной вариацией или даже результатом плохой сохранности костей, но не исключено, что некоторые популяции австралопитеков оставляли двуногость и начинали опять бегать на четвереньках. Конец плиоцена ознаменовался резким осушением климата и остепнением. Густые заросли буша стали замещаться совсем уж открытыми травяными степями. Фауна быстро менялась: на глазах исчезали гигантские копытные, а вслед за ними – огромные хищники и падальщики. Особенно важные преобразования происходили между тремя и двумя миллионами лет назад. К сожалению, именно из этого интервала у нас меньше всего материалов, это «загадочный миллион», в который австралопитеки становились людьми, и о котором мы знаем до обидного мало.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно