|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Знайки и их друзья. Сравнительная история русской интеллигенции | Автор книги - Денис Сдвижков

Cтраница 17

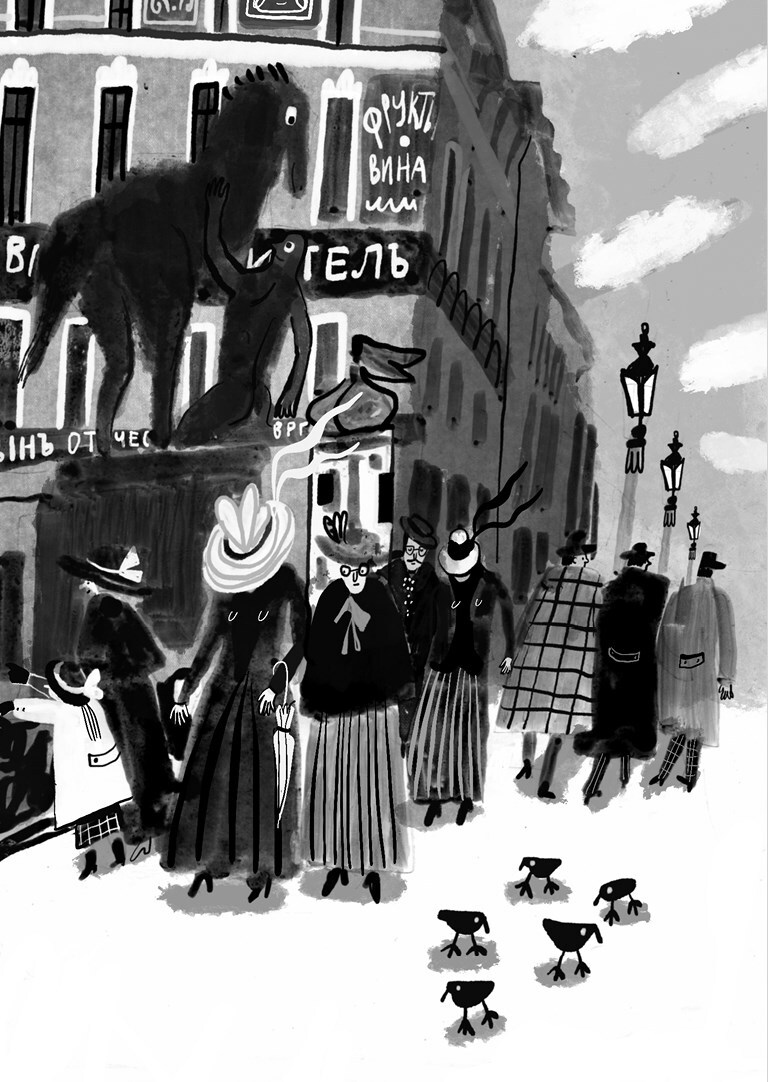

Но, как любили писать в романах XIX века, мы опять забежали вперед. Итак, Гегель. Зачитаться Гегелем трудно: зачитывались по-прежнему французскими романами, да и самих немцев нередко знали по французским переводам. Но мода и любовь к грандиозным мыслительным системам и стройным противоположностям овладевает настроениями образованного общества. Поэт Михаил Дмитриев брюзжит на московских «гегелистов» 1840‐х годов: Гегель да Гегель! – Только и слышишь! – Восток да Славяне! Запад да немцы! Подумаешь, Запад в боренье с Востоком! Солнце ж, как прежде, с Востока идет и приходит на Запад. Да, сдвигаются ментальные карты. Пространственные представления наряду с моделями времени образуют координаты для представления об окружающем мире. Берлинский идеализм поставил прусскую периферию в центр «исторического» пространства, определил временные и пространственные модели, которыми мы оперируем и до сих пор. Это если не изменило, то несколько поколебало галлоцентризм русской «земли обетованной». У знаменитого восклицания Карамзина: «Я в Париже! Я начал жить, а не дышать!» – появились альтернативы: «Ты в Берлине! Ты достиг цели своего странствия! Я воображаю, как сжалось твое сердце, когда ты увидел этот немецкий город, на который каждый из нас возложил свою надежду! Надеюсь, ты напишешь мне о всех чудаках, от которых мы ждем себе душевного возрождения», – also sprach, так говорил Николай Станкевич в письме будущей звезде Московского университета историку Тимофею Грановскому. Русское германофильство определяет эстетика Бидермейера, и визуальный образ Европы в России еще долгое, долгое время после того представляют увитые плющом рейнские замки, фахверковые домики и гемютные комнатки, примерно как на теперешнем китайском рождественском китче. Отраженным светом немецкие искания дают рождение и нашему славянофильству, и польской национальной философии романтизма. Никакой такой «долгий путь на Запад» ни у кого, в том числе у немцев, еще не предопределен, поскольку сами понятия Запада, Европы, Востока, России только формируются в этих дебатах. Неопределенность и сомнения в том, к какому историческому пространству себя отнести, хорошо видна по распространенности «промежуточных» определений, отличающих ментальные карты образованных слоев в Германии, Польше или России. Немцы сделали, по их присловью, добродетель из нужды: срединная Европа (Mitteleuropa), совпадающая с пространством расселения и культурного влияния немецкоязычных, подразумевала вместе с географией золотую середину. Тогда как в Польше ощущение стыка культурных миров было драматичным: жизнь «как бы распятая, – замечал местный классик Болеслав Прус, – между дальним Востоком и дальним Западом». Ментальная география отмечала «Запад» как «дальний» (dalni Zachód), «свое чужое», точку отсчета собственной инаковости. Что с Россией? Ну, во-первых, само это понятие, впервые встречающееся в XVI веке, в петербургский период становится доминирующим вместо допетровского Русь. Оно всецело принадлежит государственному языку, подразумевая Российскую империю и ее «фаму» (славу). Империю, которая, как мы уже знаем, объявлена Екатериной II «державой европейской». В отличие от «Третьего Рима», это держава юная, «Россия молодая». Через одическую придворную поэзию и проповеднические тексты вместе с риторикой просвещенного патриотизма Россия постепенно становится и самоидентификацией с «большим отечеством» образованной служащей элиты. В «Жалованной грамоте дворянству» 1785 года последнее названо «основой величества России». Россияне, Российская императорская армия, российское имя и т. п. были производными от названия страны, а не от этнического обозначения, что позволяло к ним присоединиться инородцам и иностранцам, особенно многочисленным в военных и гражданских службах. По широко распространенному в XVIII веке мнению, россияне выводились от слова рассеяние в смысле распространения, умножения. Смыслом империи признавалось, согласно ее неформальному гимну (1791), «Что свои готовы руки / В край вселенной мы простреть». К концу столетия государственно-династическое содержание России соединилось с историей, пространством, верой и культурой, – ну или цивилизацией. Россия стала символизировать и людей, и страну в представлении о едином отечестве, отождествляться с мифологическими, сакральными фигурами и метафорами (Россия-мать, ясно читаемая отсылка к Богородице). Россия осмысляется как рай: «Посмотрите – светлым раем / Там Отечество цветет <…> / Да подобится Россия / Безнаветным небесам» (1812). «Скудная природа», говорите? Зато «всю тебя, земля родная / В рабском виде Царь Небесный / Исходил, благословляя». Впрочем, на рай есть и иные претенденты, а о России пишется и такое: «Как сладостно отчизну ненавидеть, / И жадно ждать ее уничтоженья» (В. С. Печерин, 1834). В масштабах европейского континента Россия считает себя и считается другими частью Севера, наряду с польскими, но также и прусскими землями. Адам Мицкевич еще в 1840‐х годах помещает в своем курсе лекций в «Коллеж де Франс» на ментальном Севере весь славянский мир. Противоположное пространство представляет благодатный Юг, наследник античной цивилизации и Римской империи. Победа над Наполеоном празднуется в России как «торжество Севера» против «южных варваров». Офицерам Заграничных походов Российской императорской армии, будущим декабристам, нравится видеть в себе романтичных «суровых пришельцев хладного севера», этаких новых героев Оссиана, скифов, покоривших Афины.

1812 год говорит о «двунадесяти языках», объединившихся против России, но никто не называет их еще «силами Западной Европы», как в «Войне и мире» (1863–1869). Отставной поручик Толстой скорее воспроизводит терминологию войны, на которой он был сам и где впервые в сознании его участников России противостоял Запад: это Крымская, или, точнее, «Восточная война», как она тогда называлась. «Весь Запад пришел выказать свое отрицание России и преградить ей путь к будущему», негодует (по-французски, заметим) Федор Тютчев в письме своей Эрнестине (немке), завидя из Петергофа дымы англо-французской эскадры на рейде Кронштадта. Запад материализуется здесь как нельзя более символично: дыхание паровых машин невидимого за горизонтом Левиафана. И кстати – весьма похоже на инфернальные «черные корабли» («Курофунэ») коммодора Перри, вынудившие ровно в те же годы японцев открыться западному влиянию. Вообще любопытно, как русские метания в поисках цивилизационного брега где-то предвосхищали, а где-то шли параллельно с другими тектоническими столкновениями: читая, к примеру, о спорах «англицистов» и «ориенталистов» в Индии 1830‐х годов, при сохранении всех пропорций нам трудно не окрестить их мысленно местной разновидностью «западников» и «славянофилов». Еще в предыдущем XVIII веке запад в русских текстах писался со строчной буквы, соотносясь с человеческой жизнью: «запад дней моих», жизнь «клонилась к западу». Эта линия продолжалась ассоциацией со Страшным судом, изображение которого по канонам Церкви размещается на соответствующей стене храма и имеет отчетливый душок серы: «запад есть место видимой тьмы; сатана же, будучи тьма, во тьме и державу имеет». Однако, по обычной схеме инверсии, перестановки смысла с ног на голову, Просвещение снимает с Запада груз конца: конца дня, конца жизни и конца света в обоих смыслах. И если средневековый центр мира в Иерусалиме был вне времени, как вне времени был изображенный на западе храма Страшный суд, то Запад становится центром именно благодаря тому, что теперь он центр времени, синоним истории и прогресса. С этой переменой переносится представление о «земле обетованной», куда следует стремиться паломникам, и облик этих самых паломников. Мы наблюдаем, как один из самых ревностных среди них, уже процитированный Владимир Печерин, будущий католический монах и миссионер на крайнем Западе, в Ирландии, сидит в заснеженной херсонской степи над атласом Европы: «Сердце на крыльях пламенного желания летело в эти блаженные страны» – «домой, на Запад»: |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно