|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Купчихи, дворянки, магнатки. Женщины-предпринимательницы в России XIX века | Автор книги - Галина Ульянова

Cтраница 18

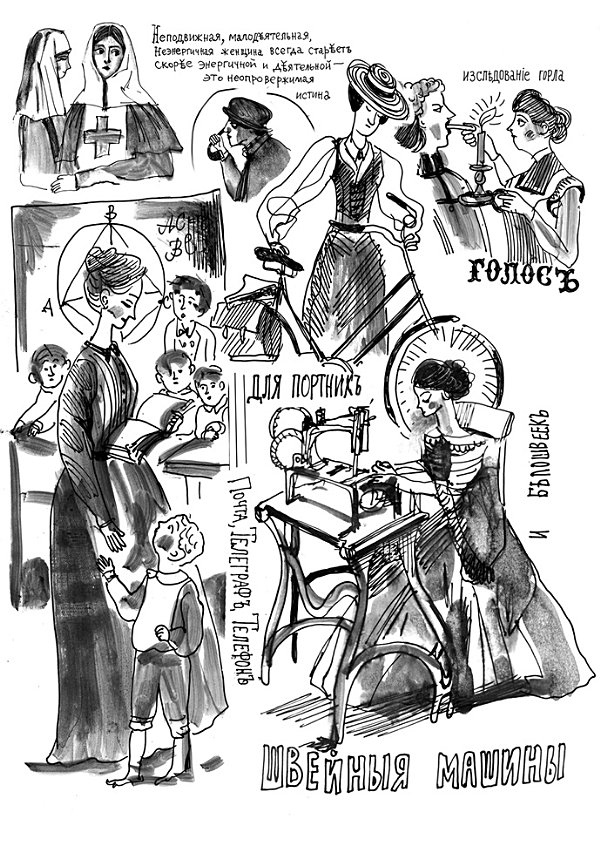

В законе говорилось о «полезной для государства и общества служебной деятельности лиц женского пола». Важными были признаны такие специальности, как акушерки, фельдшерицы, аптекари, учительницы и воспитательницы, телеграфистки, счетоводы. Изменения в законодательстве можно объяснить тем, что эти профессии становились массовыми, хотя отдельные женщины-профессионалы уже работали по крайней мере с 1820‐х годов. В знаменитой книге М. В. Кечеджи-Шаповалова «Женское движение в России и за границей» (1902) приводится пример варшавской уроженки Марии Назон. Мария в 1829 году получила персональное разрешение от Министерства внутренних дел, одобренное Комитетом министров и императором Николаем I, на сдачу экзамена в Петербургской медико-хирургической академии на звание зубного врача. Тогда же Николай I выразил одобрение того, чтобы в дальнейшем к профессии зубного врача допускались желавшие освоить эту профессию женщины. Изменение взглядов на роль женщины в семье, обществе и экономике произошло не внезапно. Уже 1860‐е — годы Великих Реформ — подготовили общественное мнение к развороту в сторону расширения прав женской части населения. В 1869 году в Англии вышла знаменитая книга экономиста и философа, защитника прав женщин Джона Стюарта Милля под названием «Подчиненность женщины» (The Subjection of Women). Интерес к книге был столь велик, что в том же году она выдержала два издания в России в разных переводах. Один переводчик перевел название как «Подчиненность женщины», другой — «О подчинении женщины». Книга попала в болевую точку общественных дискуссий. Например, известный публицист Николай Страхов скептически отнесся к восторгам, которые книга вызвала в России.

Страхов писал, что «весь смысл книжки Милля <…> заключается в следующих словах: „Никто в настоящее время не имеет права утверждать даже, что есть какая-нибудь разница между обоими полами, рассматриваемыми как разумные и нравственные существа“». Далее он рассуждал, что основная критика Милля направлена на положения английского законодательства, ограничивающие права замужних женщин: Она не может делать ничего иначе, как по разрешению мужа. Она не может приобретать собственность иначе, как для него. В ту минуту, как собственность поступает в ее руки, хотя бы по наследству, она переходит в его власть. В этом отношении положение женщины по английским законам хуже положения невольника. Другой мишенью критики Милля, по словам Страхова, были права английской женщины в отношении детей: Какое положение занимает она относительно детей, в которых она и повелитель ее одинаково заинтересованы? Они по закону его дети. Он один имеет над ними легальное право; она не может совершить ни одного действия относительно их иначе как по его разрешению и повелению. Даже после его смерти она не делается их законной опекуншей, если он не назначит ее опекуншей в своем духовном завещании. Дальше в эссе Страхова следует важный пассаж: он сравнивает положение английских женщин, критикуемое Миллем, с положением русских женщин. И приходит к выводу, что для России не является животрепещущей идея Милля о том, что достаточно изменить юридическую систему, чтобы женщина стала равной мужчине по объему гражданских и имущественных прав. Страхов объяснял читателям, что Милль говорит только об английских законах и не упоминает о законодательствах других стран: Между тем, если бы он принял в соображение и законы других стран, то, может быть, убедился бы, что не везде господствует то мужское властолюбие, которому он приписывает ограничение прав женщины. Далее Страхов, который вовсе не являлся апологетом власти, но знал законодательство, говорит важные слова о правах женщин в России: По нашим русским законам женщины ограничены несравненно менее. <…> Они у нас обладают многими гражданскими правами совершенно в той же мере, как мужчины. Так, жена есть полная собственница своего имущества, и муж не имеет на это имущество ни самомалейших прав. Страхов отметил российский юридический порядок в отношении детей: В случае смерти мужа, его дурного поведения и т. п. жена признается законом опекуншею над детьми. Высказался Страхов и о праве дворянок голосовать: «В дворянских собраниях женщины обладают выборным голосом наравне с мужчинами». Он пришел к выводу, что, сочинение Милля — это «отчасти протест против существующего в Англии порядка, протест, для которого у нас нет таких сильных и многочисленных поводов, как там». Продолжавшиеся пару лет дебаты об идеях экономиста Джона Стюарта Милля стали затихать, но тема экономической, трудовой самостоятельности женщины не ушла из дискуссий. В 1873 году вышел сборник «Женское право», в котором были собраны все законодательные акты, относящиеся к профессиональной деятельности женщин. Они сопровождались разъяснением статей закона по решениям Кассационного департамента Правительствующего сената. Большой раздел в сборнике был посвящен рассмотрению «прав лиц женского пола по производству торговли и промыслов». Там говорилось, что женщины могут брать купеческие свидетельства — овдовев после мужа или сами по себе, а также занимать должности приказчиков (при записи в маклерскую книгу). В случае банкротства мужа жена не отвечала своим личным имуществом за его долги (личное имущество замужней женщины включало ее приданое, унаследованные от родителей и приобретенные самостоятельно недвижимость и капиталы). Но имущество, которое муж-банкрот в течение десяти лет перед банкротством передавал жене в дар, то есть безденежно, включалось в общую массу, предназначенную к аресту и продаже для удовлетворения кредиторов. Этим, видимо, объясняется тот факт, что в семьях российских дворянок, купчих и даже более бедных женщин — мещанок и прочих — при выходе замуж составлялась подробная опись имущества, с которым жена переходила в дом мужа. Эта опись подтверждалась и передавалась жениху в присутствии свидетелей и отца невесты. Если семейная жизнь не складывалась, муж обижал жену и жена хотела вернуться жить к родителям, из совместного с мужем жилья жена забирала по описи все свое принесенное имущество, а если чего-то недоставало, могла обратиться в полицию, чтобы принудить мужа все вернуть. Получение развода в XIX веке при венчанном браке было юридически очень сложным, однако, как показывает практика, уход от мужа был возможен. Получение официального разрешения на отдельное от мужа жительство также было сложной бюрократической процедурой, но сотням женщин удавалось его добиться и уйти от мужа, с которым не сложились отношения, например, из‐за его пьянства, измен, грубости. Выход такого юридического свода, как сборник «Женское право», был весьма важен в качестве руководства для женщин, решивших реализовать свое право на предпринимательскую и социальную самостоятельность. Тем более что в России у женщин не было никаких особых, специальных, отличавшихся от таких же у мужчин или приниженных торговых прав. По законодательству женщина получала тот же объем прав торговли и промыслов, что и мужчина. Женщины могли брать купеческие свидетельства, могли служить приказчицами наравне с мужчинами. Единственным исключением было то, что в случае смерти отца-купца или матери-купчихи приоритет в наследовании бизнеса принадлежал сыну, дочь могла наследовать только при отсутствии сыновей. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно