|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Свято место пусто не бывает: история советского атеизма | Автор книги - Виктория Смолкин

Cтраница 67

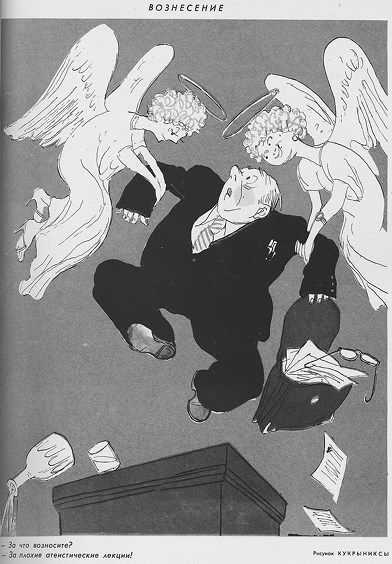

Ил. 10. Кукрыниксы. Вознесение (Текст: – За что возносите? – За плохие атеистические лекции!). Карикатура. Крокодил. 1962. № 17 Наконец, Виноградов призывал атеистов уделять личное внимание верующим, доказывая, что именно на индивидуальном подходе и держится сила религии. Он описывал деревню, где в 1958 г. было несколько сотен баптистов, причем примерно сто из них было в возрасте от 16 до 20 лет. Для Виноградова столь высокая численность баптистов, особенно взрослых, служила доказательством, что церковь и сектанты умеют найти подход к местному сообществу. Не секрет, что сектанты ходят по квартирам, беседуют. А ходил ли по квартирам секретарь партийной организации, ответственный секретарь, председатель областного отделения [общества «Знание»]? А я знаю другой случай, когда Исполком отказывается покрыть крышу, то сектанты это делают, т. е. они завоевывают сердца людей. Сектанты применяют все и индивидуально занимаются с каждым… Мне кажется, что самое сильное влияние можно оказать путем индивидуальных бесед… чтобы посеять по крайней мере крупицу сомнения 538. По мнению Виноградова, атеистическая работа не должна ограничиваться только религиозными вопросами. Он отмечал, что на лекциях встречал многих людей, которых потом продолжал навещать: «Они пишут мне – вы читали нам лекции о морали, а нас председатель каждый день матом ругает. Другая пишет, что нет яслей, куда можно было бы ребенка поместить. И лектору в деревне приходится идти в Райком, в Райисполком по этим вопросам» 539. В конечном итоге Виноградов говорил о том, что атеистическая пропаганда – это не только диспуты, но и забота о людях, проводя параллель между работой лектора-атеиста и пастырской миссией священника. Алексей Гагарин, преподаватель философии в Московском государственном университете, возглавлявший секцию научного атеизма общества «Знание» РСФСР, также критиковал атеистическую работу за слишком абстрактный характер и призывал лекторов-атеистов обращаться к человеческим чувствам 540. Но когда он охарактеризовал недостатки, пропагандисты попросили Гагарина пояснить, как на практике выглядит новый подход к атеистической работе с верующими. «Я делаю это таким образом, – объяснил Гагарин, – живу вместе с людьми и разъясняю им [многое]… [Людей нужно] расположить к нам, как в свое время располагал поп к себе, войти в доверие человеку. Работа эта трудная, гонорары за это не платят, но это революционная работа, и эта работа сыграет огромнейшую роль, только надо захотеть» 541. Как и Гагарин, теоретики атеизма, принадлежавшие к идеологическому истеблишменту, стали доказывать, что атеистическая работа не должна сводиться к лекциям. Чтобы добиться результатов, пропагандисты должны быть вовлечены в повседневную жизнь своих слушателей, понимать их опыт, обращаться к их проблемам. Подобные призывы совершенствовать атеистическую работу, заимствуя оружие и стратегию из арсенала оппонентов, весьма показательны 542. Разумеется, по-прежнему использовались и старые методы, но все чаще теоретики атеизма призывали местные кадры подходить к своей работе как к пастырской миссии. Действительно, на конференции по научному атеизму Гагарин охарактеризовал коммунистических атеистов как своеобразных духовных наставников. Если буржуазные атеисты удовлетворяются тем, что оставляют человека в неустойчивом состоянии индифферентности, без отчетливой идеологической позиции, то подлинные атеисты должны направлять человека, который отчалил от берега религии, но еще не причалил к берегу атеизма 543. 9 мая 1963 г. общество «Знание» провело конференцию на тему «Закономерности формирования и развития духовной жизни коммунистического общества» 544. В центре внимания конференции, участники которой обсуждали подготовку пятитомного издания «Социализм и коммунизм», были проблемы духовного развития советского общества в переходный период от социализма к коммунизму. В ходе конференции постоянно затрагивались вопросы религии: участники обсуждали роль социальной психологии и общественного мнения в религиозной жизни, а также конкретные меры по воспитанию нового человека коммунистического общества и внедрению научно-материалистического мировоззрения. Присутствующие признали, что обращение к разуму и науке не превратило советских граждан в атеистов 545. Поскольку требовались новые объяснения сохранения религии в жизни советского общества, некоторые участники конференции доказывали, что достичь успеха мешает отсутствие ясной картины эмоционального мира и быта советских людей. Как заявил один из выступающих, «основным объектом идеологической работы должен быть человек, мир его мыслей и чувств, воспитание в нем лучших мыслей и чувств… В поле зрения нужно держать каждого человека, видеть, знать, каким он является не только на производстве, в общественных местах, но и в семье, в быту» 546.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно