|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Свято место пусто не бывает: история советского атеизма | Автор книги - Виктория Смолкин

Cтраница 26

Троцкий был одним из немногих среди большевистской элиты, кто реально признавал власть быта 147. В своих статьях по этой проблематике он подчеркивал, что битвы против быта, антирелигиозных кампаний и просветительских усилий недостаточно. Он доказывал, что, поскольку религиозность масс была не сознательно избранной верой, но скорее набором обычаев и привычек, воспринимавшихся как должное, атеистическая пропаганда, обращенная к разуму, едва ли будет иметь результат. «Религиозности в русском рабочем классе почти нет совершенно, – писал Троцкий. – Православная церковь была бытовым обрядом и казенной организацией. Проникнуть же глубоко в сознание и связать свои догматы и каноны с внутренними переживаниями народных масс ей не удалось». Народная религиозность оставалась рефлексивной привычкой «уличного зеваки, который не прочь при случае принять участие в процессии или торжественном богослужении, послушать пение, помахать руками» (см. ил. 2). Массы обращались к церкви из‐за ее «общественно-эстетических приманок, – доказывал Троцкий. – Иконы висят в доме, потому что они уже есть. Они украшают стены, без них слишком голо – непривычно». Запах ладана, яркий свет, красивое церковное пение дают возможность выйти «из жизненного однообразия». Если большевики надеются «освободить широкие массы от обрядности», они должны вытеснить ее «новыми формами быта, новыми развлечениями, новой, более культурной театральностью» 148.

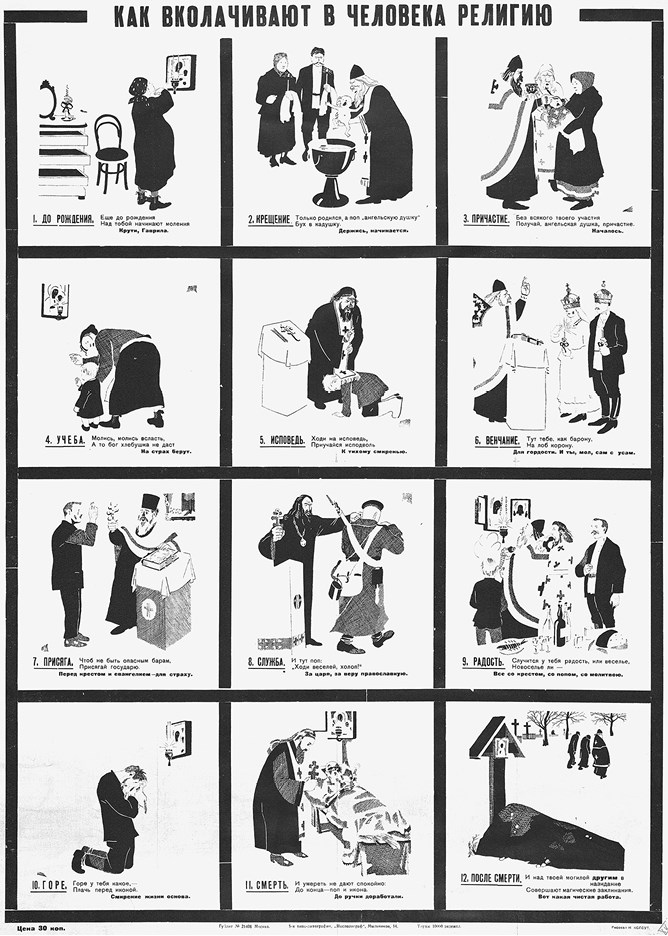

Ил. 2. Н. Когоут. Как вколачивают в человека религию. М.: Гублит, Мосполиграф, 1926. Коллекция советской антирелигиозной пропаганды, Библиотеки Сент-Луисского университета, США / Anti-Religious Propaganda Collection, Saint Louis University Libraries Special Collections, St. Louis, MO Размышляя над проблемой быта, Троцкий отмечал огромное значение ритуалов жизненного цикла (рождения, брака, смерти) для укоренения религии в жизни человека. Хотя Троцкий провозглашал, что «рабочее государство отвернулось от церковной обрядности, заявив гражданам, что они имеют право рождаться, сочетаться и умирать без магических движений и заклинаний со стороны людей, облаченных в рясы, сутаны и другие формы религиозной прозодежды», он также предупреждал, что если большевики надеются построить новый мир без религии, они не должны игнорировать ритуалы 149. «Как ознаменовать брак или рождение ребенка в семье? – задавался он вопросом. – Как отдать дань внимания умершему близкому человеку? На этой потребности отметить, ознаменовать, украсить главные вехи жизненного пути и держится церковная обрядность» 150. Троцкий подчеркивал, что эмоциональный компонент ритуала является важной частью человеческого опыта, отмечая: «быту гораздо труднее оторваться от обрядности, чем государству». Те, кто верит, что можно быстро внедрить новый образ жизни без ритуалов, «хватают через край» и «рискуют расшибить себе при этом лоб» 151. Таким образом, теоретически большевики пытались превратить отсталые массы в новый советский народ 152. Но на практике в 1920‐е и 1930‐е гг. формы нового коммунистического быта оставались неясными и были скорее предметом дебатов творческой интеллигенции и партийных теоретиков, чем живым опытом масс. Для большевиков также стоял вопрос о том, как коммунистическая идеология сможет воздействовать на мораль и быт самих партийных кадров. С переходом к нэпу борьба за идеологическую чистоту переместилась в сферу быта, норм поведения и морали коммуниста. Историк Майкл Дэвид-Фокс заметил, что «озабоченность „революционным бытом“ вышла на первый план как способ превратить нэповское „отступление“ в наступление на культурном фронте», поскольку быт все в большей степени рассматривался как показатель «отношения к революции» и как «признак политической принадлежности, обозначающий границы революционного и реакционного» 153. Большевики разделяли ленинскую концепцию нравственности, отвергая универсальность религиозной морали, которая, с их точки зрения, служит интересам эксплуататорских классов 154. Все, что способствовало делу революции, было нравственным, так как, по определению Ленина, в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. В течение 1920‐х – начала 1930‐х гг. мораль и быт превратились в инструменты дисциплинарного воздействия на рядовых членов партии, которые регулярно попадали под взыскания из‐за различных отступлений от норм коммунистической морали. * * * Одна из проблем, связанных с ленинским определением партии как авангарда революции, состояла в том, что теоретически каждый член партии был обязан являть собой образец политической сознательности и живое воплощение нового быта. Поэтому ни в одной другой сфере противоречия между коммунистической идеологией и советской реальностью не выступали столь явственно, как в истории попыток партии дисциплинировать собственные кадры. После революции численность партии заметно возросла, и особенно много новых членов вступило в ее ряды после смерти Ленина в 1924 г. в ходе «ленинского призыва». По мере роста партии большевистская «старая гвардия» оказалась перед необходимостью определять и зачастую отстаивать идейную чистоту партии. Требовалось найти равновесие между приверженностью идейной чистоте и массовостью партии, в то время как для рядовых партийцев требование занимать активную атеистическую позицию нередко становилось невыполнимым условием.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно