|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эмоциональный мозг | Автор книги - Павел Симонов

Cтраница 33

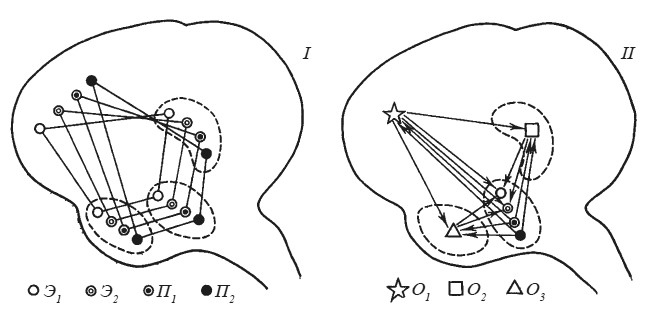

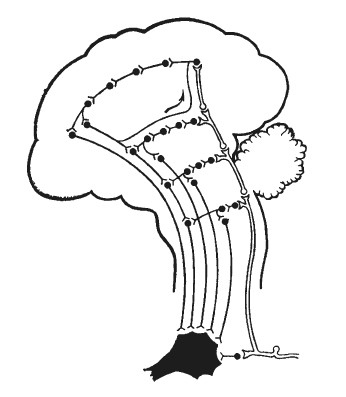

Рис. 27. Схема «многоэтажного» строения безусловного рефлекса по Э. А. Асратяну Согласно первой точке зрения (рис. 28,I), каждая из потребностей (голод, жажда, секс и т. п.), равно как и каждая из эмоций (страх, ярость, удовольствие), имеют собственные «представительства» на различных этажах центральной нервной системы, в том числе в миндалине, гиппокампе, в новой коре больших полушарий. Согласно второй точке зрения (рис. 28, II), интеграция соматических и вегетативных компонентов, специфических для данной эмоции, обнаруживается только на определенном сравнительно низком уровне (в гипоталамусе?). Что же касается таких мозговых образований, как гиппокамп, миндалина и тем более новая кора, то в них представлены не отдельные потребности и эмоции, но операции, необходимые для генеза самых различных эмоциональных состояний.

Рис. 28. Два возможных варианта функциональной организации мозговых механизмов потребностей и эмоций (I и II) Э1 Э2 — эмоции; П1 Л2 — потребности; О1 О2 Оз — операции. Суть этих операций определяется двумя факторами, имеющими решающее значение для организации любого поведения: наличием актуальных потребностей и возможностью их удовлетворения благодаря взаимодействию с внешней средой. Значимость стимулов, поступающих из внешней среды, зависит от их отношения к потребностям, имеющимся у организма, причем все эти стимулы можно разделить на две основные категории: на стимулы с высокой вероятностью их подкрепления факторами, непосредственно удовлетворяющими ту или иную потребность, и на стимулы с низкой вероятностью подкрепления. Среди актуальных потребностей, в свою очередь, выделяются наиболее острые доминирующие потребности, требующие первоочередного удовлетворения, и субдоминантные потребности, динамически сосуществующие с доминантной или конкурирующие с ней. Экспериментальные данные, полученные в нашей лаборатории или почерпнутые из литературы, показали, что именно таким представлениям об организации поведения соответствует взаимодействие четырех мозговых образований, играющих решающую роль в оценке поступающих из внешней среды сигналов и выборе реакций. Мы имеем в виду передние отделы новой коры, гиппокамп, миндалину и гипоталамус. Значение передних отделов новой коры для ориентации поведения на сигналы высоковероятных событий

Непосредственное участие передних отделов новой коры в процессах мотиваций и эмоций наряду с выявленными особенностями анатомических связей дали основание ряду авторов рассматривать лобную область как неокортикальное продолжение лимбической системы (Nauta, 1964). У человека и приматов связи неокортекса с гиппокампом идут от лобных полюсов и нижнетеменной дольки. Префронтальная кора у крыс — единственная некортикальная область, которая получает иннервацию из вентральной части покрышки и миндалины. Подобно медиобазальным ядрам таламуса префронтальная кора непосредственно не вовлечена в сенсорные или моторные функции мозга [Divac, Kosmal, 1978]. Только нейроны префронтальной области, в отличие от нейронов любых других отделов коры, активируются при стимуляции пунктов самораздражения у крыс [Rolls, Cooper, 1973]. В медиобазальных отделах лобной коры, по-видимому, происходит интеграция сигналов из внутренней среды организма с двигательной активностью животного. Таким образом, именно лобная кора в значительной мере направляет поиск животным средств удовлетворения своих органических потребностей [Лурия, 1962]. Вот почему удаление лобной коры оказывает выраженное влияние на механизмы мотивации поведения. Так, у лобэктомированных собак нарушается выделение доминирующей потребности. Если интактное животное, имея два рычага для получения пищи и воды, несколько раз подряд добывает воду, а потом переходит к добыванию пищи, то лобэктомированные собаки часто переходят к другому рычагу после одиночного подкрепления [Урываев, 1978]. Заметим, что подобный эффект, по-видимому, зависит не только от баланса двух мотиваций, но и от дефекта оценки подкрепления, о чем подробнее мы будем говорить ниже. Повреждение орбитальных отделов фронтальной коры нарушает зоосоциальное поведение крыс [Коев, 1974]. Двустороннее удаление лобных долей у обезьян приводит к уменьшению контактов с другими особями, к ослаблению исследовательской активности. Интактные обезьяны реже вступают в контакт с оперированными животными [Deets, Harlow, Singh, Blomquist, 1970]. При повреждении лобных долей эмоциональная сфера человека нарушается сильнее, чем при поражении любых других корковых областей, включая височную. Два синдрома наиболее типичны для «лобных» больных: синдром аспонтанности с явлениями эмоциональной тупости, безразличия и синдром растормаживания с признаками эйфории, совершенно неадекватной реальному состоянию пациента. И в том и в другом случае нарушаются эмоции, связанные с деятельностью, с социальными отношениями, с творчеством. Эмоции, возникающие на базе примитивных влечений, могут быть даже усилены [Доброхотова, 1968]. Именно в лобных отделах найдены особенности электроэнцефалограммы, характерные для лиц с устойчивым доминированием положительных или отрицательных эмоций. В ЭЭГ лиц с доминированием радости хорошо выражены альфа-ритм и медленные составляющие; в ЭЭГ лиц с доминированием гнева преобладает бета-активность [Ковалев, Смирнов, Рабинович, 1976]. Согласно представлениям К. Прибрама [1961] и А. Р. Лурия [1962], аналитико-синтетическая деятельность задних отделов новой коры формирует программу действий, в то время как передние отделы сопоставляют эту программу с реальным ходом ее выполнения. Поражение премоторных отделов мозга не ведет к распаду программы действия, но нарушает его двигательный состав, приводя к дефектам кинестетической организации [Лурия, 1966]. Достаточно специфична роль лобной коры и в процессах восприятия. При экспозиции визуальных стимулов, сходных по своей конфигурации, но различных по смыслу, вызванный потенциал у человека был одинаков в зрительной коре, различаясь своими поздними компонентами в лобных отделах [Johston, Chesney, 1974]. К. Прибрам полагает, что фронтальная кора, входящая в состав фронто-лимбической системы переднего мозга, связана с функцией привлечения внимания к стимулу и с формированием готовности к действию [Pribram, 1975]. Обсуждая вопрос о роли передних отделов неокортекса, мы не можем абстрагироваться от проблемы функциональной асимметрии больших полушарий головного мозга человека, тем более что эта проблема имеет прямое отношение к нейрофизиологии эмоций. Вряд ли И. П. Павлов, выдвигая свою идею о наличии среди людей представителей «художественного» и «мыслительного» типов, мог предполагать, что в ближайшем будущем эта идея получит подтверждение в морфофизиологическом аспекте. После пионерских исследований Р. Сперри на пациентах с перерезанным мозолистым телом, количество работ, посвященных функциональной асимметрии мозга, стало нарастать лавинообразно. Сегодня мы знаем, что левое полушарие (у правшей) связано с речью, абстрактно-понятийным мышлением, математическими способностями, в то время как правое оперирует чувственно непосредственными образами, пространственными представлениями, связано с музыкальными способностями и комбинаторной одаренностью. При поражении правого полушария нарушается восприятие пространства и времени. Это становится понятным, если учесть, что оперирование абстрактными понятиями не требует временных «меток» (стол был столом во времена Пушкина и останется им еще через сто лет). Конкретные впечатления о том или ином событии, предмете, встреченном нами человеке и т. д. должны быть упорядочены во времени, иначе мы потеряем возможность ориентироваться в последовательности событий. По образному выражению авторов этой концепции Т. А. Доброхотовой и Н. Н. Брагиной [1975], правое полушарие связано с прошлым и настоящим, а левое — обращено к будущему, прогнозирование которого имеет вероятностный характер, а само будущее может быть в значительной мере изменено активными действиями субъекта.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно