|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эмоциональный мозг | Автор книги - Павел Симонов

Cтраница 28

Эмоциональное напряжение сказывается на целом ряде характеристик речи, к числу которых относятся: 1) средняя длина отрезка речи, произносимой без пауз; 2) темп артикулирования и его колебания; 3) латентный период речевых реакций; 4) задержки речи, проявления нерешительности; 5) длительность интервалов между повышениями частоты основного тона; 6) словарное разнообразие; 7) количество жестов; 8) незавершенные фразы; 9) ошибки, оговорки и т. д. [Носенко, 1978]. Не менее характерны для эмоций изменения голоса, интонационных параметров речи. Изменения голоса представляют наиболее древний в эволюционном отношении механизм выражения эмоций. Об этом свидетельствует экспериментально установленная способность человека правильно распознавать эмоциональную окраску звуковых сигналов, издаваемых обезьянами. Оказалось, что оценки человека хорошо соответствуют той поведенческой ситуации, в которой был записан звуковой сигнал, будь то ориентировочные сигналы, эмоционально положительные, активно отрицательные (гнев), пассивно отрицательные (жалоба, испуг, тревога) или нейтральные [Гершуни, Богданов, Вакарчук, Мальцев, Черниговская, 1976; Гершуни, Богданов, Вакарчук, 1977]. В последние годы явно усилился интерес к анализу голоса как объективного показателя эмоционального состояния человека, выполняющего ответственную деятельность космонавта, летчика, диспетчера аэропорта [Лукьянов, Фролов, 1969; Таубкин, 1977; Williams, Stevens, 1969, 1972; Older, Jenney, 1975; Kuroda, Fujiwara, Okamura, Utsuki, 1976]. Этот интерес объясняется рядом причин. Оценка состояния человека по голосу не требует прикрепления к его телу специальных датчиков, которые не только обременяют субъекта, но психологически превращают его в объект наблюдения со всеми нежелательными последствиями подобной ситуации. Для регистрации и последующего анализа интонаций речи можно использовать запись обычных радиопереговоров (рис. 21). Во-вторых, современная акустическая и вычислительная техника позволяет дополнить аудиторский анализ инструментальной (в идеале — автоматической) оценкой эмоционального состояния человека. Наконец, в-третьих, речевой сигнал в меньшей мере испытывает на себе влияние физической нагрузки, чем вегетативные функции.

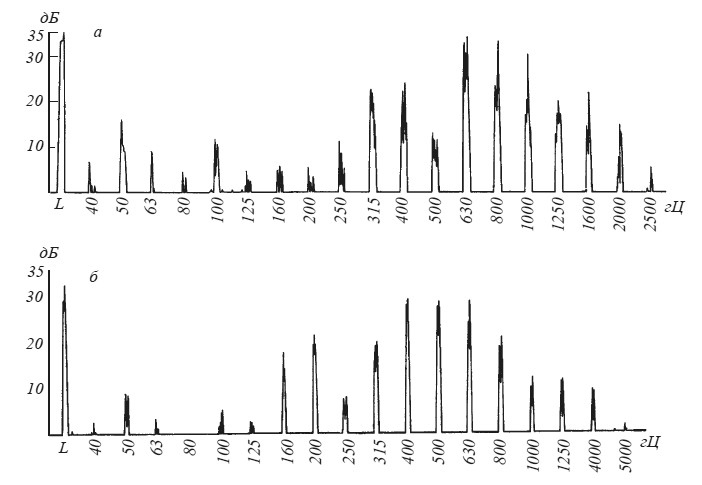

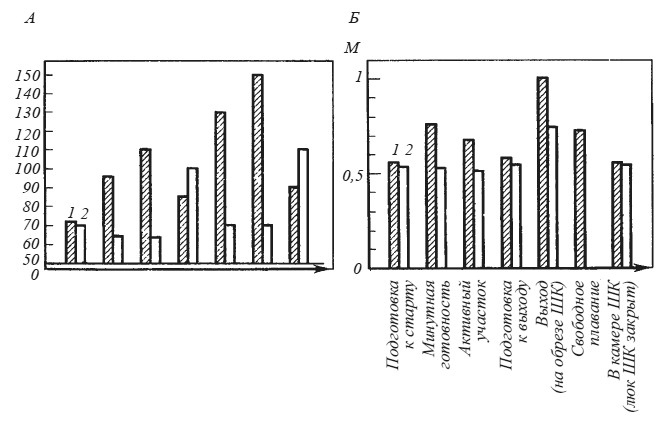

Рис. 21. Спектры фразы «Я Алмаз», произнесенной А. А. Леоновым на этапе «выход» в полете (а) и во время тренировки (б) (по А. Н. Лукьянову и М. В. Фролову) На рис. 22 показаны изменения частоты сердцебиений и относительного формантного момента голоса космонавта А. А. Леонова на различных этапах тренировки и реального полета в космос. Видно, что изменения пульса на двух этапах (подготовка к выходу в открытый космос — 4 и в момент возвращения в шлюзовую камеру — 7 [3]) оказались во время тренировки сильнее, чем в реальном полете. Неужели эмоциональное напряжение космонавта было более значительным на земле, чем в космосе? Анализ интонационных характеристик речи показал, что это не так. Что же касается учащения сердцебиений, то оно во время тренировки было вызвано чисто физическим напряжением, необходимостью передвигаться в тяжелом скафандре, рассчитанном на невесомость. Восприятия эмоциональной окраски речи зависят от личностных особенностей человека и от его собственного эмоционального состояния в данный момент. Эмоции другого лучше распознают лица, принадлежащие по своим характеристикам к типу «ведомых». Опросник Кэттелла диагностировал у этих лиц черты зависимости, тревожности, конформности, повышенной сенситивности. При распознавании эмоциональной окраски голоса обнаружен и феномен «психологической защиты»: больные в состоянии депрессии хуже определяют интонационные признаки пониженного настроения, чем эталоны других эмоций [Корнева, 1978].

Рис. 22. Изменения частоты пульса (А) и акустических характеристик голоса (Б) у космонавта А. А. Леонова на различных этапах полета (1) и во время тренировки (2) в термобарокамере (по А. Н. Лукьянову и М. В. Фролову) Собственное состояние человека сказывается и на его способности к воспроизведению эмоциональной мимики, хотя мимика принадлежит к числу произвольных двигательных реакций. Г. Шварц регистрировал электромиограмму (ЭМГ) лицевых мышц у здоровых субъектов и у больных в состоянии депрессии. Когда эти больные думали о событиях, связанных с печалью и гневом, они воспроизводили мимику, типичную для этих эмоций. Вызвать мимическое выражение счастья они не могли, а мысленное представление ситуации «обычный день» сопровождалось мимикой, похожей на печаль [Schwartz, 1975]. Эти и подобные им опыты показывают, что превращение мимики в произвольно регулируемое средство социального общения не освободило ее полностью от непроизвольных компонентов. Тщательный электромиографический анализ показал, что мысленное представление эмоционально окрашенной ситуации дает мимику, более соответствующую естественным эмоциям, чем простое «изображение» на лице радости, горя и т. п. эмоций [Schwartz, Fair, Salt, Mandel, Kierman, 1976]. Таким образом, мимика представляет сложный «сплав» произвольных, тренируемых и непроизвольных эмоциональных компонентов. В экспериментах М. Н. Русаловой [1979], поставленных совместно с К. Изардом (США) на профессиональных актерах, ЭМГ мимических мышц лица при мысленном представлении эмоционально окрашенных событий соответствовали натуральным эмоциям. При радости наблюдалась наибольшая активность m. depressor anguli oris (улыбка), при страхе — m. venter frontalis (подъем бровей вверх), во время гнева — т. masseter (сжатие челюстей), на фоне печали — m. corrugator supercilii (нахмуривание). Контрольные испытуемые (не актеры) смогли правильно воспроизвести лишь ЭМГ картину радости, в то время как все отрицательные эмоции вызывали усиление активности одних и тех же мимических мышц (нахмуривание). Подводя итог краткому обзору данных, касающихся эмоциональной окраски речи и мимики, мы можем сказать следующее. Длительный процесс социализации превратил голос и мимику в средство невербальной коммуникации, которое человек использует не только для сообщения о своем состоянии, но и для маскировки этого состояния от других членов сообщества. Тем не менее достаточно тонкий инструментальный анализ способен обнаружить в эмоциональной экспрессии компоненты, которые неподвластны произвольному регулированию. Это делает голос и мимику очень важным и перспективным объективным показателем эмоционального состояния человека, представляющим большой интерес для инженерной психологии, медицины и других областей практики. В теоретическом плане мы вновь убеждаемся в том, что речь и мимика не только выражают субъективные переживания человека, но и отражают объективные факторы той ситуации, которая породила данное переживание: наличие потребности и прогнозирование возможности ее удовлетворения. Даже в случае, когда мимика или окраска речи не соответствуют действительному эмоциональному состоянию субъекта, они обусловлены какой-то иной потребностью и будут тем убедительнее, чем сильнее эта потребность. Вторым, очень важным условием убедительности внешнего выражения эмоций оказывается способность и умение человека трансформировать свою истинную потребность в мотивы поведения изображаемого им лица. Так, источником эмоций сценического персонажа служит художническая потребность актера решить свою «сверхзадачу» — познать и сообщить зрителям нечто важное о мире, в котором мы живем. Но об этом речь пойдет позже.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно