|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Эмоциональный мозг | Автор книги - Павел Симонов

Cтраница 23

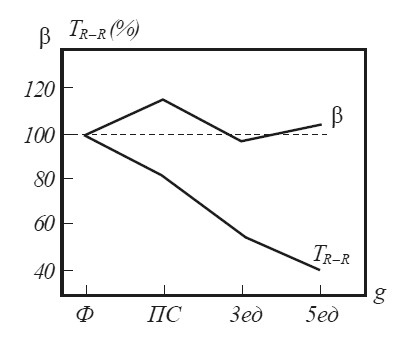

Рис. 13. Изменения показателя β и интервала R — R ЭКГ в фоне (Ф), в предстартовом состоянии (ПС) и при действии ускорения 3 и 5 единиц (по М. В. Фролову и Е. П. Свиридову) Феноменология вегетативных сдвигов при эмоциональных реакциях высших животных и человека менее всего походит на массивное, генерализованное энергетическое обеспечение борьбы или убегания, как это представлялось исследователям прошлого — начала нашего столетия. Во многих случаях мы обнаруживаем зависимость вегетативных сдвигов от чрезвычайно тонких интеллектуальных операций, совершающихся в головном мозге. Например, степень эмоционального напряжения у человека, которому предстоит выполнение опасного задания, зависит от субъективной оценки меры опасности путем сопоставления известного субъекту общего количества операций такого рода с количеством операций, закончившихся неблагоприятно [Янкелевич, 1965]. Вегетативные сдвиги минимальны при первых в жизни парашютных прыжках и у мастеров парашютного спорта, однако причины этих двух явлений различны. Совершая первый прыжок, человек еще не осознает реальную меру опасности и силу возникающих при этом ощущений. Во втором случае опыт мастера гарантирует ему благополучное завершение прыжка. Согласно информационной теории эмоций и в первом, и во втором случае отсутствует дефицит прагматической информации, причем у новичка он связан с отсутствием прогноза, а у мастера — с достаточностью информации, необходимой для эффективных действий. Даже в обычном горизонтальном полете на самолете-истребителе без каких-либо явных признаков физических нагрузок, частота сердечных сокращений пилота, выполняющего ответственное задание, возрастает до 90 ударов в минуту, при переходе звукового барьера — до 100, а во время дозаправки самолета в воздухе составляет примерно 115 ударов в минуту при норме 65–70 ударов. Объективные симптомы эмоционального напряжения становятся еще более очевидными при наличии каких-либо осложнений в ходе полета. В момент инцидента с лунным модулем американского космического корабля «Аполлон-10» частота пульса у астронавта Сернана увеличилась вдвое и достигла 129 ударов в минуту. Аналогичные изменения были зарегистрированы в электрокардиограмме и у членов экипажа «Аполлон-13» при неисправностях в системе энергопитания. Чувство ответственности, стремление к достижению социально значимых целей развиты у человека так сильно, что приводят к эмоциональному напряжению даже в тех ситуациях, где благополучию и жизни оператора непосредственно ничто не угрожает. Во время спуска «Лунохода» с посадочной площадки и в самом начале его вождения по Луне частота пульса у членов наземного экипажа достигла 130–135 ударов в минуту, а задержки дыхания — 15–20 секунд. Многочисленными исследованиями показано, что ориентировочно-исследовательская реакция, в основе которой лежит тенденция продолжить контакт с внешним стимулом, уточнить его физические характеристики и значение для субъекта (рефлекс «что такое?» по Павлову), сопровождается урежением сердцебиений. Ориентировочно-оборонительная реакция с характерной для нее готовностью превентивно оборвать контакт с новым стимулом («рефлекс биологической осторожности» по терминологии Павлова), напротив, учащает ритм сердцебиений [Lacey, Kagan, Lacey, Moss, 1963]. Исследовательский или оборонительный тип реакции с характерными для них вегетативными компонентами зависит не только от степени новизны и других параметров стимула, но и от индивидуальных особенностей субъекта. Например, тревожный субъект отвечает на нейтральный сигнал в ряду эмоционально окрашенных как на эмоционально отрицательный — учащением сердцебиений вместо их урежения [Нате, 1973]. В первой главе мы привели свои собственные и литературные данные, свидетельствующие о том, что изменения частоты сердцебиений, вне зависимости от того, идет ли речь об их урежении или учащении, зависят от силы потребности (мотивации) и падения (прироста) вероятности удовлетворения этой потребности в данный момент. Изменения деятельности сердца служат наиболее надежным объективным показателем степени эмоционального напряжения у человека по сравнению со всеми другими вегетативными функциями и при наличии двух условий: 1) если мы имеем дело с достаточно выраженным эмоциональным напряжением; 2) если это состояние не сопровождается физической нагрузкой. Но и в последнем случае вегетативные сдвиги при эмоциях явно превосходят энергетические траты организма, демонстрируя частный пример компенсаторной функции эмоций. Факты показывают, что эмоциональное напряжение возникает в ситуации прагматической неопределенности, когда неясны характер, объем и продолжительность предстоящих действий. В такой ситуации изменения вегетативных функций организма невозможно точно приурочить к двигательной активности. По-видимому, процесс длительной эволюции продемонстрировал целесообразность превентивно избыточной мобилизации вегетативно-энергетических ресурсов в тех случаях, когда прогноз объема предстоящих двигательных усилий затруднен. Эта целесообразность и была закреплена естественным отбором. В какой мере отражаются на деятельности сердца не только степень (величина) эмоционального возбуждения, но и его «знак» — положительная или отрицательная окраска? Е. Бовард [Bovard, 1961, 1962] полагал, что положительные эмоции связаны с активацией структур переднего и латерального гипоталамуса, сопровождающейся на периферии сдвигами парасимпатического характера. Отрицательные эмоции, напротив, связаны с задними и медиальными отделами гипоталамуса и проявляются симпатическими эффектами. Эти две системы находятся в реципрокных отношениях, баланс между ними закреплен генетически и регулируется ядрами миндалевидного комплекса. Однако уже Гелльгорн [1948] показал, что возникновение эмоций, как правило, приводит к одновременному возбуждению и симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, которые часто оказываются синергистами. Одна и та же эмоциональная реакция нередко проявляется таким «симпатическим» сдвигом, как учащение сердцебиений, и таким «парасимпатическим», как нарастание электрического сопротивления кожи. Взаимодействие симпатических и парасимпатических эффектов осложняется динамическим сосуществованием двух тенденций, одна из которых направлена на вегетативно-энергетическое обеспечение данной эмоциональной реакции, а вторая — на сохранение и восстановление гомеостатических констант [Gellhorn, 1960]. Пользуясь языком современной теории регулирования, можно сказать, что сдвиги вегетативных функций при эмоциях представляют комбинированную систему управления, где самоорганизующаяся часть, основанная на принципе отрицательной обратной связи, обеспечивает защитно-компенсаторную коррекцию фило- и онтогенетически детерминированной программы [Хаютин, 1967]. Демонстративным примером сложного взаимодействия симпатических и парасимпатических эффектов при эмоционально положительном состоянии может служить динамика сексуального возбуждения у человека. Хотя в картине начальной стадии возбуждения наблюдаются симпатические сдвиги (подъем кровяного давления), на этой стадии преобладает активация парасимпатической системы. После интермиссии симпатические эффекты тахикардии и гипервентиляции приобретают доминирующий характер. «Симпатический пик» сменяется фазой парасимпатической гиперкомпенсации. Признаки одновременного нарастания активности двух отделов вегетативной нервной системы встречаются гораздо чаще, чем реципрокные отношения, а моменты относительного преобладания одного из отделов отнюдь не означают полного доминирования. Хотя динамика вегетативных сдвигов в определенной мере зависит от двигательной активности, эти сдвиги не могут быть сведены к вегетативному «аккомпанементу» моторики. Высокая степень эмоционального возбуждения одного из сексуальных партнеров может вызвать сильнейший сдвиг вегетатики (учащение сердцебиений до 170 уд./мин) у второго партнера в отсутствии движений. Таким образом, динамика вегетативных сдвигов при сексуальном возбуждении имеет сложную внутреннюю структуру, непосредственно не коррелирующую с двигательной активностью субъекта.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно