|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 86

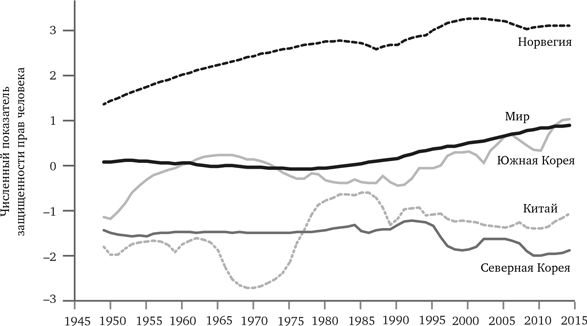

Ряд международных договоренностей, начиная с принятой в 1948 году Всеобщей декларации прав человека, очертил границы допустимого, наложив запрет на бандитские тактики правительств: пытки, казни без суда и следствия, лишение инакомыслящих свободы, а также изобретенный аргентинской хунтой в 1976–1983 годах прием, описываемый переходной формой непереходного глагола «исчезнуть кого-либо». Эти ограничения не равносильны выборной демократии, поскольку большая часть избирателей может равнодушно относиться к жестокости государства, пока она направлена не на них самих. Демократические страны действительно выказывают большее уважение к правам человека [606], однако в мире имеются и гуманные авторитарные режимы, например Сингапур, и репрессивные демократии, например Пакистан. Это ставит перед нами важный вопрос: действительно ли волны демократизации представляют собой форму прогресса? Укрепило ли распространение демократии права человека или диктаторы просто используют выборы и другие внешние атрибуты демократии, чтобы прикрывать свои злоупотребления симпатичным фасадом? Госдепартамент США, Amnesty International и другие организации на протяжении многих десятилетий собирают данные о нарушениях прав человека. Если просмотреть полученные ими цифры начиная с 1970-х годов, может показаться, что государства прибегают к репрессиям с неизменной частотой, несмотря на распространение демократии, законодательное закрепление прав человека, а также деятельность международных уголовных судов и самих контролирующих организаций. В связи с этим все чаще можно услышать заявления (тревожные в устах правозащитников и злорадные, когда их делают культурные пессимисты), что мы дожили до «финала эпохи прав человека», «сумерек законодательства о правах человека» и, естественно, «мира постправ человека» [607]. Однако прогресс умеет заметать свои следы. Нравственные требования с годами растут, а с ними и наша восприимчивость к нарушениям, которых раньше просто не замечали. Вдобавок активистские организации считают своим долгом неустанно кричать: «Катастрофа!», не давая тем самым остыть общественному интересу (несмотря на то, что эта стратегия может выйти им боком, заставив публику думать, будто десятилетия правозащитной деятельности оказались пустой тратой времени). Политолог Кэтрин Сиккинк называет это «информационным парадоксом»: правозащитники все тщательнее выискивают нарушения, определяют все больше их разновидностей, ищут там, куда прежде не заглядывали, и, соответственно, находят нарушения все чаще. Если этого не учитывать, есть опасность прийти к неверному выводу, что нарушений становится больше [608]. Политолог Кристофер Фарисс разрубил этот гордиев узел с помощью математической модели, которая вводит поправку на выросшую со временем дотошность наблюдателей и тем самым оценивает фактический объем нарушений прав человека в мире. На рис. 14–2 показана динамика показателей, характеризующих этот объем в четырех странах и в мире в целом, с 1949 до 2014 года. Для построения графиков использованы некие числа, выданные математической моделью, поэтому им не стоит придавать значения, однако представление о тенденциях и различиях они дают. Самый верхний график соответствует стране, представляющий собой золотой стандарт в области прав человека. Как и для большинства показателей человеческого процветания, это скандинавская страна, в данном случае Норвегия: она стартовала с очень высоких позиций и поднялась еще выше. Ниже мы видим расходящиеся графики для двух Корей: Северная начала с низких цифр и опустилась еще ниже; Южная, которая во времена холодной войны управлялась правым авторитарным режимом, теперь находится в области положительных чисел. В Китае уровень прав человека достиг минимума в годы «культурной революции», взлетел после смерти Мао Цзэдуна и вырос еще больше в период расцвета демократического движения 1980-х. После разгона протестов на площади Тяньаньмэнь правительство принялось закручивать гайки, но ситуация в стране до сих пор много лучше, чем при Мао. Однако самый примечательный график отражает состояние дел в мире в целом: несмотря на все провалы, кривая прав человека идет вверх.

РИС. 14–2. Права человека, 1949–2014 Источник: Our World in Data, Roser 2016i, графики отражают показатель, выведенный Фариссом в 2014 году: он учитывает защиту от пыток, казней без суда и следствия, исчезновений и лишения свободы по политическим причинам. 0 – среднее значение по всем странам и годам; за единицу принята величина стандартного отклонения ~ Как же происходит ограничение власти правительства в реальном времени? На удивление яркий пример, позволяющий понять механику прогресса, предлагает нам судьба беспрецедентного насилия со стороны государства: намеренного убийства своих граждан. Некогда к смертной казни прибегали повсеместно: ею карались сотни мелких правонарушений, а сама казнь представляла собой шокирующее публичное зрелище, полное мучений и унижений [609]. (Распятие Иисуса и двух обыкновенных воров может дать об этом некоторое представление, хотя в нем и нет ничего исключительного.) С приходом Просвещения европейские страны почти перестали казнить людей, за исключением тех, кто совершал особенно гнусные деяния: к середине XIX века Британия сократила число преступлений, караемых смертной казнью, с 222 до 4. Государства стремились отыскать способы казни вроде повешения с падением в люк, которые были бы настолько гуманны, насколько вообще может быть гуманной такая жестокая практика. В послевоенный период, когда Всеобщая декларация прав человека возвестила начало второй гуманистической революции, страны одна за другой отменяют смертную казнь вовсе, так что в Европе она сейчас сохранилась только в Белоруссии. Отмена смертной казни быстро стала общемировой тенденцией (рис. 14–3), и сегодня смертная казнь сама ожидает исполнения смертного приговора [610]. В последние три десятилетия каждый год ее отменяют в двух-трех странах, и теперь меньше 20 % государств мира продолжают казнить людей. (Хотя 90 стран еще не вычеркнули смертную казнь из своего законодательства, большинство из них не отправляли людей на смерть уже по меньшей мере десять лет). Специальный докладчик ООН по вопросу о казнях Кристоф Хейнс подчеркивает, что, если текущие темпы отмены сохранятся (хотя он не утверждает, что так и случится), к 2026 году смертная казнь полностью исчезнет с лица земли [611].

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно