|

||

|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 80

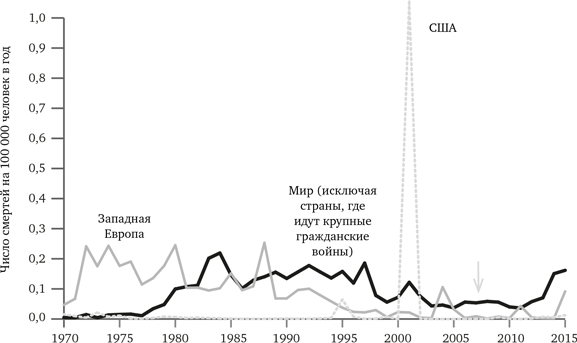

В Западной Европе относительная опасность терроризма была выше, чем в США. Частично это объясняется тем, что 2015 год стал для региона трагическим, запомнившись жестокими нападениями на редакцию журнала Charlie Hebdo и на концертный зал «Батаклан» и ряд других объектов в Париже и окрестностях. (В 2014 году от рук террористов в Западной Европе погибло лишь 5 человек.) Но относительно более высокий риск терроризма еще и свидетельство того, насколько безопаснее Европа во всех прочих отношениях. Жители Западной Европы не так кровожадны, как американцы (уровень убийств там составляет четверть от американского), и не так сходят с ума по автомобилям, поэтому реже гибнут в ДТП [560]. Даже несмотря на то, что все эти факторы сдвигают баланс в сторону терроризма, в 2015 году риск стать жертвой (сравнительно редкого в этих краях) убийства был для жителя Западной Европы в 20 раз выше, чем погибнуть от рук террориста; риск погибнуть в автокатастрофе был выше более чем в 100 раз, а риск отравиться, сгореть, задохнуться или умереть в результате любого другого несчастного случая была выше более чем в 700 раз. Цифры в третьей колонке доказывают, что, как бы мы на Западе ни переживали из-за терроризма, нам не на что жаловаться по сравнению с другими регионами мира. В США и Западной Европе живет около 10 % населения Земли, но в 2015 году на их долю пришлось только 0,5 % смертей в результате террористических актов. Так получилось не потому, что в других регионах терроризм – важнейшая причина гибели людей. Причина в том, что терроризм, как его сегодня определяют, – по большей части атрибут войны, а войны на территории США и Западной Европы больше не ведутся. После атаки 11 сентября 2001 года насилие, которое раньше называли «повстанческими» или «партизанскими» действиями, стало классифицироваться как терроризм [561]. (С другой стороны, GTD поразительным образом не учитывает как жертву «терроризма» ни одного погибшего за последние пять лет войны во Вьетнаме [562].) Большая часть мировых смертей в результате террористических актов фиксируется в зонах, охваченных гражданскими войнами (8831 в Ираке, 6208 в Афганистане, 5288 в Нигерии, 3916 в Сирии, 1606 в Пакистане и 689 в Ливии), и многие из них учтены по второму разу еще и как «жертвы боевых действий», потому что «терроризм» во время гражданской войны – это просто военное преступление: умышленное нападение на гражданских лиц, совершенное группой, не относящейся к правительственным силам. (Если исключить эти шесть зон боевых действий, число погибших при терактах в 2015 году равнялось 11 884.) Но даже при таком двойном учете жертв войны как жертв терроризма на протяжении этого худшего по числу военных потерь года XXI века риск погибнуть при теракте был для среднего жителя планеты в 11 раз ниже, чем риск погибнуть от руки убийцы, более чем в 30 раз ниже, чем риск погибнуть в автокатастрофе, и более чем в 125 раз ниже, чем риск погибнуть в результате несчастного случая любого рода. Но, каково бы ни было число жертв терроризма, не растет ли оно со временем? Зафиксировать исторические тенденции тут нелегко. Так как «терроризм» – это растяжимая категория, возможные графики будут отличаться в зависимости от того, включает ли анализируемый набор данных преступления, совершенные в ходе гражданских войн, множественные убийства (в том числе грабежи или мафиозные разборки, в результате которых гибнет несколько человек) или заканчивающиеся самоубийством нападающего массовые расстрелы, во время которых виновник выкрикивал что-то про политику. (GTD, например, считает «терроризмом» расстрел в школе Колумбайн в 1999 году, но не считает таковым расстрел в школе Сэнди-Хук в 2012 году.) К тому же массовые убийства – это события, невозможные без участия СМИ: их широкое освещение в прессе плодит подражателей, поэтому статистика тут скачет, как чертик на ниточке, – одно преступление вдохновляет другое, пока чувство новизны на время не ослабнет [563]. В США число «случаев активной стрельбы» (массовых убийств в общественных местах с применением огнестрельного оружия) с 2000 года колебалось с общей тенденцией к росту, хотя частота «множественных убийств» (четыре жертвы и более) систематически не менялась (и скорее демонстрировала небольшое снижение) с 1976 до 2011 года [564]. График смертности от «террористических актов» в США показан на рис. 13–1; там же приведены довольно невнятные кривые для Западной Европы и мира в целом.

РИС. 13–1. Смертность в результате террористических актов, 1970–2015 Источники: Global Terrorism Database, National Consortium for the Study of Terrorism and Responses to Terrorism 2016, https://www.start.umd.edu/gtd/. В данных для мира в целом не учтены смерти в Афганистане после 2001 года, в Ираке после 2003 года, в Пакистане после 2004 года, в Нигерии после 2009 года, в Сирии после 2011 года и в Ливии после 2014 года. Оценка численности населения мира и Западной Европы – данные ООН за 2015 год (https://esa.un.org/unpd/wpp/); цифры для США – US Census Bureau 2017. Стрелка указывает на 2007 год – последний, учтенный на рис. 6–9, 6–10 и 6–11 в Pinker 2011 Самой заметной деталью этого рисунка является гигантский пик 2001 года на американском графике – пик, который соответствует 3000 погибших в атаках 11 сентября. Левее виден всплеск из-за теракта 1995 года в Оклахома-Сити (165 жертв), а показатели остальных лет едва заметны [565]. Если не учитывать эти два события, с 1990 года от рук экстремистов правого толка погибло примерно в два раза больше американцев, чем от нападений исламских террористических групп [566]. Кривая, отражающая динамику терроризма в Западной Европе, свидетельствует, что всплеск 2015 года произошел после десяти лет относительного затишья и что этот год отнюдь не был худшим в истории региона: в 1970-е и 1980-е, когда марксистские и сепаратистские группировки (в том числе Ирландская Республиканская Армия и баскское движение ЭТА) регулярно устраивали теракты с использованием взрывных устройств и огнестрельного оружия, жертв было больше. График смертности в результате террористических актов во всем мире (за исключением зон крупных военных конфликтов недавнего времени, которые мы рассмотрели в главе 11) за 1980-е и 1990-е годы представляет собой утыканное шипами плато; затем, по окончании холодной войны, мы видим падение, а недавно вновь начался рост, который тем не менее не достиг уровня предшествующих десятилетий. Итак, и исторические тенденции, и самые свежие данные показывают неуместность опасений, будто мы живем в по-новому опасные времена, особенно если речь идет о Западе.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно