|

||

|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 67

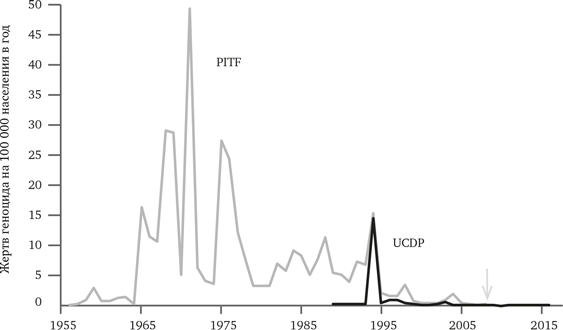

РИС. 11–3. Смертность в результате геноцида, 1956–2016 Источники: Political Instability Task Force (PITF) State Failure Problem Set, 1955–2008, Marshall, Gurr, & Harff 2009; Center for Systemic Peace 2015. Метод подсчета описан в Pinker 2011, p. 338. Uppsala Conflict Data Program (UCDP), 1989–2016: Набор данных UCDP об одностороннем насилии, версия 2.5–2016, Melander, Pettersson, & Themnér 2016, Uppsala Conflict Data Program 2017, оценки для «высокого уровня смертности», обновленные с учетом информации, предоставленной Сэмом Таубом из UCDP, даны как пропорция к населению Земли по данным Бюро переписи населения США. Стрелка указывает на 2008 год, последний, учтенный на рис. 6–8 в Pinker 2011 Пики этого графика соответствуют массовым убийствам во время антикоммунистических репрессий в Индонезии (1965–1966 гг., 700 000 погибших), «культурной революции» в Китае (1966–1975 гг., 600 000 погибших), противостояния тутси и хуту в Бурунди (1965–1973 гг., 140 000 погибших), Войны за независимость Бангладеш (1971 г., 1,7 млн погибших), противостояния Севера и Юга Судана (1956–1972 гг., 500 000 погибших), правления Иди Амина в Уганде (1972–1979 гг., 150 000 погибших), правления Пол Пота в Камбодже (1975–1979 гг., 2,5 млн погибших), войны во Вьетнаме (1965–1975 гг., 500 000 погибших), а также относительно недавних этнических чисток в Боснии (1992–1995 гг., 225 000 погибших), Руанде (1994 г., 700 000 погибших) и Дарфуре (2003–2008 гг., 373 000 погибших) [467]. Едва заметный подъем в период с 2014 до 2016 года – это в том числе и те зверства, которые создают у нас впечатление, будто мы живем во времена нового всплеска насилия: как минимум 4500 езидов, христиан и шиитов, убитых ИГИЛ, 5000 жертв организации «Боко харам» в Нигерии, Камеруне и Чаде и 1750 человек, убитых мусульманскими и христианскими группировками в Центрально-Африканской республике [468]. Поскольку речь идет об убийствах невинных людей, язык не поворачивается сказать «к счастью», но цифры за XXI век во много раз ниже показателей предшествующих десятилетий. Конечно же, никакой набор данных не может напрямую свидетельствовать о реальном риске военного конфликта. Историческая статистика особенно мало пригодна для оценки вероятности развязывания хотя и редких, но невероятно разрушительных войн [469]. Чтобы использовать имеющуюся скудную информацию в мире, где история случается лишь однажды, нам нужно подкрепить цифры знанием о том, что становится причиной войн, – ведь, как гласит девиз ЮНЕСКО, «мысли о войне возникают в умах людей». В самом деле, отход от войны заключается не только в снижении числа войн и жертв вооруженных конфликтов; о нем свидетельствует и степень готовности стран к военным действиям. За последние десятилетия снизились распространенность всеобщей воинской повинности, численность вооруженных сил и уровень расходов стран мира на военные нужды в процентах от ВВП [470]. Важнее всего, однако, то, что серьезные изменения произошли в умах людей. ~ Как же это случилось? В эпохи рационализма и Просвещения войну порицали среди прочих Паскаль, Свифт, Вольтер, Сэмюэл Джонсон и квакеры. Тогда же впервые прозвучали практические предложения, как можно сократить или даже вовсе прекратить войны, в частности в знаменитом трактате Канта «К вечному миру» [471]. Постепенным распространением этих идей некоторые авторы объясняют снижение числа войн между великими державами на протяжении XVIII и XIX веков, а также несколько долгих периодов мира в те же годы [472]. Однако систематически способствующие миру силы, о которых писали Кант и другие, начали действовать лишь после Второй мировой войны. Как мы уже видели в главе 1, многие мыслители Просвещения были сторонниками теории «доброй торговли», в соответствии с которой международный товарообмен должен сделать войну менее привлекательной. И действительно, с тех пор как в послевоенную эпоху доля торговли в ВВП начала резко расти, количественный анализ неизменно подтверждает, что страны, которые при прочих равных условиях связывают более тесные торговые отношения, с меньшей вероятностью начинают воевать друг с другом [473]. Другая идея Просвещения – это теория, что демократическая форма правления позволяет держать в узде жадных до славы лидеров, готовых втягивать свои страны в бессмысленные войны. Начиная с 1970-х годов и все чаще после падения Берлинской стены в 1989-м все большее число стран решаются попробовать демократию (глава 14). И хотя категоричное утверждение, что история пока не знала войны между двумя демократическими государствами, является весьма сомнительным, факты подтверждают обусловленную версию теории демократического мира, согласно которой чем ближе две страны к демократическому строю, тем меньше вероятность их столкновения в военном конфликте [474]. «Долгому миру» отчасти способствовал и политический реализм. Во времена холодной войны разрушительная мощь американской и советской армий (даже без учета их ядерного арсенала) заставляла сверхдержавы дважды подумать, прежде чем вступить в открытое противостояние на поле боя, так что этого, к удивлению и облегчению всего мира, так и не произошло [475].

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно