|

||

|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 45

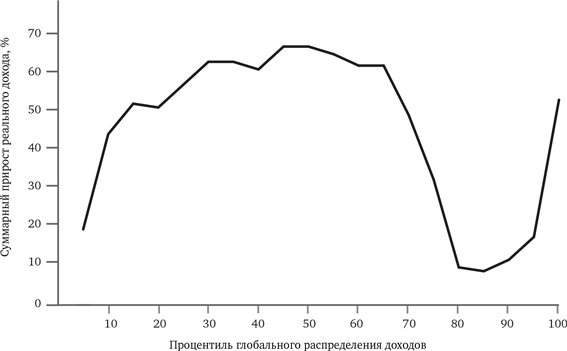

~ Завершим наш обзор истории неравенства рассмотрением последнего участка графиков на рис. 9–3 – участка, описывающего рост неравенства в богатых странах с начала 1980-х годов. Именно этот процесс породил мнение, будто жизнь становится хуже для всех, кроме самых богатых. Такое изменение тенденции противоречит гипотезе Кузнеца, в соответствии с которой неравенство должно было оставаться на устойчиво низком уровне. Этой странности было предложено множество объяснений [315]. Хотя ограничения экономической конкуренции сохранились после Второй мировой войны на продолжительное время, в конце концов они ушли в прошлое, что позволило богатым начать получать все большие доходы от инвестиций и открыло широкое поле для динамичной конкуренции, работающей по принципу «победитель получает все». Идеологический сдвиг, который ассоциируется с именами Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, замедлил дрейф в сторону более значительных расходов на социальные нужды, финансируемых за счет налогообложения обеспеченных слоев населения, и одновременно ослабил общественное предубеждение против чрезвычайно высоких зарплат и неприкрытого богатства. Люди все чаще разводятся или вовсе предпочитают холостую жизнь, а одновременно появляется все больше успешных пар с двумя высокими зарплатами; в итоге разброс в материальном положении семей неизбежно растет, даже если разброс зарплат остается все тем же. «Вторая промышленная революция» – революция электронных технологий – заново отправила кривую Кузнеца на подъем, породив спрос на высококвалифицированных профессионалов, которые оставили менее образованное население далеко позади, тогда как число рабочих мест, не требующих специальной подготовки, сокращалось из-за автоматизации. Глобализация позволила Китаю, Индии и другим странам предложить на общемировом рынке труда более дешевую, чем американская, рабочую силу, и те национальные компании, которые не воспользовались этой возможностью перевести производство за границу, проигрывают ценовую конкуренцию. В то же самое время плоды интеллектуального труда наиболее успешных аналитиков, предпринимателей, инвесторов и творческих людей все легче находят выход на необъятный рынок размером со всю планету. Рабочий завода Pontiac попадает под сокращение; Джоан Роулинг становится миллиардером. Миланович совместил обе тенденции последних тридцати лет в области неравенства – снижение неравенства во всем мире и рост неравенства в богатых странах – в одном графике, который удачно принял форму слона (рис. 9–5). Эта «кривая охвата роста» разделяет мировое население на двадцать статистических категорий, или квантилей, от самых бедных к самым богатым, и показывает, какую долю реального дохода на душу населения каждая такая категория потеряла или приобрела за период с 1988 (незадолго до падения Берлинской стены) до 2008 года (незадолго до Великой рецессии).

РИС. 9–5. Прирост доходов, 1988–2008 Источник: Milanović 2016, fig. 1.3 Про глобализацию принято думать, будто она порождает победителей и проигравших; на слоновьей кривой первых мы видим в пиках графика, а вторых – в ложбинах. Оказывается, к победителям можно отнести большую часть человечества. Туловище слона (его тело и голова), куда входит примерно семь десятых мирового населения, соответствует «зарождающемуся глобальному среднему классу», в основном проживающему в Азии. За рассматриваемый период прирост их реального дохода составил от 40 % до 60 %. Ноздри на кончике хобота – это самый состоятельный один процент населения мира, чей доход тоже заметно подскочил. Неплохо обстоят дела и у еще четырех процентов ниже по хоботу. Там, где изгиб хобота провисает почти до самого низа в районе 85-го процентиля, мы видим «проигравших» при глобализации: низший слой среднего класса в богатых странах, который прибавил меньше 10 % реального дохода. Он и стал главным объектом для беспокойства современных противников неравенства – это «обезлюдевший средний класс», избиратели Трампа, те, кого глобализация оставила позади. Этот самый узнаваемый слон из целого слоновьего стада Милановича служит отличным мнемоническим напоминанием об эффектах глобализации, и потому я не мог не привести его здесь (плюс к тому он неплохо вписывается в один зверинец с верблюдами с рис. 8–3). Однако эта кривая создает впечатление, будто мир более неравен, чем в действительности, – по двум причинам. Во-первых, финансовый кризис 2008 года, не вошедший в рассматриваемый период, странным образом способствовал снижению неравенства в мире. Великая рецессия, отмечает Миланович, на самом деле была рецессией в странах Северной Атлантики. Доходы богатейшего одного процента населения планеты снизились, но доходы рабочих в прочих регионах планеты подскочили (в Китае они выросли в два раза). Через три года после кризиса мы все еще видим на графике слона, но кончик его хобота опущен ниже, а спина теперь выгнута в два раза выше [316]. Вторая причина, по которой наш слон не вполне отражает действительность, – это концептуальное заблуждение, характерное для многих дискуссий о неравенстве. Кого конкретно мы имеем в виду, когда говорим о «беднейшей пятой части» или «самом богатом одном проценте» населения? Почти все исследования распределения доходов проводятся на основе того, что экономисты называют анонимными данными: они фиксируют статистические диапазоны, а не реальных людей [317]. Предположим, я вам скажу, что возраст среднестатистического американца снизился с тридцати лет в 1950 году до двадцати восьми в 1970-м. Ваша первая мысль будет: «Ого, как это он помолодел на два года?» Однако не забывайте, что «среднестатистический» – это категория, а не конкретный человек. Вы совершаете ту же самую ошибку, когда, прочтя, что «богатейший один процент в 2008 году» имеет доход на 50 % выше, чем «богатейший один процент в 1988-м», приходите к выводу, будто некая группа богатых людей стала еще наполовину богаче. Люди, соответствующие какому-то имущественному критерию, постоянно меняются: кто-то приходит, кто-то уходит, колода тасуется, и вовсе не обязательно, что речь идет об одних и тех же личностях. То же касается и «беднейшей пятой части», и любой другой статистической категории. Неанонимные или лонгитюдные (то есть собранные на протяжении многих лет) данные в большинстве стран недоступны, поэтому Миланович сосредоточился на наилучшей возможной альтернативе: он отслеживал отдельные квантили в конкретных государствах, чтобы, скажем, бедных жителей Индии 1988 года не сравнивать больше с бедными жителями Ганы 2008-го [318]. У него снова получилось некое подобие слона, только с более высоким хвостом и тазом, поскольку бедные классы очень многих стран за это время вырвались из крайней бедности. Общий вывод остается прежним: глобализация помогла низшему и среднему классам бедных стран, а также верхушке общества в богатых странах в гораздо большей степени, чем низшему слою среднего класса в богатых странах. Однако разрыв между ними не настолько огромен.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно