|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 43

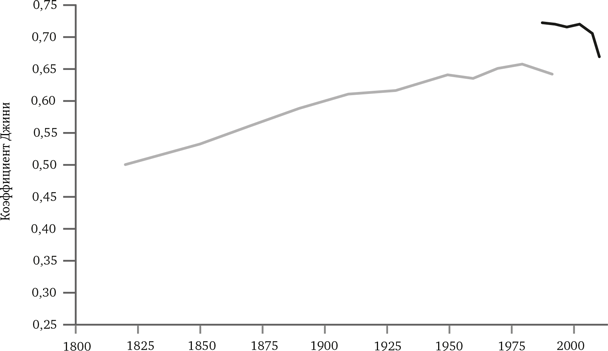

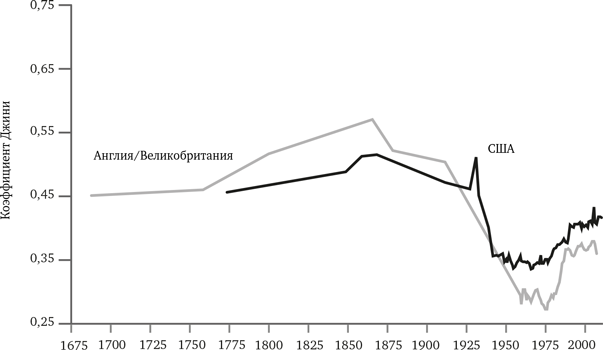

И все же международный коэффициент Джини предполагает, что все китайцы зарабатывают одинаково, что все американцы имеют средний по Америке доход и так далее, а значит, занижает уровень неравенства среди населения мира в целом. Всемирный коэффициент Джини, который учитывал бы доход каждого человека вне зависимости от страны его проживания, подсчитать сложнее, поскольку для этого потребовалось бы привести к общему знаменателю доходы жителей в корне различных стран, но на рис. 9–2 мы можем увидеть две его приблизительные оценки. Графики располагаются на разных уровнях, поскольку рассчитаны в долларах с учетом паритета покупательной способности за разные годы, но в их траекториях тоже можно разглядеть подобие кривой Кузнеца: после промышленной революции всемирное неравенство стабильно росло до 1980-х, а затем начало снижаться. Кривые международного и всемирного коэффициентов Джини, вопреки характерной для западных стран озабоченности по поводу растущего неравенства, говорят об одном: неравенство в мире снижается. Это, однако, очень косвенное свидетельство прогресса: в снижении неравенства нам важно то, что оно означает сокращение бедности. Тот тип неравенства, который вызывает столько тревог в последнее время, характерен для развитых стран вроде США и Великобритании. Долговременная динамика неравенства в этих странах показана на рис. 9–3. До недавнего времени оба эти государства следовали по кривой Кузнеца. Неравенство росло после промышленной революции, а позже начало снижаться, сначала постепенно со второй половины XIX века, а затем стремительно в середине XX века. Однако примерно в 1980-х годах оно вдруг устремилось вверх – совсем не по сценарию Кузнеца. Давайте рассмотрим каждый из этих участков по отдельности.

РИС. 9–2. Всемирное неравенство, 1820–2011 Источник: Milanović 2016, fig. 3.1. Левая кривая построена на основе данных о располагаемом доходе на душу населения в международных долларах 1990 года; правая использует международные доллары 2005 года и соединяет полученные для домохозяйств данные о потреблении и располагаемом доходе на душу населения

РИС. 9–3. Неравенство в Великобритании и США, 1688–2013 Источник: Milanović 2016, fig. 2.1, располагаемый доход на душу населения Подъем и спад неравенства в XIX веке отражает расширение экономики, о котором писал Кузнец: все больше людей постепенно оказывались заняты в городских, требующих специальных навыков и, соответственно, более высокооплачиваемых профессиях. Но обвал неравенства в XX веке, который также называют Великим уравниванием, или Великой компрессией, имеет более конкретные причины. Этот обвал наложился на две мировые войны, и это не простое совпадение: крупные войны обычно выравнивают распределение доходов [299]. Войны уничтожают капитал, производящий богатства, снижают стоимость активов кредиторов посредством инфляции и вынуждают богатых мириться с высокими налогами, из которых государство платит жалованье солдатам и работникам военных заводов, увеличивая тем самым спрос на рабочую силу в других секторах экономики. Война – это только одна из катастроф, которые способствуют повышению равенства по логике Игоря и Бориса. Историк Вальтер Шайдель выделяет «четырех всадников уравнивания»: «война с массовой мобилизацией, трансформационная революция, распад государства и летальные пандемии» [300]. Эти четыре всадника не только уничтожают богатство (а при коммунистических революциях и тех, кто им владеет) – они снижают неравенство, еще и убивая большое количество рабочих, отчего повышается заработок тех, кто выжил. Шайдель приходит к выводу: «Всем нам, кто ратует за большее экономическое равенство, необходимо помнить о том, что, за редчайшими исключениями, оно достигалось только путем страданий. Будьте осторожны в своих желаниях» [301]. Предостережение Шайделя было верно почти на всем протяжении человеческой истории. Однако эпоха модерна предложила более безобидный способ снижения неравенства. Как мы уже убедились, рыночная экономика – лучшая в масштабах целой страны программа по борьбе с бедностью. Тем не менее она плохо приспособлена для помощи тем, кто не способен ничего дать взамен: молодым, пожилым, больным, невезучим и всем остальным, чьи навыки и труд недостаточно ценятся, чтобы обеспечить им достойную жизнь. (Иными словами, рыночная экономика поднимает средние показатели, но нас также волнуют дисперсия и диапазон.) По мере того как круг сопереживания в рамках страны начинает охватывать и бедных (в том числе потому, что люди хотят иметь страховку на тот случай, если обеднеют сами), все большая часть общих ресурсов, то есть бюджетных средств, выделяется на облегчение участи бедноты. Эти ресурсы должны откуда-то браться. Их источником может быть налог на прибыль предприятий, или налог с продаж, или фонд национального благосостояния, но в большинстве стран они в основном собираются в виде прогрессивного подоходного налога, который подразумевает, что обеспеченные граждане платят по более высокой ставке, поскольку для них эта потеря не так чувствительна. В конечном итоге мы имеем «перераспределение» доходов, хотя в данном случае это и не совсем точный термин, ведь цель тут – поднять нижний уровень, а не снизить верхний, пускай на практике он и вправду снижается. Те, кто порицает современные капиталистические общества за бездушность по отношению к бедным, скорее всего, не осознают, как мало тратили на облегчение участи бедноты докапиталистические государства прошлого. Дело не только в том, что они располагали меньшими средствами в абсолютных числах; они тратили меньшую долю своего богатства. Куда меньшую долю: с Ренессанса и до начала XX века европейские страны в среднем выделяли на помощь бедным, образование и прочие социальные нужды 1,5 % своего ВВП. Во многих странах во многие периоды денег на это не выделялось вообще [302]. Одна из составляющих прогресса, которую иногда называют революцией равенства, заключается в том, что современные общества тратят значительную часть своего богатства на здравоохранение, образование, пенсии и помощь малоимущим [303]. Рис. 9–4 показывает, что социальные расходы начали резко расти в середине XX века (в США – с 1930-х годов, после провозглашения Рузвельтом Нового курса; в других развитых странах – с появлением государства всеобщего благосостояния после Второй мировой). Сейчас медианное значение социальных расходов западных стран составляет 22 % их ВВП [304].

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно