|

||

|

РљРЅРСвЂР  С–Р В°: Р С’ ІВ Р“ Р” Р• Р– Р— Р В Р’В Р В РЎв„ў Р› Р В РЎС™ Р В РЎСљ Р С› Р В РЎСџ Р В Р’В Р В Р Р‹ Р В РЎС› Р Р€ Р В Р’В¤ Р В РўС’ Р В Р’В¦ Р В Р’В§ Р В Р Рѓ Р В Р’В© Р В Р’В Р В Р’В® Р Р‡

|

||

|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 23

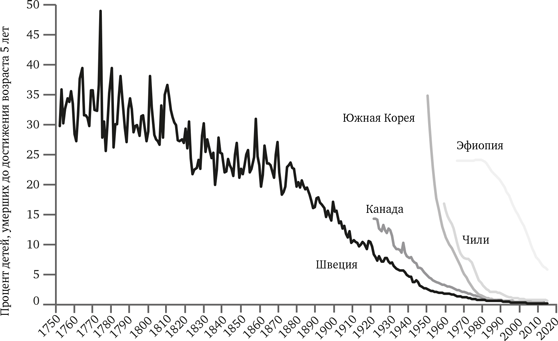

Ожидаемая продолжительность жизни больше всего увеличивается за счет сокращения смертности среди новорожденных и детей – во-первых, из-за хрупкости детского здоровья, а во-вторых, потому, что смерть ребенка снижает средний показатель сильнее, чем смерть 60-летнего. Рис. 5–2 показывает, что происходило с детской смертностью начиная с эпохи Просвещения в пяти странах, которые можно считать более или менее типичными для своих континентов. Взгляните на числа на вертикальной оси: это процент детей, не доживших до возраста 5 лет. Да, в середине XIX века в Швеции, одной из богатейших стран мира, от четверти до трети всех детей умирали до своего пятого дня рождения, а в некоторые годы эта доля приближалась к половине. В истории человечества такие цифры, судя по всему, являются чем-то заурядным: пятая часть детей охотников-собирателей умирала в первый год жизни, а примерно половина – до достижения половой зрелости [134]. Скачки кривой до начала XX века отражают не только случайные колебания данных, но и непредсказуемость тогдашней жизни: внезапный визит старухи с косой мог быть вызван эпидемией, войной или голодом. Трагедии не обходили стороной и вполне зажиточные семьи: Чарльз Дарвин потерял двух детей в младенчестве, а свою любимую дочь Энни в возрасте 10 лет.

РИС. 5–2. Детская смертность, 1751–2013 Источники: Our World in Data, Roser 2016a, на основании данных ООН о детской смертности, http://www.childmortality.org/ и Базы данных по человеческой смертности, http://www.mortality.org/. А затем случилась удивительная вещь. Уровень детской смертности упал в сотню раз, до долей процента в развитых странах, откуда эта тенденция распространилась на весь мир. Дитон писал в 2013 году: «Сегодня в мире нет ни одной страны, где уровень младенческой и детской смертности не был бы ниже, чем в 1950 году» [135]. В Африке к югу от Сахары уровень детской смертности упал от одного из четырех в 1960-х до менее чем одного из десяти в 2015 году, а общемировой показатель снизился с 18 % до 4 % – это все еще слишком много, но эта цифра непременно станет меньше, если сохранится текущий тренд на улучшение качества здравоохранения во всем мире. За этими числами стоят два важнейших факта. Первый – демографический: чем меньше детей умирает, тем меньше детей заводят семейные пары, которым больше не нужно перестраховываться на случай потери всего своего потомства. Поэтому беспокойство, что сокращение детской смертности приведет к «демографическому взрыву» (главная причина экологической паники в 1960-х и 1970-х годах, когда звучали призывы ограничивать медицинскую помощь в развивающихся странах), как показало время, не имеет под собой оснований – дело обстоит как раз противоположным образом [136]. Второй факт – личный. Потеря ребенка – одно из тяжелейших переживаний, какое может выпасть на долю человека. Вообразите себе одну такую трагедию; а теперь попробуйте представить ее еще миллион раз. Это будет четверть тех детей, которые не умерли за один прошлый год, но умерли бы, если бы родились на пятнадцать лет раньше. А теперь повторите это упражнение еще около двухсот раз – по числу лет, когда детская смертность идет на спад. Графики вроде приведенных на рис. 5–2 показывают триумф человеческого процветания, масштаб которого заведомо не поддается осознанию.

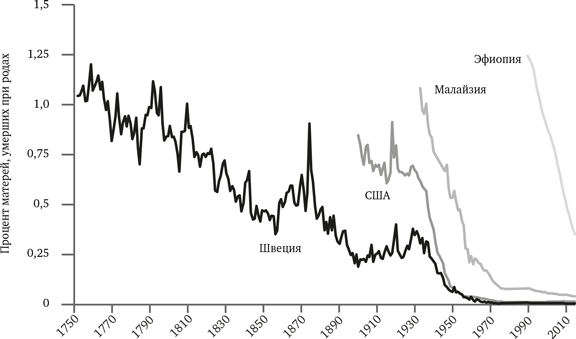

РИС. 5–3. Материнская смертность, 1751-2013 Источник: Our World in Data, Roser 2016p, на основании данных, предоставленных Клаудией Хэнсон с сайта Gapminder, https://www.gapminder.org/data/documentation/gd010/ Так же сложно по достоинству оценить грядущую победу человека над другим примером жестокости природы – над материнской смертностью. Неизменно милосердный Бог Ветхого Завета говорил первой женщине так: «Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей». До недавнего времени примерно 1 % женщин умирал при родах; век назад беременность представляла для американской женщины примерно такую же опасность, как сейчас – рак груди [137]. Рис. 5–3 показывает изменение материнской смертности с 1751 года в четырех странах, типичных для своих регионов. С конца XVIII века уровень такой смертности в Европе снизился в триста раз, с 1,2 % до 0,004 %. Этот спад распространился и на другие части света, в том числе и на самые бедные страны, где уровень материнской смертности снижался еще стремительней, но из-за позднего старта на протяжении более короткого времени. Для всего мира этот показатель, упав за последние 25 лет почти в два раза, теперь равен 0,2 % – примерно как в Швеции в 1941 году [138]. Возможно, вы сейчас задумались, не объясняет ли падение детской смертности абсолютно весь рост ожидаемой продолжительности жизни, показанный на рис. 5–1. Действительно ли мы живем дольше или просто гораздо чаще выживаем в младенческом возрасте? Ведь одно то, что до начала XIX века ожидаемая продолжительность жизни составляла 30 лет, не означает, что все падали замертво в свой тридцатый день рождения. Большое количество детских смертей тянуло статистику вниз, перекрывая вклад тех, кто умирал от старости, – но ведь пожилые люди есть в любом обществе. По Библии, «дней лет наших – семьдесят лет», и столько же было Сократу в 399 году до н. э., когда он принял смерть – не от естественных причин, но выпив чашу цикуты. В большинстве племен охотников-собирателей есть достаточно стариков за семьдесят и даже за восемьдесят. При рождении женщина племени хадза имеет ожидаемую продолжительность жизни в 32,5 года, но, дожив до сорока пяти, она может рассчитывать еще на 21 год [139]. Так действительно ли те из нас, кто пережил испытания младенчества и детства, живут дольше, чем те, кому удавалось то же самое в предшествующие эпохи? Да, гораздо дольше. Рис. 5–4 показывает ожидаемую продолжительность жизни британца при рождении и в разных возрастах от 1 года до 70 лет на протяжении последних трех веков.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно