|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 21

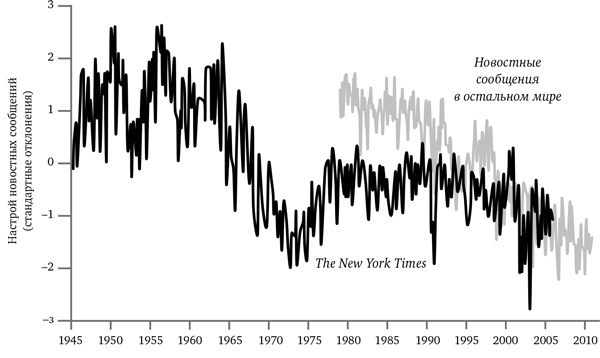

Однако исключительно негативное видение само может повлечь за собой непредвиденные последствия, и журналисты замечают их все чаще. После выборов президента США в 2016 году авторы The New York Times Дэвид Борнстейн и Тина Розенберг размышляли о роли средств массовой информации в шокирующих итогах голосования: Трамп оказался тем, кто выиграл от убеждения – практически повсеместного в американской журналистике, – что «серьезные новости» сводятся к формуле «что у нас не так»… Десятилетиями упорная сосредоточенность журналистов на проблемах и как будто бы неизлечимых болячках готовила почву для того, чтобы посеянные Трампом зерна недовольства и уныния пустили корни… Среди прочего это привело к тому, что многие американцы больше не могут себе представить поступательные изменения системы, не ценят их и даже не верят в них, что ведет к росту привлекательности революционных, радикальных решений [125]. Борнстейн и Розенберг не возлагают ответственность на тех, кого принято винить в подобном случаях (кабельное телевидение, социальные сети, комиков из вечерних шоу), но вместо этого обнаруживают истоки явления во временах Вьетнамской войны и Уотергейтского скандала, когда произошел переход от восхваления лидеров к ограничению их власти, а дальше – уже ненароком – к повальному скептицизму, в рамках которого любой аспект общественной жизни Америки воспринимается как идеальная мишень для агрессивной критики. Если корни прогрессофобии таятся в человеческой природе, не является ли само предположение, что она растет, примером искажения, вызванного эвристикой доступности? Предвосхищая методы, которыми я буду пользоваться в этой книге, давайте взглянем на объективные показатели. Специалист по обработке данных Калев Леетару применил методику, называемую анализом настроений, к каждой статье, напечатанной в газете The New York Times с 1945 по 2005 год, а также к архиву переводных статей и передач из 130 стран за 1979–2010 годы. Анализ настроений оценивает эмоциональный настрой текста при помощи подсчета слов и фраз с положительной и отрицательной окраской, например «хороший», «приятный», «ужасный» и «чудовищный». Результаты показаны на рис. 4–1. Если не обращать внимания на скачки и колебания, которые отражают сиюминутные кризисы, мы увидим, что новости и вправду со временем стали более негативными. The New York Times стабильно погружалась во мрак с начала 1960-х до начала 1970-х, затем немного (но только немного) воспряла духом в 1980-е и 1990-е, а потом провалилась еще глубже в негативные настроения в первом десятилетии нового века. Новостные издания в остальном мире также постепенно теряли оптимизм с конца 1970-х и до наших дней. Но действительно ли мир все эти десятилетия катился под откос? Не забывайте про рис. 4–1, пока мы будем изучать состояние человечества в следующих главах.

РИС. 4–1. Эмоциональный настрой новостей, 1945–2010 Источник: Leetaru 2011 ~ Что такое прогресс? Вам может показаться, что этот вопрос настолько субъективен и специфичен для каждой культуры, что ответ на него дать невозможно. На самом деле это как раз один из относительно легких вопросов. Большинство людей сходятся во мнении, что жизнь лучше смерти. Здоровье лучше болезни. Полный желудок лучше голода. Изобилие лучше нищеты. Мир лучше войны. Безопасность лучше жизни под угрозой. Свобода лучше тирании. Равные права лучше нетерпимости и дискриминации. Грамотность лучше безграмотности. Знание лучше невежества. Интеллектуальное развитие лучше ограниченности. Счастье лучше несчастья. Возможность получать удовольствие от общения со своей семьей и друзьями, от культуры и природы лучше тяжелого и монотонного труда. Все эти вещи можно измерить. И если со временем их стало больше, значит, произошел прогресс. Очевидно, не все согласны с приведенным выше списком. Это откровенно гуманистические ценности, и тут не учтены религиозные, романтические и аристократические моральные критерии вроде спасения души, благодати, святости, героизма, чести, славы и аутентичности. Но почти все согласятся, что это то, с чего необходимо начать. Легко превозносить вечные ценности в отрыве от реальности, но большинство людей поставит на первое место жизнь, здоровье, безопасность, грамотность, сытость и удовольствие по той очевидной причине, что наличие этих благ необходимо для всего остального. Если вы читаете эти слова, вы не мертвы, не голодаете, не нищенствуете, не живете в вечном страхе, не находитесь в рабстве и не безграмотны, а это значит, что вы не имеете права смотреть на эти ценности свысока или утверждать, что другие люди не заслуживают того же самого. В действительности мир вполне единодушен в этом вопросе. В 2000 году все 189 членов ООН и еще пара дюжин международных организаций согласовали восемь Целей развития тысячелетия на 2015 год, которые полностью соответствуют приведенному мной перечню [126]. И вот вам первая сенсация: мир достиг выдающегося прогресса в каждом отдельном показателе человеческого благополучия. А вот вторая: почти никто об этом не знает. Информация о человеческом прогрессе, хотя ее не встретишь в основных СМИ и на главных интеллектуальных форумах планеты, достаточно доступна. Эти данные не похоронены в сухих докладах, но представлены на великолепных веб-сайтах, в частности на Our World in Data Макса Роузера, Human Progress Мариана Тупи и Gapminder Ханса Рослинга. (Как показало выступление Рослинга на конференции TED в 2007 году, чтобы привлечь к этим цифрам внимание мира, недостаточно даже проглотить шпагу.) О прогрессе написано – в том числе нобелевскими лауреатами – множество замечательных книг, и свое послание они гордо несут уже в названиях: «Прогресс» (Progress), «Парадокс прогресса» (The Progress Paradox), «Бесконечный прогресс» (Infinite Progress), «Неисчерпаемый ресурс» (The Infinite Resource), «Рациональный оптимист» (The Rational Optimist), «В защиту рационального оптимизма» (The Case for Rational Optimism), «Утопия для реалистов» (Utopia for Realists), «Массовое процветание» (Mass Flourishing), «Изобилие» (Abundance), «Улучшающееся состояние мира» (The Improving State of the World), «Все к лучшему» (Getting Better), «Конец конца света» (The End of Doom), «Моральная дуга» (The Moral Arc), «Движение по нарастающей» (The Big Ratchet), «Великий побег» (The Great Escape), «Великий рывок» (The Great Surge) и «Великая конвергенция» (The Great Convergence) [127]. (Ни одна из них не удостоилась крупной литературной премии, но в эти же годы Пулитцеровскую премию за нехудожественное произведение дали четырем книгам о геноциде, трем о терроризме, двум о раке, двум о расизме и одной о массовом вымирании видов.) Для тех, кому нравятся факты, собранные в нумерованные списки, за последние годы вышли, скажем, такие публикации: «5 отличных новостей, о которых никто не говорит», «5 причин, почему 2013-й был лучшим годом в истории человечества», «7 причин, почему мир кажется хуже, чем он есть на самом деле», «26 графиков и карт, которые доказывают, что мир становится гораздо, гораздо лучше», «40 показателей того, что мир становится лучше» и моя любимая – «50 причин, почему мы живем в лучший период мировой истории». Давайте взглянем на некоторые из этих причин.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно