|

||

|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 148

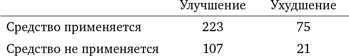

Данные подразумевают, что мазь приносит больше вреда, чем пользы: ухудшалось состояние примерно каждого четвертого пациента, получавшего лечение, и каждого шестого, его не получавшего. (Для половины респондентов ряды в таблице были переставлены, как если бы мазь работала.) Респонденты, которые были не сильны в математике, соблазнялись большим абсолютным числом пациентов, которые выздоровели, получая лечение (223 против 107), и выбирали неверный ответ. Математически грамотные участники обращали внимание на разницу двух пропорций (3:1 против 5:1) и отвечали правильно. Но в этом случае подкованные в математике испытуемые, конечно, не были предубеждены против этой мази или в ее пользу: каким бы ни был правильный ответ, они его находили. Кстати говоря, опровергая мрачные подозрения либеральных демократов и консервативных республиканцев об умственных способностях друг друга, надо заметить, что ни одна из фракций не справилась с заданием значительно лучше другой. Но все изменилось, когда в качестве средства вместо скучной мази исследователи предлагали меру, вызывающую бурные эмоции (закон, запрещающий ношение оружия в публичном месте), а проблемой оказывалась не сыпь, а уровень преступности. Теперь математически грамотные респонденты делились согласно своим политическим взглядам. Когда данные предполагали, что ограничительная мера сокращает число преступлений, все разбирающиеся в математике либералы это замечали, а вот большинство математически грамотных консерваторов – нет: они справлялись с заданием чуть лучше консерваторов, слабых в точных науках, но все равно ошибались чаще, чем давали правильный ответ. Когда же цифры показывали, что запрет способствует росту числа преступлений, абсолютное большинство образованных консерваторов это замечали, а образованные либералы справлялись не лучше своих малограмотных единомышленников. Таким образом, наш рептильный мозг не виноват в человеческой иррациональности: именно высокообразованных людей в наибольшей мере ослепляли их политические пристрастия. Два других журнала опубликовали заметки об этом исследовании под красноречивыми заголовками: «Наука подтверждает: политика разрушает нашу способность считать» и «Как политика превращает нас в идиотов» [1065]. Да и сами ученые не застрахованы от таких ошибок. Они часто спотыкаются о собственные предубеждения, пытаясь доказать, как предубеждены их политические оппоненты, – искажение, которое можно назвать предубежденностью о предубежденности (в Евангелии от Матфея сказано: «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?») [1066]. Недавно три социолога (представители преимущественно либеральной по убеждениям профессии) опубликовали статью, в которой попытались доказать, что консерваторы враждебнее и агрессивнее либералов. Ученым пришлось отозвать свою публикацию, когда они обнаружили, что неверно интерпретировали собственные данные: на самом деле враждебнее и агрессивнее оказались именно либералы [1067]. Во многих исследованиях, авторы которых хотели доказать, что консерваторам свойственна большая негибкость и предвзятость, нежели либералам, результаты тестов, как выяснялось, были специально отобраны, чтобы подтверждать нужный вывод [1068]. Консерваторы действительно сильнее предубеждены против афроамериканцев, но либералы, как оказалось, сильнее предубеждены против верующих христиан. Консерваторы действительно чаще заведомо одобряли проведение в школах христианских служб, зато либералы чаще были готовы разрешить молиться в школах мусульманам. Ошибкой было бы думать, что предубежденность о предубежденности характерна только для левых: это было бы предубежденностью о предубежденности о предубежденности. В 2010 году экономисты-либертарианцы Дэниел Кляйн и Зелька Бутурович опубликовали исследование, целью которого было показать, что левые либералы экономически безграмотны. В доказательство приводились их неверные ответы на вопросы из вводного курса экономики [1069]: Ограничения в сфере строительства жилья снижают его доступность. (Верно.) Обязательное лицензирование услуг повышает их стоимость. (Верно.) Компания с самой большой доле на рынке – монополия. (Неверно.) Регулирование арендной платы приводит к дефициту жилья. (Верно.) (Был там и пункт: «В целом уровень жизни сегодня выше, чем тридцать лет назад», что чистая правда. Подтверждая сделанное мной в главе 4 наблюдение, что прогрессисты ненавидят прогресс, 61 % прогрессистов и 52 % либералов с этим утверждением не согласились.) Консерваторы и либертарианцы ликовали, а правая газета The Wall Street Journal сообщила об этом исследовании под заголовком «А вы умнее пятиклассника?», подразумевая, что левые – нет. Но критики заметили, что предложенные вопросы бросают вызов только левым установкам. Тогда Кляйн и Бутурович провели новое исследование, использовав столь же элементарные вопросы, на этот раз отобранные, чтобы нервировать консерваторов [1070]: Когда два человека заключают добровольную сделку, оба обязательно получают выгоду. (Неверно.) Ограничение права на аборт приведет к росту числа подпольных абортов. (Верно.) Легализация наркотиков обогатит и усилит уличные банды и организованную преступность. (Неверно.) Теперь дурацкий колпак достался правым. Кляйн, к его чести, признал свою атаку на левый фланг ошибкой в статье под названием «Я ошибался. Вы тоже». В ней он писал: Больше 30 % моих единомышленников-либертарианцев (и свыше 40 % консерваторов) не согласились с утверждением «Один доллар значит для бедняка больше, чем для богатого человека» – да ладно вам, друзья! – против 4 % среди прогрессистов… Сопоставление ответов опрошенных на все 17 вопросов показало, что ни одна из групп не глупее другой. Сталкиваясь с весомым посягательством на свои убеждения, они показали себя примерно одинаково бестолковыми [1071].

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно