|

||

|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 112

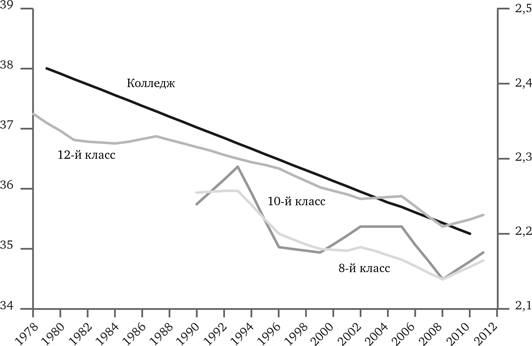

Но это совершенно не объясняет, почему люди должны страдать от одиночества. Кажется, что из всех мировых проблем легче всего решить именно проблему социального разобщения: просто пригласи знакомого поболтать в кофейню по соседству или собери друзей вокруг обеденного стола. Почему люди не замечают этих возможностей? Может, они, а особенно вечно обвиняемое во всех грехах молодое поколение, стали настолько зависимы от цифрового героина, что отказываются от человеческих связей и приговаривают себя к неоправданному и, возможно, смертельному одиночеству? Неужели один социальный критик был прав, сказав: «Мы влюбились в машины и сами превращаемся в машины»? Действительно ли, говоря словами другого критика, интернет создал «атомизированный мир, лишенный человеческих чувств и связей»? [799] Любому, кто верит в то, что существует неизменная природа человека, это покажется маловероятным, и данные подтверждают, что это не так: никакой эпидемии одиночества не существует. В книге «Все еще вместе» (Still Connected, 2011) социолог Клод Фишер анализирует результаты соцопросов, в ходе которых на протяжении сорока лет людям задавали вопросы об их социальных взаимодействиях. Он пишет: Сильнее всего в этих данных поражает, насколько неизменными оставались семейные и дружеские связи американцев между 1970 и 2000 годами. Мы редко видим превышающую несколько процентных пунктов в ту или иную сторону разницу, которую можно счесть описывающей стойкое изменение поведения с долгосрочными последствиями. Да, американцы реже принимают дома гостей и чаще пользуются телефоном или электронной почтой, но в фундаментальных аспектах они почти не изменились [800]. Люди перераспределили свое время, потому что семьи стали меньше, многие вообще живут одни, а доля работающих женщин растет; но, несмотря на это, американцы не начали проводить меньше времени в кругу семьи, у них в среднем столько же друзей, и встречаются они с ними так же часто; судя по их ответам, они ощущают такую же эмоциональную поддержку и настолько же удовлетворены количеством и качеством дружеских связей, как и их соотечественники во времена президента Форда и сериала «Счастливые дни». Пользователи интернета и соцсетей чаще контактируют с друзьями (хотя лицом к лицу встречаются несколько реже) и ощущают, что такие электронные связи обогащают их отношения. Фишер приходит к выводу, что человеческая природа не сдает позиций: «Люди пытаются приспособиться к меняющимся обстоятельствам, чтобы защитить то, что для них важнее всего, в том числе объем и качество их личных отношений: время, проводимое с детьми, общение с родными, некоторые вещи, которые обеспечивают им моральную поддержку» [801]. А как обстоит дело с субъективным ощущением одиночества? Опросы всех слоев населения редки: данные, которые удалось найти Фишеру, говорят о том, что «американцы так же или, возможно, несколько более одиноки, чем раньше», в основном из-за того, что больше людей решают не связывать себя узами брака [802]. Но опросы студентов, этих вечных респондентов поневоле, доступны в изобилии: десятилетиями они сообщали, согласны ли с утверждениями вроде «я несчастен, так как многие вещи делаю в одиночестве» и «мне не с кем поговорить». Выявленные тенденции суммированы в заголовке опубликованной в 2015 году статьи «Одиночество со временем сокращается» (Declining Loneliness over Time) и представлены на рис. 18–2. Так как этих студентов не продолжали опрашивать после окончания учебы, мы не знаем, чувствовали ли они себя менее одинокими благодаря эффекту периода (молодым людям со временем все проще удовлетворять свои социальные нужды) или же эффекту когорты (каждое новое поколение лучше вписано в общество и останется таким и в будущем). Но мы точно знаем, что молодые американцы не страдают от «токсичного уровня пустоты, бесцельности и отчуждения».

РИС. 18–2. Одиночество среди американских учащихся, 1978–2011 Источник: Clark, Loxton, & Tobin 2015. Студенты колледжей (левая ось): пересмотренная шкала одиночества UCLA Loneliness Scale, суммарная тенденция многих выборок. Учащиеся старшей школы (правая ось): средний рейтинг по шести показателям одиночества опроса «Наблюдая за будущим» (Monitoring the Future), среднее за три года. Каждая из двух осей охватывает половину стандартного отклонения, так что наклон кривых для колледжа и старшей школы сравним, но их относительная высота – нет Наряду с «современными детьми», излюбленный объект культурного пессимизма – технологии. В 2015 году социолог Кит Хэмптон с соавторами представили доклад о психологическом воздействии социальных сетей, который начинался так: Поколения критиков беспокоились о влиянии технологий на уровень стресса. Поезда и промышленное оборудование считались грохочущими, доводящими людей до исступления помехами деревенской идиллии. Телефоны мешали домашнему отдыху. Наручные и настенные часы усугубляли расчеловечивающее давление времени на фабричных рабочих, напоминая им о производительности труда. Радио- и телевещание строилось вокруг рекламы, породившей современную культуру потребления и обострившей тревогу людей по поводу своего статуса [803]. Разумеется, такие критики просто не могли обойти вниманием социальные сети. Но соцсети нельзя ни превозносить, ни ругать за изменения уровня одиночества среди американских учащихся, показанные на рис. 18–2: снижение фиксировалось с 1977 до 2009 года, а фейсбук стал бешено популярен только в 2006-м. Кроме того, согласно новым опросам, взрослые тоже не погружаются в изоляцию из-за соцсетей. Наоборот, близких друзей у их пользователей больше, они больше доверяют людям, ощущают большую поддержку и больше интересуются политикой [804]. Наконец, несмотря на все кривотолки, будто соцсети ввергают людей в состояние истерического соперничества с цифровыми псевдодрузьями, которые с безумной частотой предаются изысканным удовольствиям, уровень стресса у пользователей соцсетей не выше, чем у тех, кто там не зарегистрирован [805]. Больше того, женщины-пользователи даже меньше страдают от стресса, с одним показательным исключением: они расстраиваются, когда узнают, что кто-то небезразличный им заболел, потерял близкого человека или еще как-то пострадал. Пользователи соцсетей слишком сильно, а не слишком слабо беспокоятся о других; они сопереживают им в их трудностях, а не завидуют их успехам.

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно