|

||

|

РљРЅРСвЂР  С–Р В°: Р С’ ІВ Р“ Р” Р• Р– Р— Р В Р’В Р В РЎв„ў Р› Р В РЎС™ Р В РЎСљ Р С› Р В РЎСџ Р В Р’В Р В Р Р‹ Р В РЎС› Р Р€ Р В Р’В¤ Р В РўС’ Р В Р’В¦ Р В Р’В§ Р В Р Рѓ Р В Р’В© Р В Р’В Р В Р’В® Р Р‡

|

||

|

|

Онлайн книга - Просвещение продолжается. В защиту разума, науки, гуманизма и прогресса | Автор книги - Стивен Пинкер

Cтраница 100

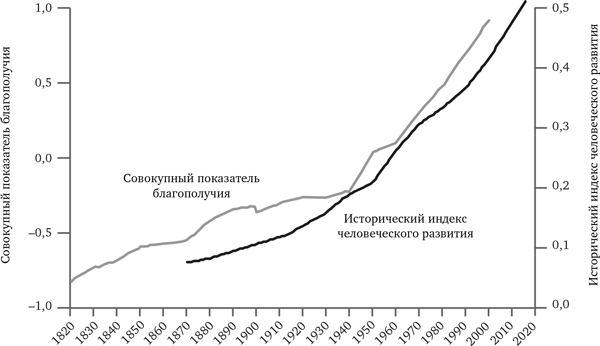

Интеллект приносит нам много хорошего и к тому же растет; можем ли мы в таком случае зафиксировать какие-то конкретные результаты повышения среднего уровня интеллекта? Некоторые скептики (в том числе поначалу и сам Флинн) сомневались, что XX век действительно породил больше блестящих идей, чем эпохи Юма, Гёте и Дарвина [711]. С другой стороны, у гениев прошлого было преимущество: перед ними лежала неисследованная целина. Когда кто-нибудь уже открыл разницу между аналитическим и синтетическим суждением или теорию естественного отбора, второй раз этих открытий не совершить. Сегодня интеллектуальный ландшафт исхожен вдоль и поперек, и гению-одиночке сложнее выделиться на фоне толпы сверхобразованных и непрерывно обменивающихся идеями мыслителей, наносящих на карту знаний любую малейшую деталь. И тем не менее по определенным признакам население мира становится сообразительнее: об этом, к примеру, свидетельствует все большая молодость выдающихся шахматистов и игроков в бридж. Фантастическая скорость научно-технического прогресса последних пятидесяти лет тоже не вызывает никаких сомнений. Отчетливее всего по всему миру заметно, как значительно укрепилась одна из сторон абстрактного мышления, а именно навык владения цифровыми технологиями. Для киберпространства характерна максимальная степень абстрактности: цели там достигаются не физическим перемещением материи, но манипуляциями с неосязаемыми символами и закономерностями. Когда в 1970-е годы люди впервые столкнулись с цифровыми интерфейсами, скажем с видеомагнитофонами и билетными терминалами в новых системах метро, они были совершенно сбиты с толку. В 1980-е были популярны шутки о владельцах видеомагнитофонов, на табло которых постоянно мигают цифры «12:00»: установить время оказывалось для многих непосильной задачей. Но представители поколения Икс и миллениалы чувствуют себя в цифровой реальности как рыбы в воде. (На одной современной карикатуре взрослый мужчина говорит мальчику: «Сынок, мы с матерью купили программу, чтобы контролировать, что ты смотришь в интернете. Эмм… Не мог бы ты помочь нам ее установить?») Развивающиеся страны тоже успешно вписались в эту реальность, часто опережая Запад в процессе освоения смартфонов и устанавливаемых на них приложений вроде мобильных банков, образовательных интернет-курсов и инструментов мгновенного отслеживания ситуации на фондовых рынках [712]. Можно ли с помощью эффекта Флинна объяснить прирост и других показателей благополучия, которые мы обсуждаем? Анализ, проведенный экономистом Риком Хафером, предполагает положительный ответ на этот вопрос. Сохраняя на постоянном уровне все переменные, которые обычно вносят неразбериху, – образование, валовой внутренний продукт, бюджетные расходы, даже конфессиональный состав населения и колониальную историю страны, Хафер обнаружил, что динамика среднего коэффициента IQ позволяет предсказать последующий рост ВВП на душу населения, а заодно и неэкономических показателей благополучия вроде продолжительности жизни и количества свободного времени. Он утверждает, что с увеличением среднего коэффициента IQ на 11 баллов развитие страны ускоряется настолько, что она может удвоить свое благополучие всего за 19 лет вместо 27. Стратегии, подстегивающие эффект Флинна, а именно инвестиции в качество здравоохранения, питания и образования, в перспективе способны сделать страну богаче и счастливее, а также обеспечить ей более эффективное управление [713]. ~ Что хорошо для человечества, не всегда хорошо для общественных наук, и мы, возможно, никогда не сможем окончательно распутать клубок корреляций, связывающих различные показатели благополучия, чтобы с уверенностью назвать причинно-следственные связи между ними. Но давайте на минуту перестанем переживать, как трудно расплести все эти ниточки, и обратим внимание на их общее направление. Сам факт, что огромное число самых разных показателей благополучия коррелируют во всех странах на протяжении десятилетий, предполагает, что за ними может скрываться некое целостное явление – то, что статистики называют общим фактором, основным компонентом, а также скрытой, или латентной, переменной [714]. И мы даже знаем, что это за явление: прогресс. Никому пока не удалось замерить вектор прогресса, лежащий в основе всех аспектов процветания человека, но Программа развития ООН, вдохновившись работами экономистов Махбуба Уль-Хака и Амартии Сена, предложила вычислять индекс человеческого развития (Human Development Index), объединяющий три основных показателя благополучия: ожидаемую продолжительность жизни, ВВП на душу населения и уровень образования (то есть здоровье, богатство и мудрость) [715]. Поскольку сейчас мы завершаем рассмотрение этой триады, самое время сделать паузу и обозреть историческую динамику количественно измеримого прогресса в целом, а потом уже перейти к следующим двум главам, где мы обратимся к его скорее качественным аспектам. Двое экономистов разработали собственные варианты индекса человеческого развития, значения которых можно вычислять задним числом начиная с XIX века. Каждый из них различными способами объединяет показатели продолжительности жизни, дохода и образования. Созданный Леандро Прадосом де ла Эскосурой исторический индекс человеческого развития охватывает период с 1879 года, основан на геометрическом, а не арифметическом среднем этих трех показателей (так что выбивающееся значение одного из них не поглощает остальные два) и преобразовывает данные о продолжительность жизни и уровне образования, чтобы компенсировать убывание прироста при их приближении к верхнему пределу. Ауке Рейпма из организации OECD Clio Infra (данные, собранные его проектом «Какой была жизнь?», фигурировали на нескольких рисунках в этой книге) подсчитал совокупный показатель благополучия вплоть до 1820-х годов; кроме трех основных переменных он учитывает показатели среднего человеческого роста (косвенный индикатор здоровья), демократии, убийств, имущественного неравенства и биоразнообразия. (Последние два – единственные, которые в последние двести лет не демонстрируют стабильного прироста.) Оценки, выставленные нашему миру в этих двух табелях успеваемости, можно увидеть на рис. 16–6.

РИС. 16–6. Благополучие в мире, 1820–2007

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно