|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии | Автор книги - Анна Пожидаева

Cтраница 70

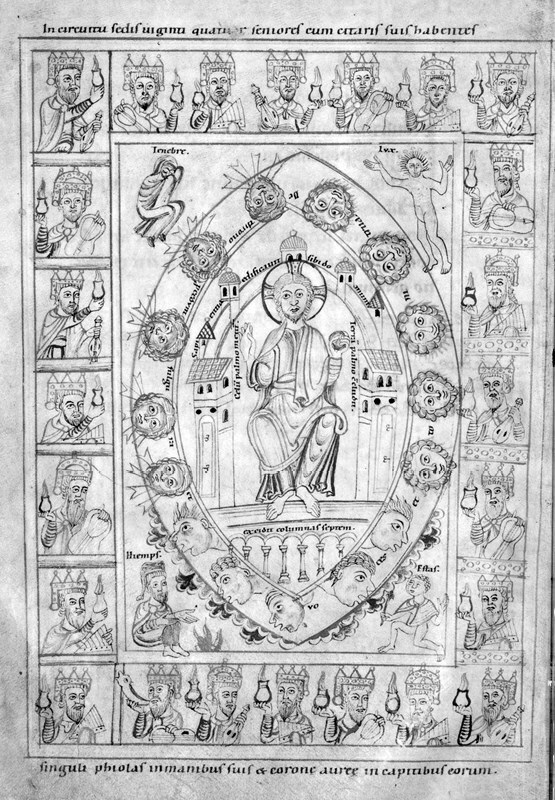

Вернемся к вопросу, на который мы пытаемся ответить. Каким образом молитвенно предстоящие ангелы появились в первых сценах фронтисписов атлантовских Библий? Почему их позы не совпадают с позами ангелов в Салернском антепендии и берлинской пластине? Предстоящие Сотворению Адама ангелы-оранты Турских Библий, присутствующие в двух из четырех рукописей этой группы, — одно из доказательств возможности варьирования периферийной детали иконографии уже к середине IX века и собирания их из разных источников. Приводя апокрифическую «Жизнь Адама и Евы» в качестве источника информации о предстоящих Адаму ангелах, Кесслер [570] ограничивается общей констатацией иконографической связи миниатюр Турских Библий с коттоновской традицией. Попробуем сформулировать гипотезу о механизме миграции мотива, привлекая для этого недавно найденный памятник, еще не нашедший своего места в иконографической генеалогии Сотворения мира. Описанные нами выше лангобардские фрески Крипты Грехопадения близ Матеры включают частично сохранившийся цикл Творения, который открывается сценой Сотворения Света (илл. 34, с. 202). Творец «коттоновского типа» (безбородый стоящий персонаж с крестчатым нимбом) простирает руку с благословляющим жестом в сторону персонажа, которого Р. Капрара впервые описал как «молодую женщину […] взывающую к Богу с воздетыми руками и открытыми ладонями» [571]. Сомневаться в том, что это персонификация Света, не приходится — об этом свидетельствует надпись Ubi Dominus dixit fiat lux (где Господь сказал «Да будет свет»). Сравнивая эту композицию с единственной доселе известной репликой этой сцены в коттоновской традиции (напомним, отсутствовавшей в самом раннехристианском протографе) — мозаиками Сан-Марко, — мы можем сразу констатировать, что при общем очевидном сходстве композиции здесь отсутствуют казавшиеся столь важными и незаменимыми в римско-монтекассинском кругу медальоны. В роли Света выступает здесь фигура с воздетыми руками, явно иконографически восходящая к ангелу-оранту Первого дня, известному нам по мозаике Сан-Марко (см. илл. 35а, с. 204, подробнее об этом см. раздел «Процессы трансформаций внутри сцены Сотворения мира короткого цикла „римского типа“») [572]. Нам понадобилось бы еще несколько промежуточных звеньев, чтобы показать, как именно полуфигура с воздетыми руками из Первого дня превратилась в ангела-оранта дня Шестого. Родство с каролингской миниатюрой, впрочем, доказывается еще целым рядом иконографических деталей [573]. Итак, мы можем предположить, что прямым или кружным путем, через интеграцию деталей непосредственно коттоновской или каролингской традиций ангел-орант пришел в миниатюры римских атлантовских Библий, заменив персонификации Света и Тьмы или встав рядом с ними. Мы можем привести еще два примера, доказывающих взаимозаменяемость поклоняющихся ангелов Первого дня и светил Четвертого дня в монтекассинском круге. В сцене Сотворения светил Салернского антепендия (илл. 26, с. 175) полуфигуры Солнца и Луны, заключенные в звездный медальон, поклоняются Творцу подобно ангелам — сынам Света. Здесь налицо использование «модуля» движения — жест поклонения переходит на светила. Важно отметить, что описанная формула, известная нам по Библии Пантеона (ангелы с молитвенными жестами + диски Солнца и Луны) точно повторяется на аверсе берлинской пластины из Монтекассино, в сцене Распятия. Мы можем заключить, что ко второй половине XI века эта часть композиции уже достаточно устойчива, чтобы переноситься неделимой в совершенно чужеродную сцену. Солнце и Луна, обязательные в композиции Распятия, «увлекают» за собой и ангелов. Фланкирующая часть композиции становится универсальной и выходит за рамки изначального сюжета. Дальнейшая судьба Света-оранта весьма примечательна. В заальпийских памятниках середины — второй половины XII века, в комплексных схемах, давно утративших композиционное родство с раннехристианскими циклами, крылатый или бескрылый орант-полуфигура продолжает появляться в Первом, Шестом и Седьмом днях Творения. Так, в концентрической схеме Евангелия Генриха Льва (96, Сотворение мира. Евангелие Генриха Льва. Вольфентбюттель, Библиотека герцога Августа, Cod. Guelf. 105 Noviss. 2, f. 172r, ок. 1175 г.) крылатый ангел фигурирует в качестве Первого дня Творения, сопровождаемый надписью о сотворении Света и ангелов [574]. В этой же композиции представлена полуфигура Адама-оранта в Шестом дне Творения. В полностраничном инициале In, открывающем список «Иудейских древностей» Иосифа Флавия (1155–1180 гг.; Paris, Bibliothèque Nationale, MS Lat. 5047, f. 2r; илл. 49, с. 290), в виде оранта изображен уже благословенный Седьмой день [575]. Встречаются случаи, когда Свет-орант фигурирует и вне цикла Творения; так, в Штутгартской книге капитула (Штутгарт, Городская библиотека, Brev. 128, f. 9v, 1101 г.; илл. 53) Свет и Тьма фланкируют фигуру Сидящего на престоле, окруженного 24 старцами. Свет здесь представлен обнаженным, в позе оранта и с солнечным нимбом вокруг головы, явно указывающим на его смешение с персонификацией Солнца [576].

53. Апокалиптическое видение. Книга капитула. (Штутгарт, Вюртембергская библиотека, Brev. 128, f. 9v), 1101 г.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно