|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии | Автор книги - Анна Пожидаева

Cтраница 51

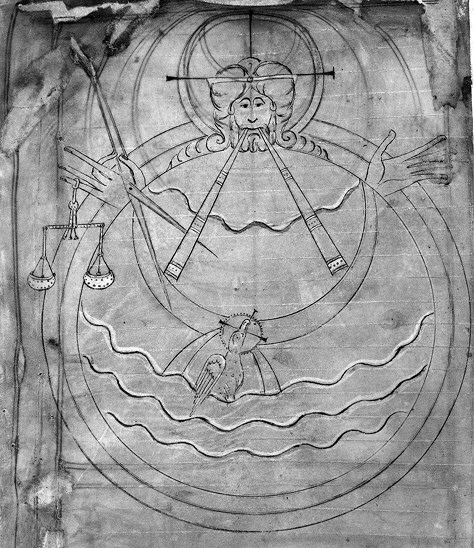

47а. Сотворение мира. Коттонова Псалтирь. (Британская библиотека, Cotton Tiberius CVI, f. 7v), ок. 1050 г.

47б. Сотворение мира. (Британская библиотека, Royal I. E. VII, f. 1v), 1-я пол. XI в. Обратим внимание читателя на то, что Творец изображается в приведенных Хейманн и Вормальдом памятниках тремя способами: с распростертыми руками, в которых появляются инструменты зодчего, с согнутой у груди рукой, а также в виде Десницы, держащей те же инструменты. Итак, композиция с Творцом позади медальона традиционно связывается с миниатюрой Смирнского Октатевха и его раннего прототипа и могла повлиять на островную иконографию уже не позже начала VII века [425], например, через кодексы, привезенные римскими посланниками Григория Великого. Очевидна, однако, разница в изображении жестов Творца: в Смирнском Октатевхе Он держит медальон, в английских памятниках — простирает руки в стороны. А. Хейманн связывает изменение жеста Творца с влиянием староанглийского энциклопедического компендия — «Мануала» Берсферта 1011 года, где в комментарии на Прем 11:21 автор неоднократно использует староанглийское слово ymbclyppan, «обнимать»: «Троица и неразделимая Единица проникает все вещи Своим божественным величием и, проникая, обнимает их и, обнимая, наполняет…» [426] Гипотеза заманчива, однако, как указывает автор, первые изображения Творца, обнимающего землю, восходят к ирландским источникам рубежа VIII–IX веков — фрагменту оклада из Трондхейма и Келлскому Евангелию [427]. Нам представляется возможным сделать предположение о возможности участия в формировании этой схемы и Творца из «римского типа» (не будем забывать, что ранние римские памятники имели шансы попасть на Британские острова уже с римской миссией на рубеже VI–VII веков) [428]. Композиционное происхождение этой схемы наводит на мысли о «составном характере» и о влиянии на позу Творца «римского типа» хотя бы потому, что в самом раннем из памятников миниатюры — кодексе Эадуи — инструменты представлены изолированно, в Деснице, в то время как полуфигура Творца с разведенными руками показана без инструментов на соседнем листе (f. 9v, 10r). Таким образом, лишь инструменты могут быть представлены как новый, специфически английский элемент, интегрированный сразу в две композиционные схемы — Десницу и полуфигуру Творца с распростертыми руками. Оба эти типа встречаются во фресках Сан-Паоло-фуори-ле-Мура. В пользу нашей гипотезы свидетельствовало бы и длительное сохранение на островах специфически «римского» жеста Творца — распростертых рук, а не благословляющего жеста и кодекса в левой руке, почти повсеместно заменившего первый вариант в итальянских гигантских Библиях (в английских памятниках благословляющий жест, присутствующий в композициях XI века, заменяется изображением руки, держащей инструменты, — например, в Библии XI века из Британской библиотеки и Annales Colbanensis, см. выше). Об этом первоначальном родстве ярко свидетельствует и первый лист копии Утрехтской Псалтири — так называемой Большой Кентерберийской Псалтири 1176–1200 годов (114 Париж, Национальная библиотека, MS lat. 8846, f. 1r): в сценах Шестоднева явно «римский тип» благословляющего в полусфере соседствует с Творцом в медальоне, держащим в руках инструменты artifex’a. Появившиеся в английских памятниках инструменты Творца — измерительный циркуль и весы — традиционно связываются с цитатой из пророка Исайи (Ис 40:12), фигурирующей в комментариях на Шестоднев Амвросия Медиоланского и Храбана Мавра [429]: quis mensus in pugillo aquas et caelo palmas ponderavit, qui adpendit tribus digitis molem terrae et libravit in pondere montes et colles in statera («Кто исчерпал воды горстью Cвоею, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?»). В. Кан приводит другую цитату из пророчества Исайи (Ис 40:21–22): «Разве не знаете? Разве вы не слышали? разве вам не говорено было от начала? разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть Тот, Который восседает над кругом земли [430] […] Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья» [431]. Происхождение инструментов А. Хейманн связывает с цитатой из книги Премудрости (Прем 11:21): «Ты все расположил мерою, числом и весом». Зальтен, опираясь на текст св. Августина [432], связывает эти инструменты с тремя основными составляющими: весом (весы), мерой (измерительный циркуль) и числом (два рога) — и возводит эти три элемента к платоновскому «Тимею». А. Хейманн говорит о двойной функции изображения рогов, исходящих из уст Творца (илл. 47а, 47б, с. 257–258). Они, по мнению исследовательницы, могут входить в изображение Троицы: голова Творца — Первое лицо, два рога — Второе, голубь Святого Духа — Третье. Одновременно Хейманн приводит гораздо более очевидное пластическое объяснение происхождения двух рогов в устах Творца: они связаны с античным типом персонификаций ветров, известных уже по Римскому Вергилию и раннехристианской «Топографии Косьмы Индикоплова» и пришедших в цикл Творения, по мнению Хейманн, из традиции Октатевхов благодаря «картографическим» композициям Шестого дня, отчасти родственным структуре ковра из Жироны (о нем речь у нас пойдет ниже). Актуальность этой проблемы для иконографии (в особенности такой специфической, как раннеанглийская) ясна из приведенной выше полемики между Додвеллом и Хендерсоном (см. выше прим. 1 на с. 260), где первый отстаивает главную роль текста в формировании раннеанглийской библейской иконографии, а второй говорит о непосредственном влиянии на нее образов Октатевхов. На листе из Коттоновой Псалтири в общем медальоне явно выделена полусфера Творца, которая снабжена облачной завесой, как в некоторых сценах фресок Сан-Паоло (ср. сцены Встречи Авраама и Мелхиседека, Разделения скота между Иаковом и Лаваном). Под Ним — «пейзаж» Творения с бездной и голубем Святого Духа, имеющий (как мы подробно показали в предыдущей части) явную связь как с Сан-Паоло, так и с первой сценой коттоновской традиции. Таким образом, с точки зрения формирования композиции мы можем говорить о взаимовлиянии трех самостоятельных (но уже ранее связанных между собой) образцов: «коттоновского» Первого дня Творения, медальона перед Творцом, пришедшего из традиции Октатевхов (оттуда же могли появиться и рога в устах Творца, принадлежавшие ранее персонификациям ветров [433]), и позы Творца, относящейся к «римскому типу». Специфически английским элементом остается считать (до появления более конкретного объяснения) лишь инструменты, пришедшие, вполне возможно, из откомментированных текстов Исайи и Премудрости. Видимо, процессы обособления отдельных элементов целостной сцены на Британских островах и на континенте шли параллельно: медальон во всех случаях приобретает известную подвижность по отношению к фигуре Творца, однако на островах эта подвижность и готовность к комбинированию в одной композиции элементов разных традиций проявляется почти на столетие раньше — уже к 1000 году.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно