|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии | Автор книги - Анна Пожидаева

Cтраница 44

Таким образом, мастера Лация и Рима свободно составляют из наличного — явно очень широкого — круга «пейзажных» элементов «наборы» для каждого отдельного случая. Как мы видим, первая сцена каждого цикла по-своему комбинирует варианты, пришедшие из изобразительного словаря Октатевхов и родственные изображениям сотворенного мира в мозаиках Монреале. Откуда могли быть почерпнуты эти отдельные пейзажные элементы? Нам осталось найти промежуточное звено, источник, способный объяснить параллельное существование этих двух циклов — длинного и короткого. Хотелось бы, как Э. Тубер для Монтекассино [379], предположить наличие таких двух типов циклов в какой-либо небиблейской рукописи, однако данных для этого нет, как, впрочем, нет данных и о специально созданной «книге образцов». Мы сделали ряд предположений об источниках различных элементов «комплексной» нижней части первой сцены Творения «римского типа». Рассмотрим теперь длинный вариант цикла и попытаемся определить возможные источники «пейзажей» каждого из дней Творения. Если в мозаиках Палатинской капеллы (илл. 28, с. 177) тип Творца во всех сценах, кроме первой, восходит к монтекассинской коттоновской традиции, представленной Салернским антепендием [380], то в известной нам Библии из Перуджи второй четверти XII века (илл. 39) и в мозаиках собора в Монреале (илл. 29, с. 178, 179) «римский тип» в отношении изображений Творца распространяется и на последующие сцены: в каждой из них появляется Космократор на сфере мира в профиль, как во второй сцене фресок Сан-Паоло.

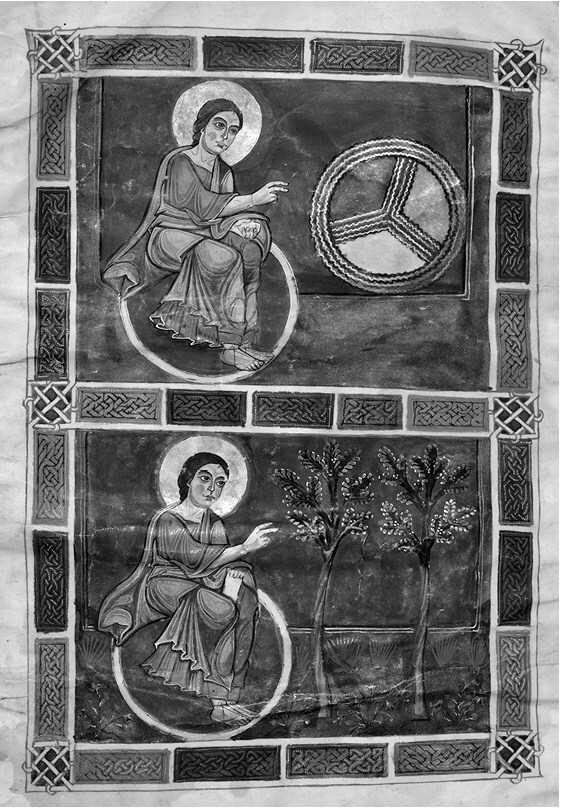

39. Второй и Третий день Творения. Библия из Перуджи, f. 1v Сравнивая «пейзажи» Творения Перуджинской Библии, Палатинской капеллы и собора в Монреале, мы видим, что суша Третьего дня и светила Четвертого дня показаны в медальоне и полумедальоне, как в коттоновской традиции и памятниках ближнего круга, с ней связанных. Разделенный на три части медальон суши Второго дня в Перуджинской Библии, Orbis tripartitus («Трехчастный мир»; илл. 39), больше напоминает аналогичную сцену из Палатинской капеллы (более близкую к нашей Библии по времени, чем мозаики Монреале) [381]. Замечательно, что он не восходит ни к одному из упомянутых нами раннехристианских протографов и, как считает Й. Зальтен [382], восходит к 14‐й главе «Этимологий» Исидора Севильского: три части окруженного океаном земного диска — Европа, Африка и Азия, разделенные Доном и Нилом, впадающими в Средиземное море. Эта же схема описывается позднее Гонорием Августодунским в 8‐й главе Imago mundi (PL 172 col. 122D) и ложится в основу так называемых карт типа О — Т (по сходству разделенного на три части медальона с буквой О, в которую вписана буква Т) [383]. «Пейзажи» же остальных дней, не заключенные в медальоны, более или менее родственны друг другу и могут быть с уверенностью возведены к Октатевхам (в особенности Пятый день, Сотворение птиц и рыб). Мозаики Палатинской капеллы, начиная со Второго дня Творения, непосредственно связаны с коттоновской традицией, вернее, с тем ее вариантом, который выжил в ближнем круге памятников монтекассинского образца, в частности рельефов Салернского антепендия, где повторяется «коттоновский» стоящий тип Творца с медальоном в руках, но уже не Логоса, а «исторического Христа». Интересно, что в берлинской пластине из Монтекассино Дни Творения, напротив, представлены типологически близко к мозаикам Монреале — с Творцом «римского типа» во всех сценах (илл. 27, с. 176). Соседство римской и коттоновской иконографии Творца в двух резных рельефах слоновой кости из Салерно — антепендия и берлинской пластины — родственно сосуществованию на Сицилии, в Палатинской капелле и Монреале, тех же двух вариантов. Нам осталось лишь уточнить возможные пути попадания на Юг Италии цикла римского образца. Наличие в римской миниатюре раннего XII века наряду с «комплексными» миниатюрами, соединяющими Дни Творения в одной общей сцене хотя бы одного развернутого библейского цикла, включающего отдельные изображения всех дней Творения с «пейзажами», проливает некоторый свет на возможности распространения таких циклов. Перемена иконографии Творца с Логоса на Средовека в околовизантийских памятниках имеет повсеместный и объяснимый характер. Труднее объяснить «трехчастный мир» в руках Творца в сцене Второго дня [384]. Й. Зальтен приводит термин Ван дер Мейлена [385], называющего такие циклы миниатюр «интеграцией „римского типа“ в нарративную традицию», однако, на наш взгляд, речь может идти скорее о двух процессах: о бытовании в монтекассинско-сицилийском кругу образцов «коттоновского типа», но одновременно и о выживании упомянутого нами длинного варианта римского цикла Творения, изначально родственного, но не идентичного раннехристианским фрескам Сан-Паоло и, возможно, связанного с несохранившейся Библией Льва Великого [386]. Так, Р. Бергман утверждает, что первая «комплексная сцена» в памятниках «римского типа» — результат адаптации первоначального многочастного цикла к монументальным формам живописи [387]. Этот тезис, на наш взгляд, полностью подтверждается неповторимостью набора элементов каждого «сложносочиненного» «пейзажа» Творения в атлантовских Библиях и наличием отдельных пейзажей на каждый день в «римском» цикле оратория Сан-Себастьяно и Перуджинской Библии.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно