|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии | Автор книги - Анна Пожидаева

Cтраница 35

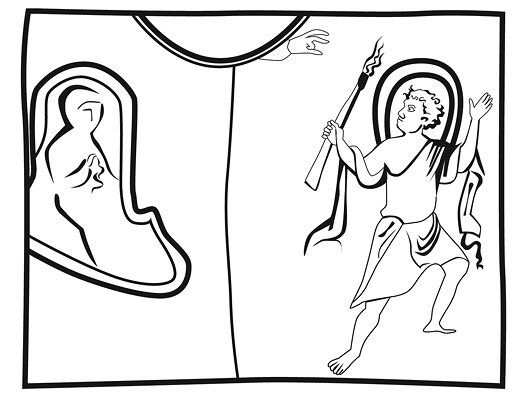

26. Первый и Второй дни Творения. Салернский антепендий (1080‐е или 1140‐е гг., Салерно, Городской музей)

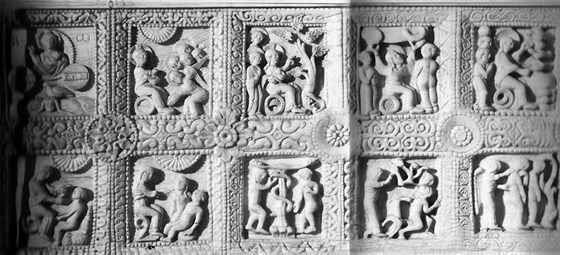

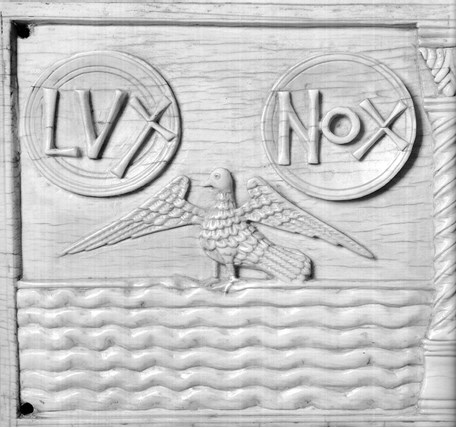

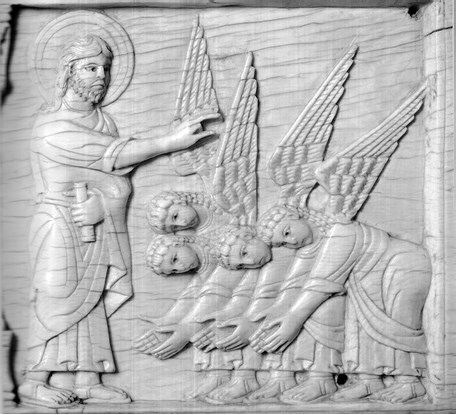

27. Сотворение мира и история прародителей. (Берлин, Государственные музеи, собрание скульптуры. Монтекассино, 2-я пол. XI в.)

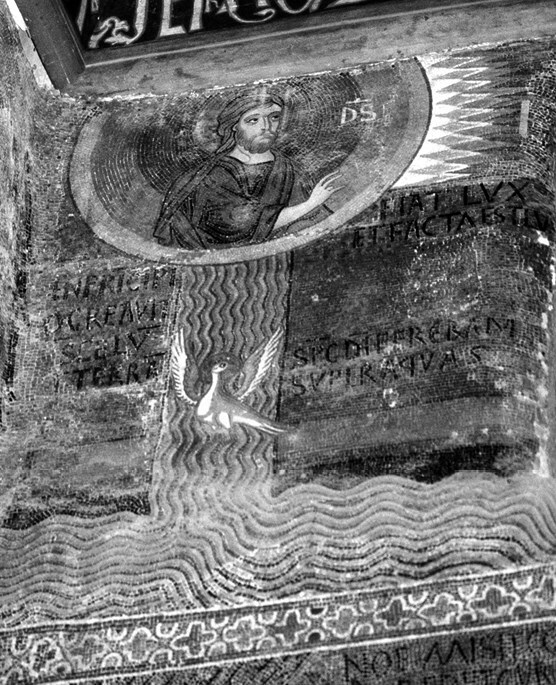

28. Первый день Творения. Мозаики Палатинской капеллы в Палермо (1154–1166)

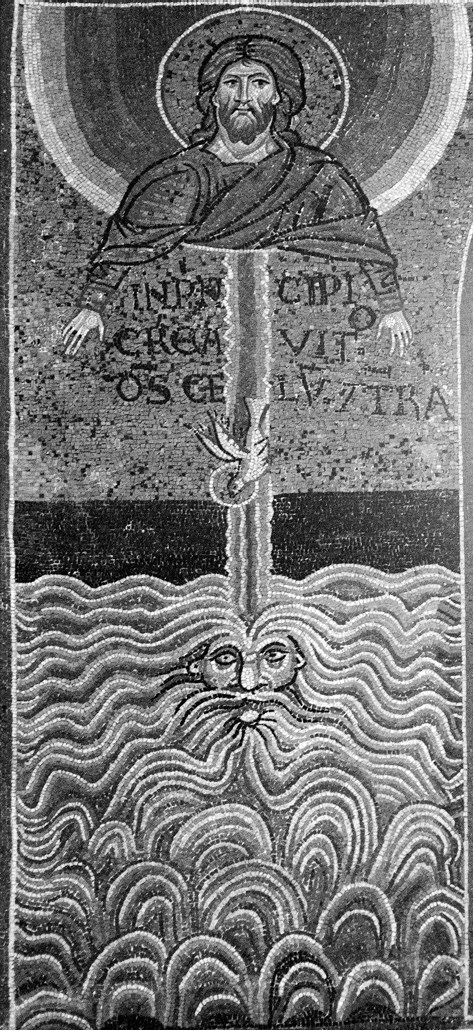

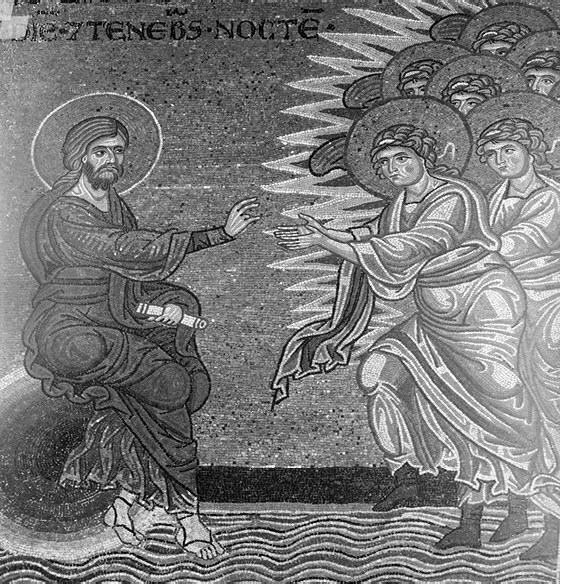

29а и 29б. Первый день Творения. Мозаики собора в Монреале (1180–1189) Мы будем делить каждую композицию Первого дня Творения, на несколько полей с неодинаковой мерой устойчивости и ответственности изображения. На первом месте, естественно, будет «зона Творца», далее — более подвижные и вариативные фланкирующие элементы (персонификации Света и Тьмы, светила, ангелы) и наиболее подверженная изменениям нижняя часть. Ее мы будем называть «пейзажем Творения», и именно она даст большинство разнородных по происхождению примеров — самые разные варианты изображения Духа над Бездной и другие своеобразные, почти абстрактные «пейзажи» Творения, лишенные человеческих фигур и восходящие к дохристианскому пласту в традиции Октатевхов (илл. 30, 31а, 31б).

30. Первый день Творения. Ватиканский Октатевх (Vat. gr. 746, f. 19v), XII в. (Рис. А. А. Тэвдой-Бурмули)

31а. Отделение Света от Тьмы. Ватиканский Октатевх (Vat. gr. 747, f. 15r), XI в. (Рис. А. А. Тэвдой-Бурмули)

31б. Сотворение мира (деталь). Пентатевх Ашбернхема, VI–VII вв., Рим (?) (Paris, Bib. Nat. MS n. a. lat. 2334, f. 1v) 3. Памятники дальнего круга — самый обширный пласт, включающий десятки, а то и сотни памятников. Мы попытаемся разграничить два потока влияний «римского типа» на циклы Творения за Альпами в XI–XII веках. Во-первых, это прямое распространение влияний Рима — экспансия традиции атлантовских Библий сначала на территории Италии, потом и за Альпами. В сферу дальнего влияния «римского типа» попадают десятки немецких, французских, английских памятников, включающих как собственно рукописи полных Библий (в один или несколько томов), так и циклы «листов перед Псалтирью», включающие ветхозаветные сцены. В полных Библиях за этот период намечается и совершается эволюция типа миниатюры от полностраничного фронтисписа к многочастному инициалу [327]. Вторая группа более ранних памятников, лишь опосредованно относящихся к «римскому типу», — результат самостоятельного развития раннеиспанской и раннеанглийской иконографии, преломившей римскую (и иные раннехристианские) традицию в своем собственном, относительно изолированном мире образов. Это в первую очередь упомянутые нами в первой части Генезис Кэдмона и Гексатевх Эльфрика, ставшие отражением влияния традиции Генезиса лорда Коттона через каролингские памятники континента. К этой же группе мы будем причислять две каталонских Библии — упомянутые выше Библии из Сан-Пере-де-Родес и Риполла, традиционно причисляемые к «римскому типу», однако, как мы увидим, обладающие своей, очень значительной спецификой. Этому дальнему кругу будет посвящена третья часть. «Римский тип». Вопрос о первоисточнике

Итак, обратимся к памятникам собственно «римского типа» и ближнему кругу. Первоисточник представленного в памятниках V века «римского типа» долгое время был и до сих пор является предметом дискуссии. Л. М. Евсеева в своей статье о монтекассинской «книге образцов» приводит мнение Демуса и Китцингера, полагающих, что преемственность традиции, получившей название «римской», связана с обращением к ранневизантийским ветхозаветным циклам как в Риме V–VIII веков [328], так и в Южной Италии середины XI века. Вслед за ними Г. Маттиэ называет в качестве возможного воплощения этого типа заимствования монтекассинские фрески, заказанные в конце 1060‐х годов аббатом Дезидерием [329], — памятник, олицетворяющий собой новые иконографические задачи эпохи движения «антикварианизма», связанной одновременно с обращением (особенно в Риме) к собственным раннехристианским памятникам и привлечением византийских образцов. Этот промежуточный цикл, по мнению автора, связывает римскую «сложносочиненную» иконографию Творения XI–XII веков и более развернутые сицилийские циклы XII века.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно