|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Когда у Земли было две Луны. Планеты-каннибалы, ледяные гиганты, грязевые кометы и другие светила ночного неба | Автор книги - Эрик Асфог

Cтраница 50

Проблема гравия была бы куда проще, если бы у природы не имелось множества способов создавать такие булыжные мостовые. Ударная нагрузка ломает горные породы, но не на куски одинакового размера. Тепловое расширение и сжатие может дробить камень, и то же самое может делать быстрое выделение газов или переход льда и минералов из одной твердой фазы в другую. Процессы формирования гранул могут быть особенно распространены на кометах и примитивных астероидах, которые вошли во внутреннюю часть Солнечной системы, где их только и можно исследовать с помощью космических аппаратов. Мощное солнечное излучение в новинку кометам, так что бугры размером с мяч для йоги на поверхности 67P могут быть реакцией на разогрев или вакуум и не иметь никакого отношения к аккреции. * * * В нашем понимании процесса аккреции малых тел есть пробелы, и то же самое можно сказать о нашем понимании процесса аккреции крупных тел. Если бы не экспедиции, доставившие с Луны большое количество разнообразных образцов, у нас бы не было теперь уже неопровержимых геологических доказательств того, что наш спутник сформировался в результате гигантского столкновения на поздней стадии. Это оказалось тем самым ключом, который подошел к замку. Да, аккреция началась с планетезималей, но она длилась до самого слияния отца Земли и матери Тейи.

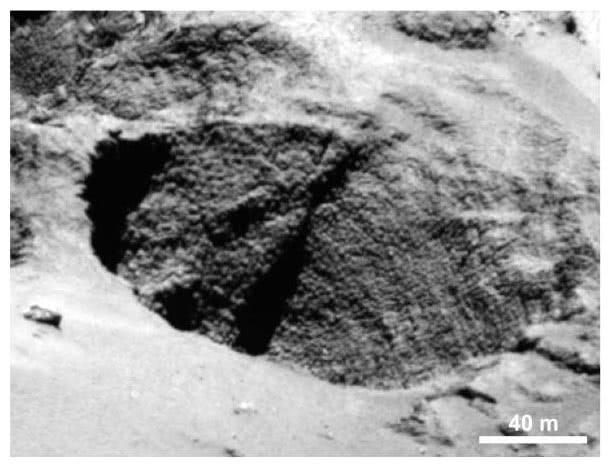

Бугристая структура стенок жерла на комете 67P/Чурюмова – Герасименко позволяет строить предположения, как организован материал внутри ядра. Характерный масштаб этих неровностей – примерно 3 м. ESA/Rosetta/MPS Существует множество фрагментарных доказательств гипотезы гигантских столкновений, но одно из самых значительных – предсказание лунного океана магмы. Лунная кора двояка во многих отношениях, в том числе по своему составу: там есть возвышенности, состоящие из силикатов кальция и алюминия, известных как полевые шпаты, и низменности видимой стороны, состоящие из базальтов и габброидов. Если наш спутник затвердел из океана магмы, представлявшего собой последствие гигантского столкновения, то возвышенности отлично объясняются как флотационная кора толщиной во много километров – нагромождение кристаллов полевого шпата, которые всплывали на поверхность океана магмы в процессе его затвердевания, как лед плавает на поверхности озера. Кристаллы оливина также затвердевали из остывающей магмы, но они, будучи плотнее, опускались на дно. Если все произошло именно так, посередине между затвердевающей богатой оливином мантией и затвердевающей богатой полевым шпатом корой должен был образоваться остаточный слой, который, согласно геохимическим экспериментам, в конце концов имел бы повышенное содержание калия (К), редкоземельных элементов (rare-earth elements, REE), фосфора (P), урана и тория. Эти элементы относятся к несовместимым со структурой породообразующих минералов и с трудом находят себе место в затвердевающих кристаллах. Свидетельства существования такого слоя, который сокращенно называют KREEP, можно разглядеть во многих районах Луны, но почти исключительно на видимой стороне. Высокая концентрация радиоактивных элементов в этом остаточном слое могла обеспечить поздний разогрев, питавший вулканическое затопление низменностей спустя сотни миллионов лет после того, как остальная Луна затвердела. Когда она была впервые выдвинута в 1970-е гг., теория гигантского столкновения, как в свое время и идея тектоники плит, была встречена с огромным скептицизмом. Каждый находил в ней что-то, с чем нельзя было согласиться. В основе теории лежало мощное утверждение, что вместо формирования землеподобных планет из отдельных планетезималей при прямой аккреции, вначале образовались десятки олигархов размером от Меркурия до Марса, а потом уже началась битва всех против всех. Сегодня эта мысль о формировании землеподобных планет на поздней стадии, когда олигархи поглощают друг друга, – основа всех главных теорий возникновения Луны. Думаю, она имеет глубокую связь с вопросом о происхождении жизни, потому что может максимизировать разнообразие землеподобных планет – этот невероятный паноптикум, который невозможно объяснить только аккрецией планетезималей. Вдобавок к таким идеям об иерархическом слиянии, о планетезималях, поглощающих друг друга, чтобы стать эмбрионами, и далее – во все более жестоких столкновениях – планетами, другим прорывом оказалось предположение, что газовые гиганты после своего формирования то придвигались ближе к Солнцу, то отходили от него, как замечтавшиеся конькобежцы на льду замерзшего пруда. Вследствие этого под влиянием движения внешних планет-гигантов менялась сама структура Солнечной системы. Мысль, что Юпитер вообще сильно сдвигался, звучит абсурдно: он в сотни раз тяжелее Земли и имеет момент импульса больше, чем у Солнца. Но дела обстоят еще хуже. В модели «великой миграции», описанной ниже, Юпитер перемещается с расстояния в 3 а.е. до 1,5 а.е., а потом, в связке с Сатурном, отодвигается на отметку 5 а.е. То, что планеты-гиганты ведут себя таким образом, может объяснить очень многое, особенно структурный и химический (по составу) зазор в Солнечной системе; остается только проверить, верна ли эта гипотеза в деталях. Тем не менее сейчас никаких сомнений не вызывает следующее: что бы ни делали землеподобные планеты, они делали это под влиянием этих странствующих мастодонтов. Причина миграции гигантских планет звучит невероятно и должна приводить в восторг популистов: в неравновесное состояние Юпитер и Сатурн привело гравитационное воздействие миллиардов планетезималей. Чтобы понять, как такое могло произойти, давайте взглянем на сами планетезимали: откуда они взялись и через что прошли. Начнем с внешней части Солнечной системы, где зародились планеты-гиганты (по крайней мере, мы так сейчас думаем – хотя мы не должны быть так уж в этом уверены). * * * Триллионы ледяных тел обращаются вокруг Солнца далеко за орбитой Нептуна. Основную их массу, сосредоточенную на расстоянии от 30 до 50 а.е., называют объектами пояса Койпера. В их число включают и Плутон, девятое по размеру тело, самостоятельно обращающееся вокруг Солнца, и Эриду, не такую большую, но занимающую девятое место по массе. (На случай, если вам интересно, все крупные спутники Сатурна, Юпитера и Нептуна тяжелее Эриды.) Большинство объектов пояса Койпера обращаются вокруг Солнца примерно в той же орбитальной плоскости, что и планеты. Другие – в частности, Эрида, орбита которой наклонена на 44° и имеет такой эксцентриситет, что ее расстояние до Солнца меняется от 38 до 98 а.е., – являются свидетельствами прошлого, детали которого мы все еще пытаемся уяснить. После нескольких блуждающих плутоидов и предсказанных гигантов пояс Койпера постепенно переходит в рассеянное, но гораздо более многочисленное внутреннее облако Оорта, которое простирается на десятки тысяч астрономических единиц, то есть на значительную долю расстояния до ближайшей звездной системы. Где-то в этой внешней тьме, в сотнях или даже тысячах астрономических единиц от Солнца, может таиться холодный объект тяжелее планеты Земля, но эту историю мы пока отложим.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно