|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Чувства: Нейробиология сенсорного восприятия | Автор книги - Роб Десалл

Cтраница 53

До сих пор мы рассматривали конфликт или соперничество с определенной точки зрения. Когда мы начинаем изучать, как чувства взаимодействуют друг с другом, возникает новый набор примеров соперничества и решений для конфликтных ситуаций с поступающими сигналами. А еще сложнее обстоят дела с конфликтами и соперничеством, которые возникают при обработке высшими функциями мозга (такими, как память и эмоции) тех чувств, которые стимулированы раздражителями из внешнего мира. Было проведено множество важных исследований, направленных на выявление существующих в нашем мозге механизмов мультисенсорного восприятия. Пути передачи сигналов в мозге от одного чувства, такого как осязание или зрение, достаточно хорошо изучены и указывают на сложный маршрут от органов чувств, таких как глаза или уши, к мозгу и через него, что далее приводит к восприятию (это лучшее доказательство его кроссмодальной природы).

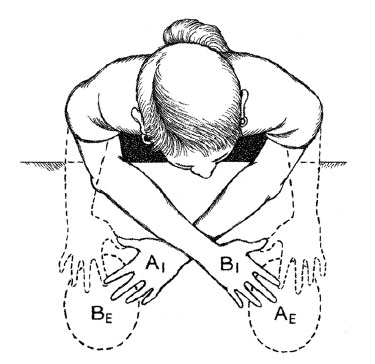

Рис. 14.2. Тактильная иллюзия скрещенных рук. Когда человек скрещивает руки и при этом раздражитель воздействует на одну из рук (B1), мозг воспринимает этот сигнал как от другой руки (AE), и наоборот Чтобы точно описать эти пути, нужно знать многие области и отделы мозга. Я один из тех людей, которые говорят таксисту: «Просто отвезите меня по этому адресу, мне все равно как». По пути я замечаю какие-то знакомые места, но конкретные детали маршрута меня не интересуют. Иногда я плачу за поездку больше, чем планировал, но если подумать, эволюция работает аналогичным образом. Я буду использовать подход «просто отвезите меня туда», пытаясь описать кроссмодальность чувств, чтобы обойтись без мельчайших подробностей анатомии мозга. Прежде чем вдаваться в детали кроссмодальности чувств, я расскажу пару историй. Есть люди, которые могут чувствовать запах формы, слышать цвета и ощущать вкус звуков (наряду с другими смешениями чувств). Эти уникумы обладают необычной связью чувств, называемой синестезией. Еще более удивительно проявление кроссмодальности у людей, которые обычно не считаются синестетами, как большинство из тех, кто сейчас читает эту книгу. Пять чувств (зрение, слух, осязание, обоняние и вкус) вкупе с чувством равновесия (вестибулярный аппарат) дают пятнадцать различных попарных сенсорных взаимодействий. Взаимодействия всех этих пар не были полностью изучены и, следовательно, поняты, но некоторые из них лучше проработаны, чем другие. Если начать исследовать более сложные взаимодействия, такие как кроссмодальность трех чувств, тема станет крайне запутанной. Рассмотрение всех возможных кроссмодальностей вылилось бы в длинную главу с массой повторов, поэтому здесь, чтобы подчеркнуть способность мозга обрабатывать данные в кроссмодальном режиме, мы остановимся лишь на самых интересных бинарных системах. Мои любимые экспонаты в научном выставочном центре (мы действительно в 2013 году включили один из них в экспозицию, посвященную мозгу, в Американском музее естественной истории) касаются зрительно-слуховой кроссмодальности. Когда вы подходите к экспонату в том музее, вы видите фотографию женщины в натуральную величину: она с зонтиком стоит на углу улицы под дождем. Визуальный стимул дополняется звуком – шумом дождя. Или нет? Если заглянуть за экспонат, можно увидеть реальный источник звука: на самом деле это шипящий на сковороде бекон! Существуют тесты, в ходе которых испытуемому создают подобную иллюзию, и тот перестает различать, что слышит на самом деле – дождь или жарящийся бекон. Психологи используют эти тесты, чтобы определить источник зрительно-слуховой кроссмодальности. Один из таких тестов – иллюзия двойной вспышки – очень прост: перед испытуемым включается одна световая вспышка, сопровождаемая двумя звуковыми сигналами в быстрой последовательности. Большинство людей, проходящих этот тест, видят две вспышки света вместо одной. Время между двумя звуковыми сигналами – критический фактор для появления этой иллюзии: если оно меньше ста миллисекунд, субъект с большей вероятностью воспринимает две вспышки. Иллюзия перестает работать при пересечении порога в сто миллисекунд, и именно этот четко зафиксированный временной промежуток позволил исследователям сделать вывод об универсальности данного фактора, определяющего взаимодействие зрения и слуха в мозге. Роберто Сесере, Герайнт Рис и Винченцо Ромей изучили, можно ли считать визуальное восприятие в условиях действительности результатом интеграции информации от нескольких органов чувств. В процессе интеграции каждая доля информации оценивается в режиме реального времени для получения «единой интерпретации события» как функции мозга и для формирования так называемых альфа-волн (см. вставку 14.2). Сесере и его коллеги предположили, что слуховые стимулы попадают в одну фазу альфа-волны и мозгу необходимо очень быстро решить вопрос зрительного и слухового соперничества. Мозг спешит сделать это до того, как следующая альфа-волна пройдет через затылочную долю. Именно эта синфазность слуховых стимулов и спешка мозга в принятии решения и есть причины того, что испытуемые наблюдают две вспышки света, когда звуковые сигналы следуют с промежутком меньше ста миллисекунд. Есть две возможные причины такого странного поведения нашего мозга. Джесс Керлин и Кимрон Шапиро предполагают, что одна из причин – это «неудачное следствие» эволюционного процесса: соединение слуха со зрением в мозге, которое приводит к артефакту зрительного восприятия (второй вспышке света). Вторая причина куда более сложна и касается того, как работает наш мозг. Керлин и Шапиро ссылаются на функциональную причину этой иллюзии, предполагая, что наш мозг выполняет вероятностный анализ информации в соответствии с тем, что предложил преподобный Томас Байес, английский пастор XVIII века и любитель теории вероятности. Байес признал, что вероятность – это «произведение вероятности наступления события и вероятности проведения наблюдения при условии наступления события, деленное на безусловную вероятность проведения наблюдения». 14.2 Затылочные альфа-волны О затылочных альфа-волнах известно довольно много, потому что они являются наиболее очевидной физической формой волны, которую можно измерить в головном мозге. Свойство испускать волны – полезная функция мозга, и ее можно использовать для измерения многих характеристик высшей нервной деятельности. В частности, амплитуда или сила альфа-волны используется для измерения степени участия коры головного мозга в решении различных задач. Однако, как мы видели в предыдущих главах, волны имеют фазы, и оказывается, что их распределение для альфа-волн составляет 100 миллисекунд. Исследователи предполагают, что каждая альфа-волна, проходящая через мозг, доставляет определенную информацию, которая должна быть обработана. И эти данные не могут быть дополнены новыми сведениями до тех пор, пока через 100 миллисекунд не пройдет следующая волна. Эта причудливая формулировка XVIII века просто предполагает, что при оценке вероятности чего-то, например вспышки света, необходимо рассчитать влияние информации о событии, полученной из наблюдений, и некоторых предварительных знаний того, что происходит, поделенных на воздействие происходящего. Современный язык не слишком упрощает понимание, да? Суть в том, что предварительное знание того, что происходит, становится очень важным при рассмотрении мира в байесовском контексте. Итак, согласно Керлину и Шапиро, мозг, оценивая вероятность события «второй звуковой сигнал сопровождается вспышкой», применяет байесовский подход, используя предварительное знание «звуковой сигнал сопровождается вспышкой света». Априорная вероятность вспышки света, сопровождающей звуковой сигнал, достаточно высока для того, чтобы мозг начал интерпретировать каждый звуковой сигнал как вспышку. Когда звук и вспышка разнесены по времени (то есть между ними проходит более ста миллисекунд), априорная вероятность события «звуковой сигнал сопровождается вспышкой» оценивается мозгом как низкая, поэтому и вычисленная мозгом (на основе этой априорной вероятности) общая вероятность данного события очень низка. В этом байесовском сценарии мозг непрерывно делает вероятностные заключения о происходящих событиях, и, когда мы находимся в подвешенном состоянии и нам требуется дополнительная информация (например, в середине стомиллисекундной фазы альфа-волны), мы используем эту вероятность для формирования нашего восприятия событий. Я не знаю, какая версия мне больше нравится. «Неудачная» версия, на мой взгляд, не так неудачна, как предполагают Керлин и Шапиро. Для меня это просто эволюция, и она показывает, насколько мозг на самом деле представляет собой «его несовершенство». Но если мозг действительно принимает решения на основе байесовского анализа, это очень здорово.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно