|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Чувства: Нейробиология сенсорного восприятия | Автор книги - Роб Десалл

Cтраница 49

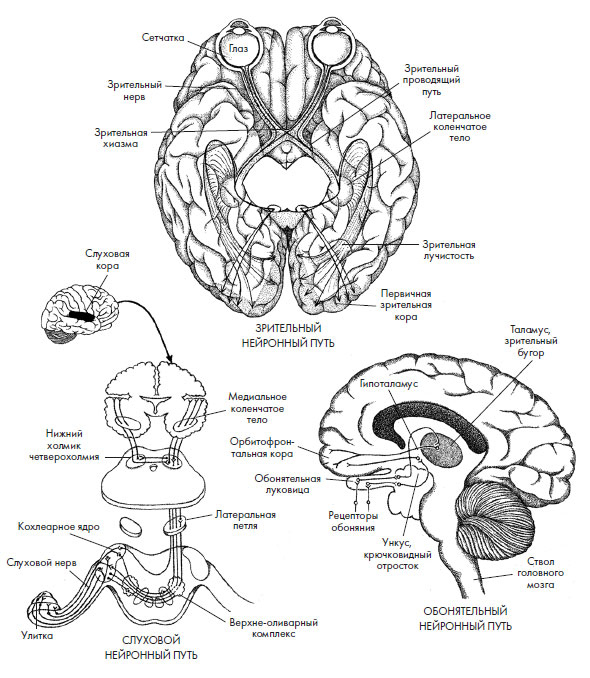

Важность нейронных связей в том, как именно мы используем информацию, получаемую органами чувств, и как интегрируем данные из разных источников для формирования восприятия окружающего мира, – это и есть вопрос интеграции. Но все же сверху вниз или снизу вверх? На самом деле во многих отношениях это совершенно не важно, – вполне вероятно, что мозг при восприятии совмещает эти два подхода. Понимание того, что оба процесса возможны, позволяет психологам выдвигать проверяемые гипотезы о работе восприятия и создавать уникальные эксперименты для их тестирования. И хотя этот подход нацелен на то, чтобы отвергать гипотезы, в этой экспериментальной структуре мы часто не можем ничего отклонить в контексте реальности. Результатами экспериментов такого рода становится как лучшее понимание процесса мозговой обработки информации, так и более точные гипотезы восприятия. Нейронные пути в мозге, которые принимают от органов чувств информацию из внешнего мира и проводят ее через мозг, часто идут не напрямую. У каждого из шести основных чувств свой маршрут, что указывает на то, что за обработку различной сенсорной информации отвечают разные части мозга. Мы уже видели, как сенсорная кора участвует в обработке прикосновений, и, хотя с помощью гомункулов мы можем сопоставить пути с точками их обработки, есть и другие части мозга, где сигналы от осязания должны взаимодействовать с памятью и другими высшими функциями. Возможно, наиболее понятным из запутанных путей, участвующих в интерпретации ощущений, обладает зрение (рис. 13.1). За годы нейроанатомической и психологической работы ученые довольно точно определили основные пути прохождения зрительной информации. Зрительное восприятие начинается с глаза: при попадании света на колбочки и палочки сетчатки там формируются нейронные импульсы. Путь, по которому импульсы идут от сетчатки к мозгу, можно расшифровать простым отслеживанием анатомических структур, исходящих от глаза. Отростки нервных клеток, идущие от глаза, сгруппированы в довольно крупные нервные структуры, называемые зрительными нервами. Эти нервы пересекаются: зрительный нерв от левого глаза идет в правую часть мозга, а от правого глаза – в левую через хиазму [46]. Сразу же после оптической хиазмы два нервных пучка уходят дальше в мозг и соединяются со структурами, называемыми латеральными коленчатыми телами – по одному с каждой стороны мозга. Затем оба латеральных коленчатых тела служат как бы ретрансляционными станциями, которые посылают импульсы дальше в определенные области в задней части мозга, откуда лучами отходят клетки зрительного нерва. Открытие функций лучистостей или потоков нейронов подробно обсуждается ниже. Обработка информации не завершается на этих лучистостях или потоках: далее они тянутся к зрительной коре и там [47] делают петлю до префронтальной коры, где данные помещаются в рабочую память, чтобы мы легко могли получить доступ к информации для дальнейшего использования. То, что происходит в каждой из этих областей мозга, было предметом многочисленных исследований, которые показали, насколько сложен мозг на самом деле.

Рис. 13.1. Нейронные пути для зрения (сверху), слуха (внизу слева) и обоняния (внизу справа) Сто лет назад несколько немецких специалистов по нейроанатомии при помощи метода клинико-анатомической корреляции установили, что при повреждении определенной области мозга развивается визуальная аномалия, называемая агнозией. Их наблюдения позволили прийти к выводу, что люди с серьезными травмами двух областей мозга – нижней области височной доли и передней части затылочной коры – не могут идентифицировать предмет, расположенный перед ними. Если говорить конкретнее, две извилины (выпуклые складки человеческого мозга) – языковая и веретенообразная – чаще всего подвергались поражению, вызывающему зрительную агнозию. Поскольку глаз сам по себе не является источником зрительной агнозии, фактическая зрительная информация из внешнего мира все же поступает в мозг. А вот повреждение этих специфических областей мозга как раз препятствует обработке информации и приводит к агнозии. Два нейробиолога, Генрих Клювер и Пол Бьюси, в 30-е годы XX века провели несколько довольно жестоких экспериментов, в ходе которых они удаляли участки мозга макаки-резуса (Macaca mulatta), чтобы определить, как отсутствие той или иной области влияет на функциональность. По результатам этих ныне известных экспериментов (в которых есть что-то от опытов Ганнибала Лектера) был открыт синдром, названный именами ученых: синдром Клювера – Бьюси. Удаление большой части мозга из одного полушария часто может быть скомпенсировано путем повторного образования нейронных связей, но Клювер и Бьюси сделали то, что называется двусторонним иссечением, то есть они удалили соответствующие части с обеих сторон мозга. В итоге у обезьян очень испортилось зрение, что негативно сказалось и на их поведенческих аспектах: они были не способны правильно или даже частично распознавать изображения, и это сильно повлияло на их модель поведения, особенно в питании и сексе. Какими бы жестокими ни были эти эксперименты (и, вероятно, сегодня защитники прав животных осудили бы их), они помогли определить нейронные пути, участвующие в передаче зрительной информации. И можно с уверенностью сказать: без этих исследований с удалением областей мозга у макак нам пришлось бы полагаться на причуды клинико-анатомического метода корреляции, и, скорее всего, мы имели бы только очень частичную картину нейронных путей, участвующих в зрительном восприятии. Наиболее важная работа из этих исследований с иссечением областей мозга выявила два пути, через которые обрабатываются потенциалы действия, необходимые для зрительного восприятия. Оказывается, есть верхний (дорсальный) путь и нижний (вентральный) поток нейронов, которые обрабатывают зрительную информацию. Вентральный поток отвечает за то, «что» мы воспринимаем, а дорсальный – за то, «где» происходит восприятие (см. вставку 13.1). 13.1 «Что» и «где» Исследования с иссечением областей мозга, которые проводили Генрих Клювер и Пол Бьюси, показали, что нарушение вентрального потока (или в терминологии анатомии мозга макаки – затылочно-височного потока) путем удаления кусков нижней височной доли приводит к тому, что обезьяны теряют способность различать предметы. По сути, эти обезьяны, вероятно, стали принимать сородичей за бананы. У них были проблемы с определением того, «что» они видели, при этом они сохраняли пространственную остроту зрения и легко воспринимали перспективу и расстояние до предметов («где»). Обезьяны с иссечениями в дорсальном пути (в терминах анатомии обезьян – затылочного потока) могли идентифицировать предметы, но имели трудности с пространственным зрением, или определением «где». Эти результаты дали представление о дихотомии, или разделении функций «что» и «где» вентрального и дорсального потоков зрительной информации.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно