|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Чувства: Нейробиология сенсорного восприятия | Автор книги - Роб Десалл

Cтраница 38

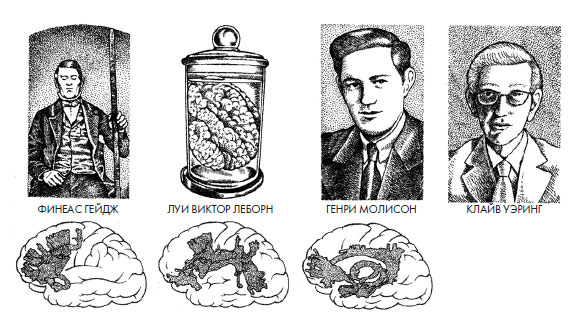

И Генри Молисон (также известный как пациент Г. М.), который отправился сентябрьским днем 1953 года в больницу Хартфорда в Коннектикуте, чтобы при помощи операции избавиться от эпилепсии, не подозревал, что проснется без кратковременной памяти. Его нейрохирург, Уильям Сковилл Бичи, провел двустороннюю резекцию медиальной височной доли – операцию прямого соединения левой и правой сторон мозга, нацеленную на предотвращение эпилептических припадков. За те двести лет, что строение мозга вызывает у человечества интерес, были изучены и описаны сотни случаев, подобных тем, что представлены на рис. 10.1. По счастливому стечению обстоятельств за последние два столетия багаж знаний нейробиологии в области функционирования мозга значительно пополнился. Французские врачи и ученые начала XIX века были одними из самых квалифицированных анатомов своего времени. Их исследования в конце 1800-х годов внесли большой вклад в науку, известную сейчас как нейроанатомия. Кроме того, французы изучали мозг пациентов со случайными (или иногда умышленными) травмами. На научном собрании в Париже в 1861 году парижский врач Эрнест Обертен представил доклад о неудачной попытке самоубийства. Обертен был не только врачом, он интересовался работой мозга, в частности связью мозга с языком. Выстрелившего себе в голову месье Каллерье срочно доставили в больницу, где работал Обертен. Ранение было ужасным: пострадала часть черепа Каллерье, и Обертену пришлось ее удалить, в результате чего мозг обнажился. По-видимому, пока врач прилагал усилия по спасению жизни месье, тот был в сознании, потому что сохранял способность разговаривать. Затем Обертен сделал то, что век спустя сделал бы Уайлдер Пенфилд: он поместил хирургический шпатель на область мозга, которая, по его мнению, отвечала за язык и речь, и, надавливая на этот участок, попросил Каллерье говорить. В своем выступлении в Париже Обертен сказал, что речь пациента состояла тогда из «слова, которое начинало раздваиваться». Когда врач ослаблял давление, способность говорить слова нормально возвращалась к Каллерье. Обертен манипулировал частью мозга, которая имела какое-то отношение к речи. К сожалению, Каллерье не пережил событий того дня.

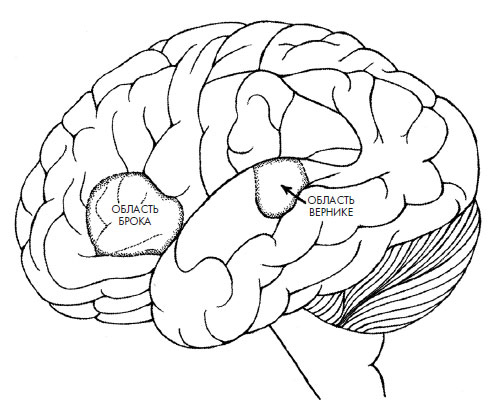

Рис. 10.1. Финеас Гейдж, Луи Виктор Леборн, Генри Молисон и Клайв Уэринг, срезы мозга Гейджа, Леборна и Молисона, полученные в исследовании 2015 года, проведенном де Шоттеном и его коллегами. Единственная известная фотография Леборна – это фотография его консервированного мозга в банке. В соответствии с данными де Шоттена и др. (2015) Несколько дней спустя Поль Брока – другой французский врач, присутствовавший на том научном собрании, – посетил своего пациента по имени Луи Виктор Леборн, известного также как Тан (пытаясь говорить, он снова и снова повторял это слово). Леборн провел в больнице большую часть взрослой жизни из-за разных болезней, одна из которых привела к афазии – потере речи. Месье Тан попал под наблюдение Брока из-за гангрены ноги. Увы, врач уже ничего не мог сделать для него, и бедный Леборн умер от инфекции. Памятуя о докладе Обертена, Брока заинтересовался, почему Леборн потерял способность говорить, и при вскрытии разрезал мозг своего несчастного покойного пациента. Брока обнаружил, что мозг Леборна имел повреждение в области заднего конца одной из извилин на левой стороне – в нижней лобной извилине. Два года спустя Брока столкнулся с другим пациентом – неким месье Лелонгом, потерявшим речь после инсульта. Афазия Лелонга была подобна той, что имел Леборн. Вскоре пациент умер, и Брока принялся и за его мозг. Изучив мозг еще нескольких субъектов с аналогичной афазией, врач смог идентифицировать область мозга, которая отвечает за речь. Теперь она носит имя Брока. Через пятнадцать лет после этого немецкий доктор Карл Вернике, также изучивший множество пациентов с афазией, нашел еще одну область мозга (область Вернике), отвечающую за языковое восприятие. Полю Брока нравилось «консервировать» мозг. За годы своей деятельности он сохранил для исследований мозг 292 мужчин и 140 женщин. Его собственный мозг также был «законсервирован» и описан в книге Карла Сагана «Мозг Брока: рассуждения о романсах науки» (Broca’s Brain: Reflections on the Romance of Science). Сохранившиеся с тех пор образцы мозга и черепов людей с серьезными травмами сейчас изучают с помощью современных методов визуализации мозга. В 2015 году Мишель Тибо де Шоттен и его коллеги исследовали три мозга, о которых я говорил выше, с помощью технологий, которые за последнее десятилетие приобрели большую популярность у нейробиологов, – компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ). Сохраненный в формалине мозг Леборна тоже был визуализирован с помощью МРТ.

Рис. 10.2. Расположение области Брока и области Вернике Компьютерная томография – это комбинация большого количества независимых рентгеновских снимков, снятых с разных ракурсов. Рентгеновские изображения собираются вместе при помощи компьютерных технологий и составляют общую базу данных, которая может создавать изображения в поперечном сечении. Таким образом, технология позволяет при помощи математического алгоритма, называемого цифровой геометрической обработкой, воспроизводить трехмерные реконструкции внутренностей сканируемого объекта. Череп Финеаса Гейджа исследовали с использованием этого подхода, и его давно исчезнувший мозг был реконструирован с помощью компьютерной томографии и данных реального мозга 129 здоровых людей. Идея Тибо де Шоттена и его коллег заключалась в следующем: опираясь на то, как выглядит мозг здорового человека и как он расположен в черепе, можно сказать, где именно в мозг Гейджа вошел лом. В итоге исследователи смогли восстановить картину и определить, какие нервные пути были повреждены у Гейджа в результате несчастного случая. 10.1 МРТ Технология МРТ основана на следующем принципе: атомные ядра в молекулах и клетках, помещенных в сильное магнитное поле, поглощают и излучают энергию радиоволн. Причина излучения этих радиоволн – наличие протонов в ядре каждого атома (например, водорода), которые действуют как крошечные магниты. В нормальной ткани ядра расположены случайным образом, но, если изменить направление магнитных полей вокруг ядер, протоны в ядрах также изменят направление и выровняются по магнитному полю. Когда магнитное поле выключается, протоны немедленно возвращаются к своей первоначальной позиции, а количество и направление изменений ядер можно обнаружить по излучению энергии. Эта энергия излучается в виде волн частотой от 3 кГц до 300 МГц (помните, что диапазон человеческого слуха составляет от 20 Гц до 20 кГц) и является областью радиолокационных волн. Энергия, выделяемая в виде электромагнитных волн этого диапазона, фокусируется в антеннах, расположенных вокруг органа, с которого снимаются данные, а компьютер обрабатывает данные об источнике излучения и реконструирует объект. При большем количестве атомов водорода (то есть большем количестве воды) в определенном виде ткани или в определенном месте органа длина излучаемой волны будет отличаться от длины волны, излучаемой из области с меньшим количеством атомов водорода. Таким образом, изображение [38] может быть достаточно детальным и способно дать информацию о таких объектах, как колено, бедро или мозг, без необходимости делать резекцию ткани или операцию.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно