|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Суд да дело. Судебные процессы прошлого | Автор книги - Алексей Кузнецов

Cтраница 74

«Куда девалась жена Каина?..» 10 июля 1925 года судья Раульстон открыл первое заседание. С самого начала Скоупс превратился в «молчаливого обвиняемого»: его адвокаты настояли на том, чтобы он воспользовался 5-й Поправкой к Конституции США, гарантирующей право не давать показания против самого себя. В противном случае учителю пришлось бы либо признаться, что на самом деле он не преподавал дарвиновское учение, либо солгать под присягой, что почти неизбежно выплыло бы наружу. Парадоксальным образом защита воздержалась от предъявления своего наиболее сильного юридического аргумента — требования признать, что закон Батлера создает преимущества определенной религиозной группе и, таким образом, противоречит 1-й Поправке. Дело в том, что победа в суде первой инстанции противоречила плану «Союза гражданских свобод» получить соответствующее решение в Верховном суде штата; для этого на первой стадии надо было проиграть, чтобы иметь возможность подать апелляцию. Для нее-то и следовало приберечь эту практически беспроигрышную линию защиты. Поэтому Дэрроу вместо того, чтобы анализировать вопросы права, обрушился на концепцию Божественного Творения. Надо признать, это было блестящее решение. Седьмой день процесса, на который пришелся допрос защитой Брайана в качестве эксперта по креационизму, стал кульминацией всего дела. Том Стюарт, ясно видевший подвох, пытался протестовать против допроса коллеги, но Брайан гордо заявил, что никто не может обвинить его в том, что он боится спора с атеистами о вере, и ринулся в бой. Эти два часа вошли в историю, но, к сожалению, стоили честному и искреннему, но в чем-то весьма недалекому Брайану жизни… «Вы верите в то, что Ева была создана из ребра Адама?» — «Верю!» — «А откуда взялась и куда подевалась жена Каина?» — «Пусть за ней следят агностики!» — «Вы действительно полагаете, что Еву ввел во искушение Змей?» — «Я настаиваю на точном цитировании Писания!» Брайан, несомненно глубоко верящий в то, что он отстаивал, тем не менее уступал Дэрроу и в убедительности, и в полемическом задоре. В Библии он, как ни странно, ориентировался не вполне свободно, да и ораторски не раз «подставился»; например, его попытка пошутить в ответ на очередной вопрос: «Я никогда не думаю над тем, над чем не думаю», немедленно была использована Дэрроу, который под громовой хохот зала тут же парировал: «А вы всегда думаете над тем, над чем думаете?»

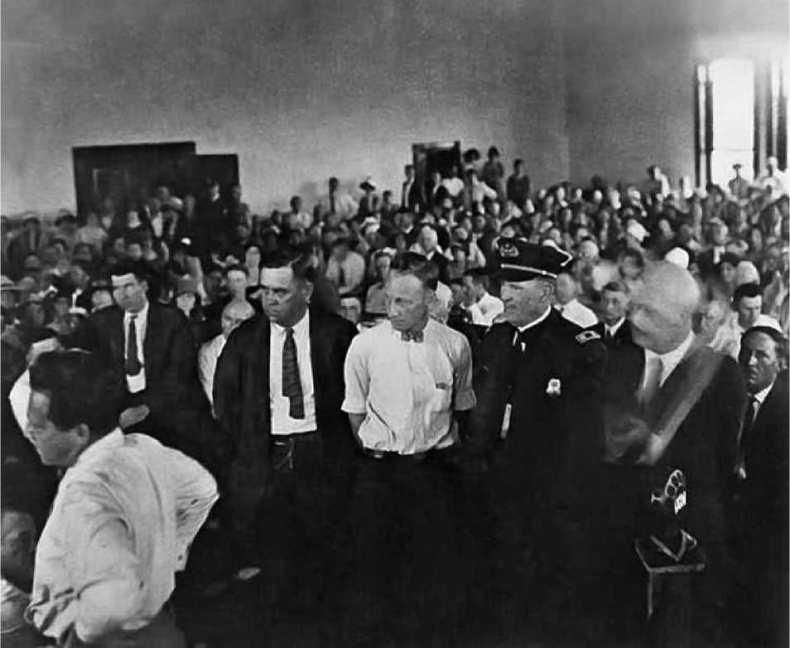

Джон Скоупс на суде Судья, чьи симпатии, вполне очевидно, были на стороне обвинения, видел это и счел за благо прервать заседание. Назавтра он заявил, что этот спор не имеет значения для существа дела. Это вполне устраивало защиту: в плане произведенного впечатления она своего добилась, а выигрывать в ее планы пока не входило. Дэрроу даже попросил судью проинструктировать присяжных в обвинительном ключе, что и было сделано. Присяжные совещались десять минут и вынесли вердикт: «Виновен». Скоупсу было назначено минимальное возможное наказание — 100 долларов штрафа. Народ не против Через пять дней Уильям Брайан умер. Он переживал свою судебную неудачу, волнения наложились на застарелый диабет… Это заметно смазало эффект от полемической победы эволюционистов, но не помешало делу идти своим чередом. Судьи Верховного суда штата Теннесси проявили себя виртуозами юридического крючкотворства, сумев «зарубить» дело по «техническим основаниям»: они придрались к тому, что судья единолично вынес решение о штрафе в 100 долларов, хотя по закону имел право делать это без совещания с присяжными только в сумме не более 50 долларов. Это позволило закрыть вопрос и не допустить апелляции в Верховном суде США (это было возможно, поскольку вопрос касался Конституции США), где заправляли северяне. Формально закон Батлера остался в силе, но до 1967 года, когда последовала его отмена, он не применялся ни разу. Более того, только один штат — Арканзас — рискнул после Теннесси принять подобный акт. По большому счету эволюционисты и сторонники гражданских свобод одержали победу. Впрочем, креационисты тоже не чувствовали себя униженными. Решение устроило практически всех. В истории судопроизводства США есть по меньшей мере еще два подобных дела. В 1968 году в деле «Эпперсон против штата Арканзас» Верховный суд признал не соответствующим Конституции Соединенных Штатов закон Арканзаса, запрещавший преподавание теории эволюции в общеобразовательных школах штата. 20 годами позже такая же участь постигла закон штата Луизиана, требовавший преподавания «научного креационизма» наряду с эволюционной теорией. Джон Скоупс стал знаменит, получил университетскую стипендию и продолжил свое геологическое образование. Учителем он больше не работал, заняв хорошее место в нефтегазовой компании. Том Стюарт станет сенатором. Кларэнс Дэрроу благополучно доживет до 80 лет. В 1960-м о процессе будет снят фильм «Пожнешь бурю», получивший впоследствии «Оскар»; Дэрроу сыграет великий Спенсер Трейси. Дело «Народ штата Теннесси против Джона Скоупса» останется в истории ярким примером того, что закон и общественное мнение необязательно должны конфликтовать даже по таким острым мировоззренческим вопросам. Чем оно нам сегодня и интересно. 44. Высокопоставленный «стрелочник»

(суд над генералом Дмитрием Павловым и другими генералами Западного фронта, СССР, 1941) То, что происходило в первые дни Великой Отечественной на западных границах СССР, можно назвать только одним словом — катастрофа. Нашей стране не впервой было начинать войну неудачно, но ничего похожего на июнь 1941-го даже приблизительно не наблюдалось ни в 1812-м, когда отход западных армий в глубь страны был относительно организованным и более-менее планомерным, ни в 1914-м, когда в целом войска действовали успешно, а крупное поражение Второй армии под командованием генерала Самсонова произошло все-таки на территории противника. В июне 1941-го с первых часов войны наблюдался полный хаос. Первая неделя войны Из воспоминаний людей, воевавших с первых дней и доживших до Победы, из дошедших до нас документов мы сегодня хорошо представляем себе крайне неудачно действующие (а иногда и бездействующие!) армии и механизированные корпуса приграничных округов, командование которых получало взаимоисключающие приказы, не могло уточнить обстановку и вообще понять логику происходящего в рамках ответа на простой, казалось бы, вопрос: мы обороняемся или наступаем? Мы представляем себе командование фронтов, не имеющее зачастую связи со своими частями и соединениями и тоже получающее взаимоисключающие приказы… 28 июня, на шестой день войны, пал Минск, 30 июня — Львов, 1 июля — Рига. Советским людям, два года увлеченно певшим «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим!», надо было как-то объяснить, почему мы стремительно отдаем ее целыми областями. Кроме того, необходимо было «подтянуть» фронтовое и армейское командование. Велосипед изобретать не стали — нужны были виновные. Вопрос о том, почему их нашли среди командования Западного фронта, более-менее прояснен. Именно на этом направлении возникла наибольшая неразбериха и отмечено максимальное продвижение противника. Насколько в этом виновато командование фронта — вопрос весьма и весьма дискуссионный. Вероятно, решение свалить всю вину на командующего фронтом генерала армии Дмитрия Григорьевича Павлова и его подчиненных, обсуждалось в течение нескольких дней.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно