|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Суд да дело. Судебные процессы прошлого | Автор книги - Алексей Кузнецов

Cтраница 36

Обвиняемые А. В. Сухово-Кобылин принадлежал к древнему и в высшей степени знатному роду. Кобылины вели свой род от Андрея Кобылы, московского боярина времен Ивана Калиты и Симеона Гордого, то есть состояли в родстве с правящей императорской династией. От своих предков Александр Васильевич унаследовал гордый и высокомерный, вспыльчивый и раздражительный характер, а также немалое состояние. В 1838 году он окончил Московский университет и стал одним из столпов московского молодого beau mondе’а. В начале 1840-х он уезжает за границу и в Париже знакомится с молодой красивой француженкой по имени Луиза. Она жалуется ему на невозможность найти работу, и он приглашает ее в Россию, где она довольно быстро станет его любовницей и содержанкой. Отношения между влюбленными были бурными. Симон-Деманш ревновала, для чего имела все основания, особенно в последние месяцы перед смертью, когда у Сухово-Кобылина начинается страстный, широко обсуждаемый московской аристократией роман со светской красавицей Надеждой Ивановной Нарышкиной, урожденной Кнорринг. Таким образом, у него имелся очевидный мотив для убийства: стремление избавиться от надоевшей, но не желавшей с ним расставаться любовницы. Крайне подозрительным выглядели действия Сухово-Кобылина в промежутке между исчезновением Луизы и идентификацией ее останков. Он предпринимал шумные поиски по возможным адресам нахождения француженки и даже явился к московскому обер-полицмейстеру И. Д. Лужину с просьбой о розысках, причем не один, а с родственником в качестве свидетеля. При этом слуги согласно показали, что ранее Луиза неоднократно без предупреждения уезжала и никогда их барин подобного беспокойства не выказывал. Во флигеле родительского дома, где он проживал, были обнаружены многочисленные пятна крови и следы торопливой уборки, по поводу которых жильцом были даны неудовлетворительные ответы. Неудивительно, что следователи решили: «Сообразив ответы, отобранные от титулярного советника А. В. Сухово-Кобылина, с ответами от камердинера его и повара и найдя разноречие в словах их, а равно приняв в соображение кровавые пятна, найденные в квартире Сухово-Кобылина… то постановили: титулярного советника Александра Васильевича Сухово-Кобылина арестовать». Кроме того, были арестованы четверо дворовых, находившихся в услужении у убитой: горничные Кашкина и Алексеева, повар Егоров и кучер Козьмин. На следствии А. Сухово-Кобылин пытался объяснить происхождение крови на полу и обоях тем, что повар неосторожно резал курицу. В это время ученые еще не могли отличить кровь человека и животного — впервые это сможет сделать немецкий биолог Пауль Уленгут в начале ХХ века. Следствие, помимо указанных выше подозрительных обстоятельств, установило, что заявленное Сухово-Кобылиным алиби по меньшей мере ненадежно, поскольку входило в противоречие с показаниями его собственных, а также нарышкинских дворовых. Иными словами, за первые десять дней работы был собран значительный материал, который мог бы лечь в основу обвинительного заключения, но 19 ноября в деле начинает твориться нечто странное: без всяких на то видимых оснований «в особую разработку» берут повара Егорова, который на другой день сознается в убийстве. По его словам, слуги ненавидели хозяйку за то, что она их жестоко наказывала сама, а подчас наговаривала на них любовнику, и тогда расправа бывала еще страшнее. Поэтому, сговорившись вчетвером, они в ночь с 8-го на 9-е проникли в ее спальню и убили, после чего женщины одели тело, а мужчины вывезли его за Пресненскую заставу. Трое других слуг подтвердили показания Егорова. Сухово-Кобылин был освобожден из-под стражи. Дело поступило в первую инстанцию — московский надворный суд. Шла бумага по инстанциям Сухово-Кобылин отрицал не только связь с Нарышкиной, но и — вопреки общеизвестным фактам — с Симон-Деманш. Суд поверил ему на слово и 13 сентября, через 10 месяцев после убийства, вынес решение крепостных наказать плетьми и отправить на каторгу, а «Сухово-Кобылина, ни в чем по сему делу не виновного, к суду не привлекать». Дореформенный суд был сословным, для разных сословий существовали разные судебные органы. Поскольку в деле был замешан дворянин, по первой инстанции оно разбиралось Московским надворным судом, состоявшим из назначаемых судей. Второй инстанцией была Губернская уголовная палата в составе шести судей, в большинстве своем выборных от дворянства. Венчал всю эту конструкцию Правительствующий Сенат, два департамента которого располагались в Москве. Однако у подобного разрешения дела имелся более чем влиятельный противник, московский генерал-губернатор Арсений Андреевич Закревский. Близкий к императору человек, Закревский причудливо сочетал в себе высокую степень традиционного российского барского самодурства, которое ярко проявлялось им в управлении Первопрестольной, с чувством справедливости. То, что дело Сухово-Кобылина в его нынешнем состоянии шито белыми нитками, было для генерал-губернатора очевидным, и в полном соответствии со своими полномочиями он отменил приговор (имел право по тогдашнему законодательству!) и направил дело в Московскую уголовную палату, откуда оно было переправлено в Сенат. Столкнувшись с повышенным вниманием к делу такого влиятельного и непредсказуемого человека, как Закревский, Сенат счел за благо вернуть бумаги в палату на том формальном основании, что она не решила вопрос о привлечении либо непривлечении Сухово-Кобылина к суду. Палата собралась на экстренное заседание и в присутствии генерал-губернатора приняла решение, показавшееся заседателям соломоновым: признать Александра Васильевича виновным в «противозаконном сожитии» с Симон-Деманш и привлечь к суду для принятия формального судебного решения о церковном покаянии. Это решение было направлено в Сенат. Через несколько дней в деле произошел очередной резкий поворот: уже приговоренные к плетям и каторге дворовые Сухово-Кобылина дружно отказались от своих показаний, к которым, по их словам, их вынудили полицейские. При этом все четверо указывали на то, что самооговор они совершили по прямой просьбе своего барина, подкрепленной обещаниями вольной для них и их родственников, большого вознаграждения и «защиты».

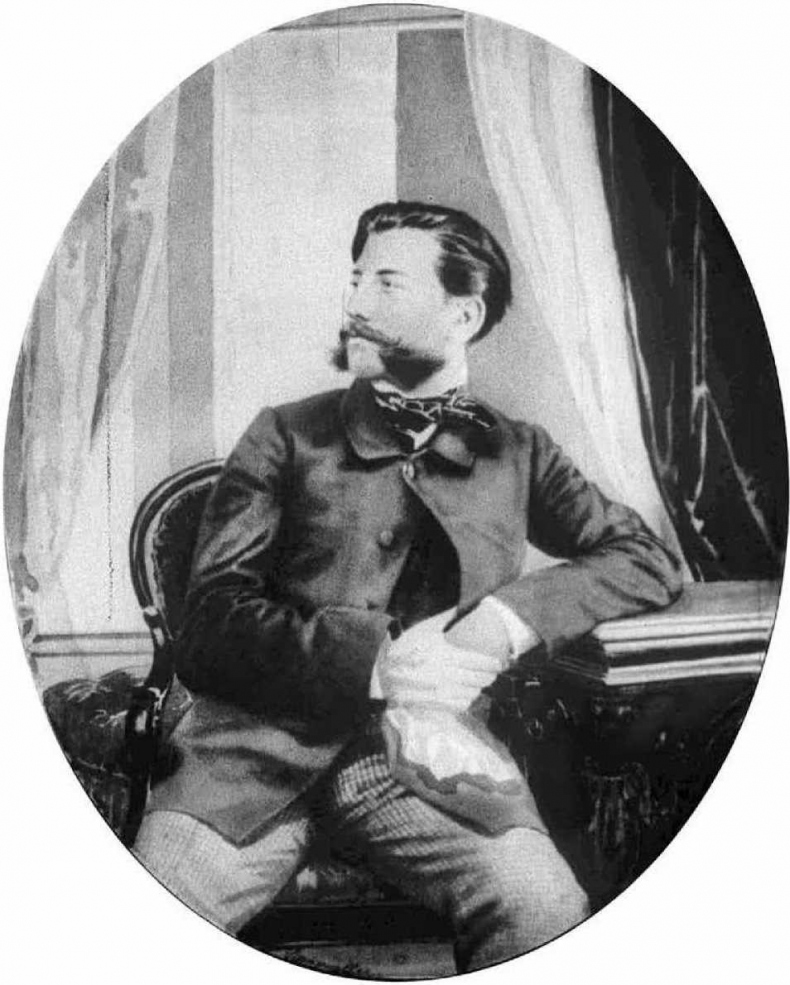

В. Тропинин «Портрет А.В. Сухово-Кобылина» Мнения сенаторов разделились. Ввиду имеющихся затруднений решение вопроса было перенесено в Общее собрание петербургских и московских департаментов Сената. Оттуда ввиду сохраняющихся разногласий дело было направлено в Государственный совет, который согласился с мнением министра юстиции и большинства сенаторов — провести новое расследование. Николай I утвердил решение Госсовета. Как пишет современный исследователь: «Возникнув по рапорту частного пристава, оно (дело. — А.К.) взошло «до подножия престола» двух императоров, вовлекло в судебный процесс более двухсот свидетелей, целую армию прокуроров, сенаторов, заседателей, следственных стряпчих и всех высших сановников России». И вот теперь дело «упало» к подножию судебной пирамиды и начало новое восхождение по инстанциям.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно