|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Социальный вид | Автор книги - Мэттью Либерман

Cтраница 31

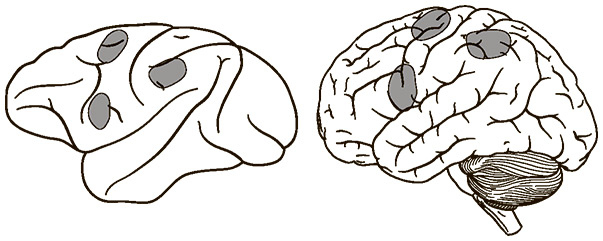

Обезьянничанье Джакомо Риццолатти из Пармского университета специализируется на нейропсихологии приматов. В 1980-е его лаборатория занималась изучением реакции отдельных нейронов у макак при выполнении различных действий. Одни нейроны премоторной коры реагировали на хватательные движения, совершаемые обезьяной, другие активировались, когда она клала предмет себе в рот, третьи — когда видела предмет, который можно схватить, даже если прямо сейчас она этого не делала, четвертые же никак себя не проявляли, пока она не касалась предмета215. Проще говоря, за разные функции у приматов отвечают отдельные группы нейронов, причем даже при выполнении простейших действий. В одном исследовании ученые заметили нечто неожиданное, и эта счастливая случайность резко изменила точку зрения на происхождение социальности216. Некоторые нейроны одинаково возбуждались — и когда обезьяна сама брала орех, и когда видела, как орех берет ученый. На орех в отсутствие каких-либо направленных на него действий нейроны не реагировали, как и на экспериментатора, имитирующего поднятие несуществующего ореха. Открытие поразило нейробиологов: прежде они пребывали в убеждении, что за восприятие, мышление и действие отвечают отдельные участки мозга. А зеркальные нейроны реагировали как в ходе действия, так и во время наблюдения за ним. То есть для этих нейронов что поднять орех самому, что смотреть, как это делает кто-то, — одно и то же. Некоторые психологи предполагали такого рода перцептивно-двигательное пересечение217, но для большинства это оказалось сенсацией. Нейроны действия не должны участвовать в восприятии! Но работа Риццолатти эту кажущуюся аксиому опровергла. Ажиотаж вокруг открытия зеркальных нейронов не утихал, и вскоре в них начали искать причины сложных психологических проблем. Сторонник этой позиции нейробиолог Вилейанур Рамачандран писал, что зеркальные нейроны — это «важнейшее открытие десятилетия» и «в психологии они выполняют ту же роль, что ДНК в биологии: задают объединяющую структуру и объясняют многие умственные способности, происхождение которых до сих пор оставалось тайной, недоступной для экспериментов»218. Как он и предсказывал, с момента открытия зеркальных нейронов им стали приписывать психические явления, оформившиеся уже в длиннейший список, в том числе речевые способности, культуру, имитацию, чтение мыслей и эмпатию219. Удивительно — оказалось, за всеми чудесами человеческой природы стоит всего один тип нейронов! Знаменательные научные открытия чаще всего проходят гегельянскую триаду: все начинается с надежды, что теперь-то будет объяснено 100% непонятных явлений (фаза 1 — тезис), далее вера в то, что оно вообще что-либо объясняет, теряется (фаза 2 — антитезис) и наконец происходит реалистическая оценка (фаза 3 — синтез). По-видимому, зеркальные нейроны на сегодняшний день находятся где-то между первой и второй фазами. Кто-то видит в них объяснение всего непонятного, связанного с мозгом, но многоголосье оппонентов уже сливается в стройный хор. Лично я отношу себя скорее к последним, хотя окончательно определюсь, видимо, на пике третьей фазы. Однако сейчас я не сомневаюсь: зеркальные нейроны выполняют две важные функции. Во-первых, отвечают за способность к имитации. Во-вторых, играют значимую роль в чтении мыслей — правда, более скромную, чем им принято приписывать. Имитация Человеческий мозг достиг своего нынешнего размера около 200 тысяч лет назад, однако самым ранним свидетельствам развитой культуры (в числе прочего это сложные инструменты — язык, религия и искусство) не более 50 тысяч лет. Считается, что именно в тот момент некое незначительное генетическое изменение подстегнуло развитие культуры. Есть версии, что оно улучшило кратковременную память и мы получили возможность держать в уме сразу несколько абстрактных идей220. Рамачандран возражает: уже имевшуюся мутацию, повлиявшую на зеркальные нейроны, могло ускорить развитие, которое он назвал «катализатором “большого скачка” в эволюции человека»221. Формирование культурных навыков и привычек связано со способностью к имитации. Зеркальные нейроны реагируют и на само действие, и на его зрительное восприятие, позволяют корректировать собственное действие в соответствии с увиденным. Значит, они являются идеальным механизмом имитации и основанного на ней обучения. А способность учиться, имитируя чужие действия, в доязыковом обществе, скорее всего, была основным способом передачи знаний по горизонтали — от одного человека к другому и по вертикали — из поколения в поколение. Небольшие усовершенствования в выполнении любых задач, от охоты до постройки хижин, пращуры передавали друг другу, дополняя по возможности собственными улучшениями. Были ли зеркальные нейроны прообразом социальных сетей в эпоху, когда люди еще не умели связно говорить и не могли обновлять статус в интернете? В пользу положительного ответа все больше аргументов: похоже, зеркальные нейроны играют ключевую роль в имитации. В 1999 году мой коллега Марко Якобони опубликовал первые доказательства наличия системы зеркальных нейронов у человека222. Вместо действий и наблюдений, как в предыдущем исследовании с обезьянами, он сосредоточился на наблюдениях и имитации. Участникам исследования, находящимся в сканере, показывали запись движений пальцев и просили просто смотреть или повторять их. Оказалось, что у людей в процессе наблюдений и имитации активируются приблизительно те же области мозга, что и у обезьян. Это дает основания предполагать: участки латеральных зон париетальной и лобной коры (рис. 6.1) имеют свойства, сходные с зеркальными нейронами у обезьян. Поскольку фМРТ не показывает активности отдельных нейронов, нельзя утверждать, что у человека наличествуют зеркальные нейроны. Но приборы фиксируют активность конкретных областей мозга, поэтому премоторную кору лобной доли, переднюю внутритеменную борозду и нижнюю теменную дольку у людей обычно называют «зеркальной системой», а не «системой зеркальных нейронов». Зеркальная система и система кратковременной памяти находятся в латеральных зонах париетальной и лобной коры, но не рядом друг с другом.

Рис. 6.1. Зеркальная система макак (слева) и человека (справа) Результаты первого исследования прозрачно намекнули на роль зеркальной системы в имитации, но для твердого подтверждения не хватало двух доказательств. Якобони решил проверить, как повлияет на имитацию временное отключение зеркальной системы223. Исследователи использовали трансчерепную магнитную стимуляцию (ТМС). Метод заключается в том, что электромагнитное поле направляется в конкретную точку коры и «перевозбуждает» нейроны в этой области, тем самым на некоторое время отключая ее. Звучит страшновато, но для здорового человека умело проведенная ТМС совершенно безопасна. В этом исследовании участникам предстояло в определенной последовательности нажимать кнопки. Во время ТМС зеркальной системы они ошибались чаще, так как имитировали чужие действия. Когда же ТМС не затрагивала зеркальной системы, количество ошибок не возрастало. Следовательно, зеркальная система играет в имитации ключевую роль. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно