|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Социальный вид | Автор книги - Мэттью Либерман

Cтраница 20

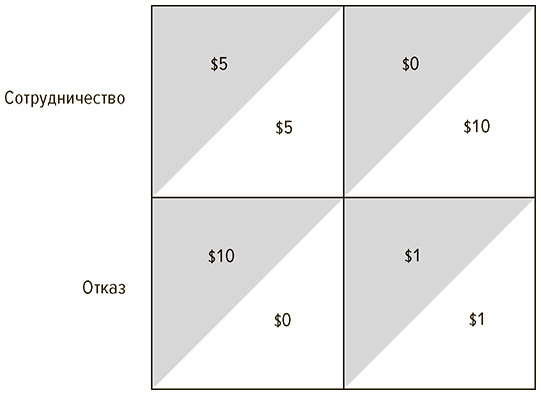

Интересно, какого рода стимулы заставят сотрудничать сторону, которой это явно невыгодно? В поведенческой экономике подобный случай иллюстрирует игра «Дилемма заключенного»126. Два игрока решают, сотрудничать им или нет. Доля выигрыша каждого зависит от индивидуальных решений. Предположим, в банке десять долларов (рис. 4.2). Игрокам достанется по пять долларов, если оба решат сотрудничать, и по доллару, если оба откажутся. Пока все просто. Но если один хочет сотрудничать, а другой нет, то отказавшийся получает весь банк. Сформулируем так: желание сотрудничать повышает шанс остаться ни с чем.

Рис. 4.2. Вероятности игры «Дилемма заключенного» Предположим, вы играете, вы не знакомы со вторым игроком, не обсуждали с ним стратегию решений и не увидитесь по окончании игры. Как вам действовать? Если вы хотите побольше заработать и предполагаете, что второй игрок будет сотрудничать, надо отказываться (так ваша доля составит не пять, а десять долларов). Если вы предполагаете, что второй игрок будет отказываться, стоит последовать его примеру (так вы получите всего доллар, но зато не останетесь ни с чем). Как бы ни действовал другой игрок, вам выгоднее отказываться. Однако же, по данным многочисленных исследований, при таких условиях люди пытаются сотрудничать в одном случае из трех127. Аксиома эгоистичного интереса Как объяснить стремление человека к сотрудничеству, если заранее ясно, что в результате он заработает меньше партнера128? Зная вероятности, люди просто действуют нерационально? Если верить утверждению экономиста XIX века Фрэнсиса Эджуорта, что «первый принцип экономики заключается в том, что любое лицо руководствуется только личными интересами»129, такое поведение действительно кажется нерациональным. И Эджуорт далеко не единственный, кто считает эгоизм (и только его) причиной любых действий. Философ XVIII века Дэвид Юм предлагал построить политическую систему на допущении, что у человека «нет никаких иных целей во всяких действиях, помимо преследования личной выгоды»130. Веком ранее философ Томас Гоббс по этому поводу выразился так: «Каждый человек естественным образом стремится к лучшему для себя»131. Этот исходный посыл называют аксиомой эгоистичного интереса132. Утверждение, что эгоистичный интерес движет всеми нашими действиями, не объясняет выбора в пользу сотрудничества, а относит его на счет нерациональности человека или непонимания им инструкций. Но почему тогда данные исследований противоречат аксиоме? В некоторых вариантах дилеммы заключенного игрока А предварительно информируют о решении игрока Б. Понятно, что если Б отказывается сотрудничать, А всегда поступит так же (обеспечив себе хотя бы доллар вместо нуля). Однако интересно, что если игроку А сообщают о решении игрока Б сотрудничать, вероятность аналогичного решения с его стороны повышается с 31% до 61%133. То есть игрок А добровольно решает получить пять долларов вместо десяти, тогда как рационально было бы отказаться. Если вы часто играете в эту игру с одним и тем же партнером, такой выбор согласуется с аксиомой эгоистичных интересов. Создав себе репутацию готового сотрудничать игрока, вы можете надеяться получать по пять долларов за следующие раунды, потому что партнер не пойдет в отказ, оставив вас ни с чем. Но в описанных исследованиях люди друг друга не знают, поэтому создавать репутацию не имеет смысла. Тогда единственное объяснение их выбора заключается в том, что помимо личной выгоды мы заботимся о благополучии окружающих134. А это такая же потребность, как удовлетворение собственных интересов. Если в дилемме заключенного вы решаете сотрудничать, зная, что игрок Б уже принял аналогичное решение, то, значит, для вас важнее, чтобы он получил пять долларов вместо нуля, чем самому получить десять вместо пяти. Поскольку вы не знаете и никогда не узнаете, с кем вы играли — поступок, прямо скажем, удивительный. Предположили бы вы, что случайный прохожий пойдет ради вас на такую жертву? А совершенно незнакомый человек из другой, далекой страны? В крупном международном проекте изучали 15 доиндустриальных сообществ, от собирателей племени ау в Папуа — Новая Гвинея до фермеров африканского племени шона, и везде люди принимали решения, противоречащие их личным интересам135. Любой житель планеты согласен получить немного меньше, чтобы кто-то другой получил немного больше. Допустим на секунду, что такой поступок не будет нерациональным. Неужели люди действительно рады чужому счастью? Или чувствуют себя обязанными сотрудничать? Возможно, в энный раз услышав золотое правило нравственности («поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой»), все полагают, что от них ожидают хорошего отношения, хотят они того или нет. Нарушить это правило невозможно — ведь тогда окружающие подумают о них плохо. Это согласуется с выводом этолога Ричарда Докинза: «Мы пытаемся учить щедрости и альтруизму, потому что рождены эгоистами»136. Разрешить эту загадку нам поможет инструментальное исследование мозга. Мы знаем его реакцию на следование социальным нормам и личным предпочтениям137. В первом случае активируются латеральные части префронтальной коры (которые, помимо прочего, помогают обуздывать порывы), а в последнем — система вознаграждения, в том числе вентральный стриатум. Нейробиолог и антрополог из Университета Эмори Джеймс Риллинг поместил играющих в дилемму заключенного в сканеры фМРТ и наблюдал за их мозгом во время принятия решения о сотрудничестве или отказе138. Теоретически склонность следовать социальным нормам изредка может заставить сотрудничать, но система вознаграждения выдаст предпочтение финансовой выгоде. И если в 70% случаев вы сотрудничаете из чувства долга, эгоистичная система вознаграждения должна более бурно реагировать в последних раундах, когда вы отказываетесь, чтобы немного заработать. С участниками исследования Риллинга все было наоборот. При решении партнера сотрудничать у игроков наблюдалась повышенная активность вентрального стриатума, если они принимали аналогичное решение, а не отказывались. Иначе говоря, они получали меньше, но система вознаграждения при этом была активнее. Судя по всему, вентральный стриатум чувствительнее к общей сумме, полученной обоими игроками, чем к выигрышу одного. Более того, латеральные части префронтальной коры не активировались в случаях сотрудничества участников, из чего следует, что они действительно хотели этого, а не поступали так из чувства долга. Стоит, правда, оговориться, что в исследовании Риллинга участники играли с одними и теми же партнерами. Значит, могло сыграть свою роль желание создать репутацию, и тогда система вознаграждения поначалу реагировала бы на предвкушение будущей выгоды от этой стратегии. Однако несколькими годами позже Риллинг опубликовал следующее исследование, где в каждом раунде игроки менялись партнерами, что исключает долгосрочные стратегии вроде создания репутации139. Результаты же получились аналогичные — повышенная активность вентрального стриатума при взаимном сотрудничестве. Риллинг также проводил испытания, информируя участников, что они играют с компьютером. В этом случае взаимное сотрудничество не активировало систему вознаграждения. То есть она реагирует именно на объединение с другими людьми, даже если выгода из-за этого уменьшается. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно