|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Социальный вид | Автор книги - Мэттью Либерман

Cтраница 12

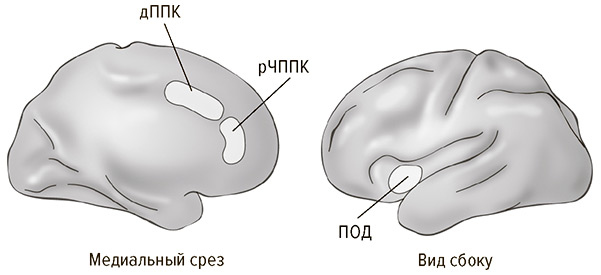

Дистресс при нарушении привязанности — однозначно социальное явление. Это сигнал как для окружающих, так и для самого младенца. Он подобен рации; привязывающая система работает только при условии наличия связи между младенцем и опекуном. Если бы привязывающая система отключалась по достижении взрослого возраста, мы были бы эмоционально глухи к плачу. К счастью, одна и та же система заставляет нас и плакать в младенчестве при разлуке с опекуном, и отзываться на плач детей, когда мы становимся родителями. У нас есть врожденная привязывающая система, и она работает всю жизнь61. Мы никогда не сможем не реагировать на социальную боль, как и на муки голода. В нас заложена потребность в социальных связях, проявляющаяся на протяжении всей жизни. Физическая близость опекуна — главная цель младенца. И за успешное достижение этой цели мы всю жизнь расплачиваемся потребностью в любви и дружбе и сопровождающей их социальной болью. Современник Боулби Гарри Харлоу изучал привязанность у приматов в одном из самых впечатляющих психологических исследований62. В 1950-е, в период расцвета бихевиоризма[7], когда в среде исследователей животных любовь и привязанность были под запретом, он работал с макак-резусами. Эмоциональную привязанность ребенка к матери в те годы называли «ассоциативно выученной». Иначе говоря, тепло, запах и ощущение присутствия матери считались ассоциативно связанными с первичными подкрепителями, такими как пища. Исходя из этого, младенцы «любят» мать в результате установившейся ассоциации между удовлетворением их потребностей и ее присутствием. Если бы эта теория была верна, ребенок, которого кормили рядом с постером Барри Манилоу, вырастал бы его поклонником, потому что ассоциировал бы популярного певца с получением пищи. Харлоу в подобной версии усомнился и провел собственный эксперимент. Новорожденных обезьянок отделили от взрослых и смастерили им «суррогатных матерей». Одну сделали из проволочной сетки с прикрепленным соском, из которого вытекало молоко. Другую, деревянную, обмотали губчатой резиной и махровыми полотенцами. Тряпичная «мать» была мягкой и приятной, но без молока. По размеру и очертаниям оба чучела приблизительно напоминали взрослую обезьяну. Харлоу наблюдал, к какой из двух «суррогатных матерей» у детенышей разовьется привязанность: к «кормилице» или к похожей на ощупь на обезьяну. Результат был неоспоримым и сокрушительным. Вскоре детеныши стали проводить с тряпичной «матерью» по 18 часов в день. Проволочной, дающей молоко, доставался минимум времени — необходимый лишь для того, чтобы подкрепиться. Теория привязанности, основанная на ассоциациях с пищей, рассыпалась в прах. Детеныши полюбили уютную тряпичную мать, похожую на настоящую обезьяну, хотя ничего реального от нее не получали. После эксперимента Харлоу социальную привязанность обнаружили у многих видов млекопитающих. Детеныши рождаются неспособными позаботиться о себе, их потребности удовлетворяют родители или опекуны. У самых разных видов млекопитающих — у крыс, степных полевок, морских свинок, крупного рогатого скота, овец, нечеловекообразных приматов и людей — ученые наблюдали вокализацию дистресса сепарации: призывающий плач при разлуке с опекунами63. Отлучение от опекунов приводило к повышению уровня кортизола (гормона стресса) и продолжительным социальным и когнитивным расстройствам64. У детей до пяти лет при разлуке с родителями из-за длительной госпитализации развиваются долгосрочные расстройства поведения и неспособность осваивать навыки чтения и письма65. А у детей, потерявших родителей, даже спустя десять лет сохраняется повышенный уровень кортизола66. Такого рода стрессы в детстве иногда серьезно меняют работу участка мозга, связанного с социальным самоконтролем67, о чем я подробнее расскажу в главе 9. В 1978 году Яак Панксепп, светило и автор термина «аффективная нейробиология», выдвинул гипотезу о том, что социальная привязанность функционирует за счет системы физической боли, так как управляется посредством опиоидных процессов. Опиоиды — естественные болеутоляющие мозга68, их выработка и высвобождение уменьшают боль. Именно поэтому морфин, синтетический опиат, так эффективен против боли. Как и прочие опиаты, морфин вызывает сильнейшее привыкание. Панксепп разглядел в этом процессе параллели с формированием привязанности у животных. Сепарация — удаление детеныша от матери — действует подобно отмене приема наркотика. Она вызывает боль и страдание, а воссоединение с матерью работает как болеутоляющее. Взаимная привязанность младенцев и опекунов, как разглядел Панксепп, вполне подпадает под определение наркомании. Сначала экспериментатор протестировал свою гипотезу на щенках. Во время социальной изоляции они скулили из-за дистресса сепарации. Но после низкой дозы морфина скулеж почти полностью прекращался. С тех пор многократно было подтверждено, что уровень опиатов ниже седативного смягчает дистресс сепарации у разных видов млекопитающих69. Более того, воссоединение матери и ребенка у обоих вызывает естественное повышение уровня эндорфинов70, действие которых подобно действию опиатов. Из этого следует: смягчающие дистресс физической боли нейрохимические процессы могут с тем же успехом снижать и уровень дистресса сепарации у младенцев. Это было первым неоспоримым свидетельством в пользу того, что социальную и физическую боль мозг воспринимает одинаково. Передняя поясная кора и человеческая боль При упоминании социальной боли чаще всего вспоминаются фрагменты из кинофильмов. Мы живо представляем себе, каково это — быть последним претендентом на место в спортивной команде, пережить расставание или потерять близкого человека. По понятным причинам на людях, переживших социальную изоляцию, расставание или измену, не проводят эксперименты с применением морфина71. Вместо того чтобы искусственно менять уровень опиоидов в организме, как Панксепп делал это со щенками, мы с Наоми Айзенбергер с помощью аппарата фМРТ наблюдали, что происходит в человеческом мозге при переживании социальной боли. В попытках уловить связь между социальной и физической болью мы сосредоточились в основном на дорсальной части передней поясной коры, или дППК («дорсальная» означает находящаяся в верхней части мозга), и в меньшей степени — на передней островковой доле большого мозга, или ПОД (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Дорсальная часть передней поясной коры (дППК), ростральная часть передней поясной коры (рЧППК) и передняя островковая доля (ПОД) Поясная кора — это продолговатый участок от задней до передней части мозга, огибающий мозолистое тело в середине. Слово «поясная» в названии происходит от латинского слова cingere, что означает «пояс» — кора как бы опоясывает мозолистое тело. Дополнительно посмотрите картинки в интернете, так вы составите более полное представление о взаимном расположении участков мозга, чем по одной приведенной здесь иллюстрации. По каждому участку мозга найдется огромное количество рисунков. На то, что связь между социальной и физической болью обусловлена ППК (передней поясной корой) в целом и дППК в частности, указывают четыре фактора72. Во-первых, ППК — одна из нейронных адаптаций, отличающая млекопитающих от их рептилоидных предков: у нас есть ППК, а у рептилий нет. Поэтому логично предположить, что новые психологические процессы (привязанность и социальная боль), впервые проявившиеся у млекопитающих, происходят из недавно развившихся областей мозга — ППК. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно