|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Палеонтология антрополога. Иллюстрированный путеводитель в зверинец прошлого | Автор книги - Станислав Дробышевский

Cтраница 5

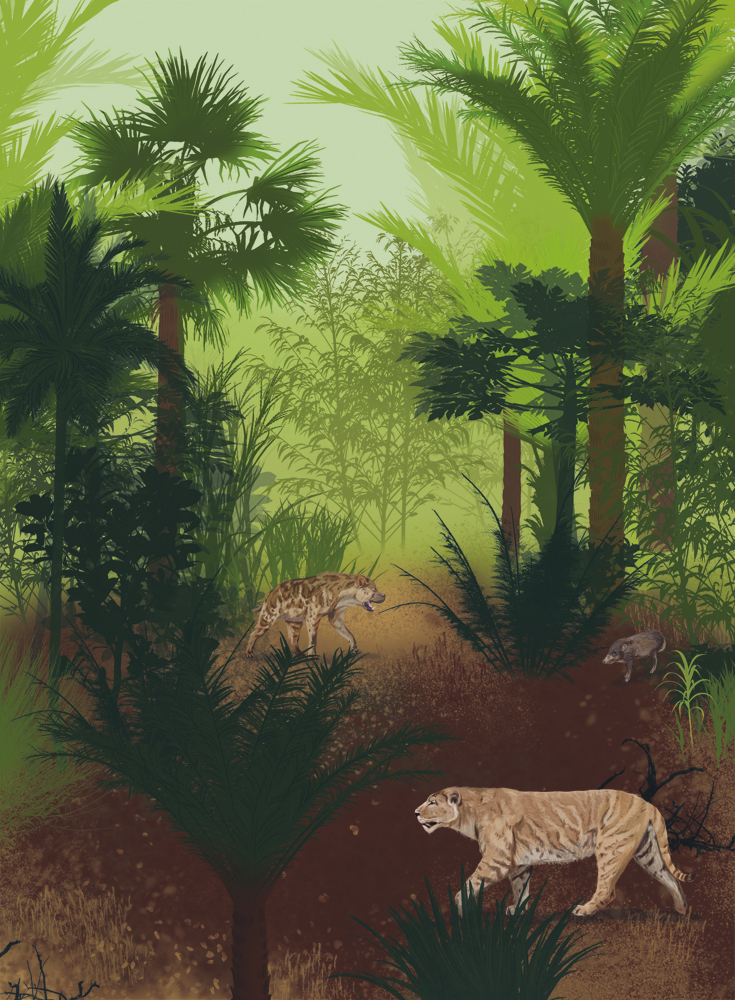

Megistotherium Экологически к амфиционидам, вероятно, были близки примитивные медведи Hemicyoninae, представленные в Африке единственным зубом предположительно рода Hemicyon из Русинги (18–17 млн л. н.). Как уже говорилось, в предыдущую эпоху в Евразии возникли кошачьи. В Африке кошкоподобные твари появляются примерно 20 млн л. н. Правда, первыми были не совсем кошки, а саблезубые Barbourofelidae: кенийский Ginsburgsmilus – самый древний и примитивный; Afrosmilus известен не только из Кении, но и из Намибии, и Испании; ливийский Syrtosmilus чуть более поздний и продвинутый. Барбурофелиды – оригинальная группа, конвергентная настоящим кошкам. Вероятно, возникли они именно в Африке, по крайней мере, древнейшие представители найдены именно тут (впрочем, они вполне могут иметь и азиатские корни). Тем более интересно, что после они успешно расселились и в Европу, и в Азию, и даже в Северную Америку, причём миграции, видимо, совершались неоднократно. Барбурофелиды были крупными хищниками с тяжёлыми головами, огромными клыками и коренастыми лапами. С такими пропорциями вряд ли они были слишком опасны для древесных обезьян, но свиней они должны были любить. Любопытное о котиках… Кошкообразные хищники возникали не однажды. В среднем эоцене в Азии зародились нимравиды Nimravidae, в конце олигоцена в Европе – кошачьи Felidae, а в начале миоцена в Африке – барбурофелиды Barbourofelidae. Благодаря изначальному родству и примерно одному образу жизни, внешне они были очень похожи, так что на взгляд обычного человека это всё – «саблезубые тигры». После все они переселялись взад-вперёд, но показательно, что самые примитивные – нимравиды – в Африку так и не проникли. В Африку 20–18 млн л. н. просочились и настоящие несаблезубые кошачьи Felidae. Древнейшим был Asilifelis coteae с острова Русинги. Впрочем, этот котейка достигал размера лишь самых мелких современных мурок, так что был не опасен для проконсулов. Ко времени 17,5–17 млн л. н. кошки подрастают: Diamantofelis ferox был вполне среднеразмерным, а Namafelis minor – с современного каракала. Оба вида найдены в Намибии, в восточноафриканских местонахождениях их останки не сохранились; однако, учитывая евразийское происхождение семейства, нет сомнений, что в северных частях континента подобные хищники тоже имелись. Несмотря на то, что первые кошачьи выглядели далеко не столь устрашающе, как барбурофелиды, именно они и нагоняли жуть на наших предков. Саблезубость и крупноразмерность хороши для борьбы с толстокожими, но не дают никаких преимуществ в погоне за акробатами. Так что с этого момента и во все последующие времена кошки жрали обезьян (а если кому-то не нравится это «нелитературное» слово, то я добавлю: не только жрали, но и громко чавкали, и кровь с усов шершавым языком слизывали. И из пасти у них воняло). Халява кончилась.

Diamantofelis ferox Маленькое замечание… Среди как обычных людей, так и профессиональных палеонтологов бытует мнение, что словом «останки» должно называть лишь останки людей, тогда как древние части животных недостойны этого и могут означаться лишь как «остатки». Антропологу же это не очевидно, так как антрополог прекрасно знает, что человек – это лишь один из видов животных. Выделение человеческих «останков» как особенных в основе своей восходит к религиозному воззрению на человека как единственного обладающего душой, а потому странно использовать такое разделение в книге о наших предках. Так что, заранее навлекая на себя гнев со всех возможных сторон, всё же в нашем повествовании все останки будут уважительно именоваться именно так. Конкуренты и соперники были важнейшей частью нашей эволюции, без них мы не стали бы собой, а потому звери явно не заслужили унижения. Средний миоцен – начало позднего миоцена, 15–7 млн л. н.

Маленькое замечание… Средний миоцен занимает время от 16 до 11,6 млн л. н., а поздний – от 11,6 до 5,3 млн л. н. Средний миоцен начался довольно хорошо. Ко времени около 15–16 млн л. н. планета опять чуток разогрелась, это благостное время зовётся среднемиоценовым климатическим оптимумом. Однако счастье длилось не так уж долго: то ли из-за продолжающегося роста Гималаев, то ли из-за вулканизма в долине реки Колумбия, то ли ещё по какой причине в последующем температуры только падали, так что к 9 млн л. н. в Северном полушарии появились ледниковые щиты, а с 8–7 всё окончательно полетело в Хельхейм. Во время климатического оптимума человекообразные обезьяны продолжали себя чувствовать неплохо. Из интервала 15–13 млн л. н. известно довольно много их родов и видов. Из дендропитековых как минимум два вида Simiolus дожили до 14 млн л. н., а один – до 12,5 млн л. н., причём самый поздний Simiolus minutus весом 3,5 кг оказался и самой маленькой человекообразной обезьяной из всех, да ещё к тому же листоядной. Думается, их вымирание было связано с одновременным сокращением подходящих местообитаний и появлением успешных конкурентов – листоядных колобусов. Классические проконсулины, похоже, до конца среднемиоценового оптимума не дотянули, разве что Limnopithecus дожил до 14,5 млн л. н. Среди афропитецин Ugandapithecus gitongai (14–14,5 млн л. н.) достиг рекордных значений для африканских человекообразных, выросши до размеров гориллы. Возможно, к этому же подсемейству относится и Otavipithecus namibiensis, чьи останки с древностью 12–13 млн л. н. (или чуть большей) обнаружены в Намибии, тогда всё ещё покрытой лесами. Ньянзапитецины в числе нескольких видов Nyanzapithecus тоже дожили примерно до 13 млн л. н., причём самые поздние были мельче древних. Их исчезновение, как и дендропитековых, видимо, было вызвано конкуренцией с мартышкообразными обезьянами – тоже мелкими древесными, но гораздо более прыткими и неприхотливыми. Появилось и новое подсемейство человекообразных – Kenyapithecinae. Они гораздо более продвинуты, чем предыдущие проконсуловые, и больше похожи на современных человекообразных. Кенийский Kenyapithecus wickeri жил 14–12,5 млн л. н., а Kenyapithecus kizili примерно в то же время обитал в Турции. Надо думать, именно в это время и на этой стадии человекообразные обезьяны перешли к вертикальному лазанию. По фрагментарным африканским материалам это не очевидно, но по европейским прослеживается. Крупным тяжёлым животным трудно бегать по тонким сучьям – когда ты шире ветки, то уже не особо-то продефилируешь по ней, как по проспекту. Малейшее качание – и полетишь вниз, в гости к креодонтам. Проще идти по суку на ногах, придерживаясь поднятыми руками за верхние ветви. А это требует перестройки всего тела – не только ног и суставов рук (в особенности плечевого), но и основания черепа, ориентации и прикрепления внутренних органов, работы дыхательной и кровеносной систем. В будущем такой тип передвижения стал залогом нашего прямохождения, а у более продвинутых, чем мы, гиббонов зашёл намного дальше – вплоть до чудес быстрой брахиации. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно