|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Общая психопатология | Автор книги - Карл Теодор Ясперс

Cтраница 390

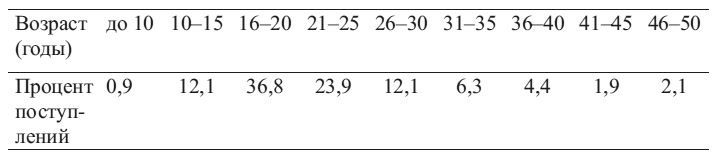

Обычно острые психозы длятся от нескольких месяцев до полугода, нередко – до года. Чем дольше длится психоз, тем хуже прогноз. Но известны случаи выздоровления и после очень долгой болезни. Согласно Дрейфусу (Dreyfus), во второй половине жизни (в так называемом инволюционном возрасте) проходит даже меланхолия, которая продолжалась десять лет. Известны удивительные случаи позднего выздоровления [717], совпадающие с периодом климакса или связанные с серьезными соматическими расстройствами (такими как рожистое воспаление и другие инфекционные заболевания). Что касается прогноза для шизофренического процесса, то в связи с ним имеется ряд специальных указаний. При острых шизофренических психозах действует следующее правило: регулярное увеличение веса тела, а у женщин – возобновление регулярных менструаций, не сопровождаемое сколько-нибудь заметным улучшением психического состояния, указывает на переход к хронической неизлечимой стадии. Мауц выдвинул ряд весьма убедительных прогностических положений [718]. «Шизофренической катастрофой» он называет тяжелый, необратимый распад в течение двух-трех лет после начала болезни. Подобное случается примерно у 15 % больных шизофренией, принятых в лечебные заведения, причем почти всегда это лица в возрасте от 16 до 25 лет. При пикническом телосложении катастрофа исключается, тогда как при астеническом телосложении ее риск возрастает. Через 3–4 года после начала болезни почти всегда (в 98 % случаев) наступает тяжелое помешательство. Окончательный распад наступает обычно после третьего шуба в развитии процесса. Если же третий шуб не приносит с собой окончательного распада, можно надеяться, что тяжелое помешательство не наступит. Согласно Бринеру [719], наилучшие шансы на ремиссию имеют больные с ажитированной кататонией (притом что треть их умирает при острых приступах), тогда как наихудшие шансы – больные с паранойей. Прогнозы для истерии и неврозов указывают на высокую вероятность улучшения в пожилом возрасте. Крепелин приводит следующие цифры, отражающие распределение больных истерией, впервые поступивших в его клинику, по возрастным группам:

Из таблицы следует, что в старших возрастных группах процент поступлений относительно невелик. Поскольку пациенты с истерией почти всегда возвращаются к нормальной жизни, Крепелин заключает, что в зрелом возрасте истерические расстройства в основном проходят, и лишь очень редко лиц, страдающих истерией, действительно требуется госпитализировать. § 4. Очерк развития научной психопатологии

Мы не ставим своей целью обзор известных в истории подходов к лечению психически больных и организации лечебных заведений; мы не собираемся также рассказывать о крупнейших психиатрах или о клинической практике [720]. Наша задача заключается в том, чтобы рассмотреть историю психиатрии как науки. Нас интересует прежде всего история формирования психиатрических понятий и способов познания психической реальности, то есть история «чистой» теории. В естественных науках труды ученых далекого прошлого представляют по большей части чисто исторический интерес. Они устарели; из них больше нельзя извлечь ничего нового. В гуманитарных же науках наиболее выдающиеся труды сохраняют, наряду с историческим, также и особого рода непреходящее значение, которое не может устареть. В том, что касается значения истории науки для ее современного состояния, психиатрия находится где-то посредине. История исследований в области мозговых расстройств, анатомии, паралича и т. п. интересна только ограниченному кругу любителей. С другой стороны, поскольку история психиатрии заключает в себе историю развития психопатологии и, следовательно, учит нас тому, как возникали и развивались теоретические воззрения на феноменологию, понятные взаимосвязи, типологию характеров, объективные проявления психических расстройств и т. п., она имеет собственную непреходящую ценность. В противоположность исследователю в области соматической медицины, психопатолог не может обойтись без знакомства с самыми значительными достижениями прошлого. Нет сомнения, что в старых книгах он найдет много такого, о чем не говорится в более поздних работах (или же говорится в не столь выразительной форме). На собственном опыте он убедится в том, что чтение трудов какого-либо одного выдающегося психиатра даст ему больше, чем целые горы литературы. Цель нашего обзора (который, безусловно, далеко не полон) – рассмотреть историю именно с этой точки зрения и указать на известные нам лучшие работы психиатров прошлого. До конца XVIII века психиатрия, по существу, оставалась частью медицины [721]. Соответственно, исторический опыт, накопленный ею до этого времени, может в лучшем случае вызвать к жизни определенные соображения философского толка. В течение XVIII века в свет вышло множество трудов по психиатрии [722], но все они лишь подготовили почву для более выдающихся достижений – притом что общий объем знания за это время чрезвычайно возрос. Любопытно, что за тысячелетия существования цивилизации душевнобольные не считались особой научной проблемой и не обследовались в практических целях. К носителям самых тяжелых душевных расстройств применялись средства общего характера. Были известны отдельные терапевтические приемы, но проблема в целом не становилась предметом рассмотрения. Только в последние два века реальность душевных болезней, как граничная зона «человеческого», была воспринята во всей ее серьезности. Ныне она наконец исследуется методически и в разных аспектах, с пониманием философской значимости возникающих проблем; ныне наконец удалось наглядно продемонстрировать все многообразие связанных с этой реальностью удивительных фактов. (а) Практика и научное знание

Большинство исследований по психопатологии вызвано к жизни практической потребностью. Знание о психически аномальных людях мы черпаем отнюдь не только из тех явлений, которые наблюдаем в клинике, во время сеансов психотерапии, на консультациях; но именно здесь суть того, что мы знаем, находит свое полноценное проявление и подтверждение. Ситуации, в которых обнаруживают себя те или иные реалии, равно как и цели и задачи, которым служит лечение, – все это создает условия для приумножения научных знаний. Рамки, в которых происходит расширение нашего научного горизонта, определяются господствующими воззрениями и предрассудками эпохи. В итоге наука активно развивается в каком-либо одном из множества возможных направлений. Каждая наука характеризуется собственной «социологией», ибо магистральные пути исследования диктуются обществом и его потребностями. Это очень важно помнить, когда речь идет о психопатологии. Желание защитить и помочь ведет к практике – единственному источнику знания. Деятельность лечебных заведений и приютов, работа по решению конкретных практических задач – все это создает питательную среду для развития науки и создания научных трудов. Функция последних – либо непосредственный вклад в решение той или иной конкретной задачи, либо интеллектуальная поддержка деятельности, имеющей собственные, независимые основания. Достаточно посетить заседания съезда психиатров, чтобы убедиться, до какой степени в нашей науке доминируют вопросы профессиональной практики, – причем это относится и к тем случаям, когда обсуждение касается чисто научных проблем. Мы можем убедиться также и в том, что не зависящая от практических соображений страсть к познанию – удел очень и очень немногих.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно