|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Парадоксы 1941 года. Соотношение сил и средств сторон в начале Великой Отечественной войны | Автор книги - Александр Русаков

Cтраница 84

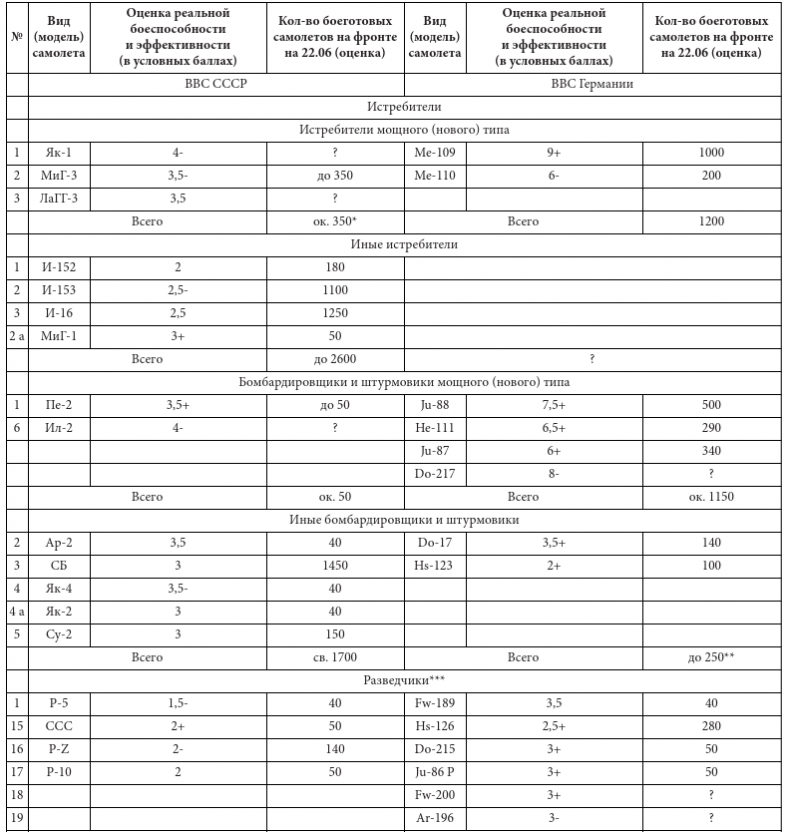

*** Большинство советских боеготовых истребителей нового типа, а также иных самолетов нового типа к началу войны не имели подготовленных экипажей. Поэтому боеготовы они были лишь номинально, условно. *** В люфтваффе имелось довольно много моделей бомбардировщиков устаревших типов, малосерийных бомбардировщиков, а также универсальных и иных самолетов, которые использовались как бомбардировщики и штурмовики (Fw-200, Do-215, Ju-52, Ju-86, Ar-196, Do-23, Do-24, Ме-109, Ме-110, He-45, He-50, He-59, He-115 и др.). Приводить данные по каждому из них весьма затруднительно, да и не имеет большого смысла. Некоторые из них являлись новыми моделями, но они, как правило, значительно уступали специализированным бомбардировщикам мощного типа. *** Состав и численность самолетов-разведчиков сторон приведены здесь довольно приблизительно. Некоторые из указанных самолетов использовались не только как разведчики, в частности Do-215, Fw-200. Вместе с тем как разведчики использовались указанные выше немецкие истребители и бомбардировщики. Кроме того, в ВВС сторон имелись и некоторые другие самолеты-разведчики, помимо перечисленных, например в люфтваффе Ar-95, He-114, которые, впрочем, важной роли в войсках не играли. В качестве комментария к этой таблице в первую очередь следует подчеркнуть, что оценки боеспособности и эффективности самолетов сторон, данные в ней в баллах, имеют, конечно же, условный и весьма спорный характер. Однако каждая из них дана на основе учета совокупности всех летно-технических и иных характеристик оцениваемых самолетов, возможностей установленного на них оборудования, а также результатов их боевого применения в начале войны. Да, автор мог ошибиться в своих оценках, а с какими-то самолетами, возможно, и сильно, но возможные ошибки, скорее всего, уравновешивают друг друга, а сами оценки все-таки помогают более конкретно, точно понять боеспособность боевых самолетов сторон в целом. Далее следует сказать, что из этой таблицы хорошо видно, что ВВС Германии, весьма значительно уступая ВВС СССР в общем количестве боевых самолетов основных моделей, с лихвой компенсировали это гораздо лучшим их качеством. В целом же количественно-качественное превосходство было за люфтваффе. Более того, качество самолетов было важнее еще и потому, что большее количество самолетов не только увеличивало силу ВВС, но и добавляло трудности в их обслуживании, обеспечении и управлении. Летно-технические и иные характеристики конкретных моделей самолетов сторон, на которых основана оценка их боеспособности и эффективности, автор уже довольно подробно осветил выше. Но нельзя забывать и об общих особенностях состояния самолетов каждой из сторон и инфраструктуры их ВВС. Чтобы понять, насколько германские ВВС превосходили в этом советские, достаточно, по-видимому, лишь еще раз привести высказывания В. Алексеенко: «…в результате испытаний в НИИ ВВС всех закупленных в Германии боевых самолетов (Bf-109 E, Bf-110, Ju-88, Do-215) отмечалось, что немецкий самолет не мыслится без радиостанции, радиокомпаса, без оборудования для слепой посадки и целого ряда оборудования, обеспечивающего его боевое применение. <…> Радиомаячная и радиопеленгаторная служба Германии еще в мирное время располагала хорошо развитой сетью аэродромных радиостанций, радиомаяков, радиопеленгаторов, светомаяков и аэродромов, оборудованных для ночных полетов и полетов днем в сложных метеоусловиях – аппаратурой слепой посадки. Характерная особенность конструкций немецких самолетов заключалась в том, что при проектировании и постройке большое внимание уделялось максимальному облегчению эксплуатации самолета в полевых условиях и удобству для летного состава выполнения боевых задач. С этой целью в конструкции самолета был предусмотрен ряд автоматов, облегчающих работу летчика» [221]. Речь, в частности, идет об автоматических устройствах, обеспечивающих безопасность взлета и посадки, в том числе слепой посадки, устойчивость работы двигателя, безопасность пикирования и выхода из него, а также сохранение курса полета. К этому добавлялось еще и большое преимущество люфтваффе в развитии наземных авиаслужб, которое позволяло им применять авиацию более интенсивно и эффективно. Ну а теперь сравним ВВС сторон в целом, сопоставив их по количественно-качественному составу и структуре. Поскольку победа в войне рассматриваемого типа достигалась в основном на земле, военно-воздушные силы были необходимы прежде всего для того, чтобы поддерживать действия наземных сил с воздуха. Поэтому главной ударной силой военно-воздушных сил являлись бомбардировщики (вместе со штурмовиками), а остальные виды самолетов в принципе были нужны для того, чтобы обеспечить им возможность наносить удары по наземным целям. Однако чтобы нанести удары по наземным целям, бомбардировщики должны были преодолеть противодействие истребительной авиации противника и его наземных сил ПВО. И это сопротивление можно было сделать очень упорным. Поэтому решающей силой ВВС зачастую становилась истребительная авиация. И в той ситуации военно-воздушного противостояния, которая сложилась в начале Великой Отечественной войны, так и произошло. Действительно, даже самым сильным по летно-техническим характеристикам и вооружению бомбардировщикам и штурмовикам, не говоря уже о разведчиках, корректировщиках и иных самолетах, весьма трудно вести воздушные бои против истребителей. Последние и скорость имеют в среднем гораздо бόльшую, и тем более – скороподъемность и маневренность. Кроме того, конструкция и оснащение истребителей, в частности приборы и устройства для наблюдения и стрельбы, были тоже, как правило, лучше приспособлены для воздушных боев. Конечно, количественный недостаток истребителей можно было как бы компенсировать массированным применением бомбардировщиков и штурмовиков на решающих участках противоборства, как это делали впоследствии американцы с англичанами, совершая налеты на немецкие заводы и транспортные узлы, или наши, атакуя позиции немецких войск в ходе крупных сражений. Ведь когда в налете участвуют многие десятки, а тем более сотни бомберов, да еще и при поддержке истребителей, пусть даже не самых лучших, остановить их бывает очень трудно. Однако организовывать такие массированные налеты, особенно в начале войны, получалось нечасто, а бои и сражения происходили каждый день на территориях протяженностью в тысячи километров. Итак, начнем со сравнения истребительной авиации. Как уже сказано, в ВВС Германии, направленных для удара по СССР, истребителей было меньше, чем в советских ВВС ЗВО, причем в несколько раз. Казалось бы, при таком численном превосходстве советские истребители должны были захватить господство в воздухе в начавшейся войне уверенно и прочно. Но не тут-то было! Все произошло ровно наоборот. Почему? Да потому, что в то время ни один из советских истребителей по своим реальным летным и боевым возможностям не мог и близко сравниться с основным немецким истребителем Ме-109. Большинство наших истребителей были сильно устаревшими, безнадежно уступая этому «немцу» буквально во всем. Но и новые советские истребители много проигрывали его последней модификации Ме-109 F, которая при этом численно преобладала среди немецких истребителей. Даже лучший на тот момент из наших Як-1 довольно сильно уступал ему и в скорости, и в скороподъемности, и в защищенности, не говоря уже об оснащении радиосвязью и приборами для управления полетом. Если он в чем и превосходил «немца», то лишь в горизонтальной маневренности, да и то едва ли. Ну а МиГ-3 уступал ему и в этом. При этом, правда, не уступал в скорости, но лишь на больших высотах, на которых воздушные бои происходили редко. А ЛаГГ-3 мог похвастать лишь своей вооруженностью, да и то не все с ней было однозначно, и «мессера» в ней он в целом не превосходил. Кроме того, наши новые истребители, особенно МиГ-3 и ЛаГГ-3, были тогда еще слишком сырыми, недоведенными в конструктивном и производственном отношении. Эти две модели истребителей, особенно МиГ-3, были также весьма сложны в пилотировании. К тому же существовала проблема подготовки для наших новых истребителей пилотов. И даже на тех машинах, для которых их успели подготовить, они были еще неопытными. В итоге получалось, что реально боеготовых истребителей нового типа в советских ВВС было в несколько раз меньше, чем в люфтваффе. При этом по своему качеству они сильно уступали немецким истребителям, имели менее подготовленных летчиков, да еще и при значительно худшей наземной поддержке полетов. Поэтому захват полного господства в воздухе на фронте немецкими ВВС был вполне закономерен. И дело тут, получается, отнюдь не в какой-то хитрой тактике или некоем особом умении управлять войсками немецкими генералами либо бездарности наших. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно