|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Парадоксы 1941 года. Соотношение сил и средств сторон в начале Великой Отечественной войны | Автор книги - Александр Русаков

Cтраница 8

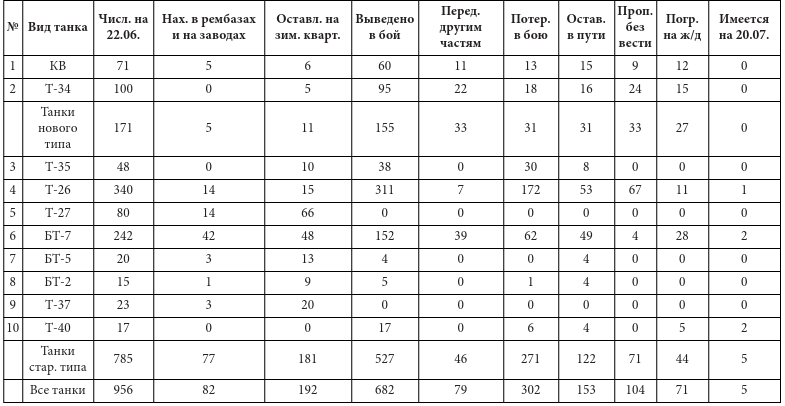

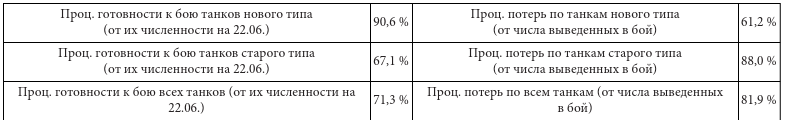

Даже командующий немецкой группой армий «Центр» Ф. фон Бок, который вряд ли сумел полностью справиться с естественным желанием приукрасить свой полководческий триумф в сражении с войсками фронта Д. Павлова, и то записал в своем дневнике всего лишь о 2585 советских танков, захваченных и уничтоженных за указанный период времени подчиненными ему силами [27]. И это на самом неблагополучном для Красной армии фронте, потери на котором в начале войны составляли едва не половину всех наших потерь! Весьма также интересно уточнить, а чем же гитлеровцы уничтожали наши танки? Нет, понятно, не шашками или штыками, но, как ни крути, а получается, что все теми же якобы малочисленными и слабыми немецкими танками и артиллерийскими орудиями, о которых нам пишут многочисленные историки-мифологизаторы. Впрочем, чтобы понять многие важные причины этого разгрома, не нужно даже кропотливого анализа всех фактов и скрупулезного подсчета всех показателей. Достаточно хотя бы внимательно посмотреть на структуру наших танковых войск западных военных округов. Порядка 20 % их бронетехники составляли легкие пулеметные танки, малые танки и танкетки, еще больше (до 30 %) советской бронетехники фактически находилось не в боеготовом состоянии, а доля танков нового типа в них насчитывала всего лишь около 10 %. Кроме того, многие сотни танков, числившиеся в войсках ЗВО, на самом деле еще не были в строю или уже выбыли из него. У немцев же малых танков и танкеток не было вообще, доля легких пулеметных танков Т-I составляла около 8 %, практически все танки были не просто боеготовыми, а уже введены в действие. Что касается их танков и штурмовых орудий нового типа, то они составляли почти половину бронетехники войск вторжения. Но об этом подробнее поговорим дальше. Ну да ладно, вернемся к работе В. Гончарова. Особое внимание он уделил крупнейшему танковому сражению на Волыни, которое состоялось в последние дни июня 1941 года (в районе Дубно, Луцка и Брод). Назвав его уникальным, он отметил, в частности, то, что это был «встречный бой танковых частей на широком фронте (до 50 км) без поддержки пехоты». «Танковые и моторизованные группы обеих сторон, – продолжал он, – вырывались вперед, образуя «слоеный пирог» и угрожая флангам друг друга» [28]. Правда, согласиться с ним в том, что пехота их не поддерживала, никак нельзя, но роль ее в этом сражении и в самом деле была невелика. Если поверить официальным отчетам советского военного ведомства и послевоенным данным немецких генералов, то выходило, что советские войска имели в этом сражении огромное превосходство в числе танков – примерно 3-кратное. Согласно этим данным, с немецкой стороны в сражении участвовало пять танковых дивизий, имевших в наличии 700–800 танков (если не меньше), с советской – пять механизированных корпусов, имевших в наличии 2000–2500 танков, а по некоторым данным – свыше 2800. К примеру, известный исследователь А. Исаев подсчитал, что их соотношение в нем было следующим: 800 против 2800 [29]. Но несмотря на это, сражение, как известно, полностью выиграли немцы. Как же так получилось? Что, действительно главное – маневры? Либо же всё дело в том, что немецкие танкисты были исключительно отличниками, а наши – сплошь двоечниками? В этом сражении участвовали, разумеется, не только танки, но все-таки с каждой стороны именно они составляли основные силы. И свалить все на распрекрасную пехоту вермахта, а равно на вездесущие немецкие крупнокалиберные зенитные орудия, которые якобы были главными истребителями лучших советских танков в начале войны, в данном случае никак не получится. Как ни крути, а выходит, что немецкие танки в прямом столкновении побили советские танки, причем вроде как гораздо более многочисленные. Но это же значит, что их танки оказались значительно сильнее, чем наши! И в то же время если бы наши танки тогда были действительно хороши, то при всех проблемах управления войсками и готовности экипажей эта танковая лавина Юго-Западного фронта на столь небольшом своем участке неизбежно бы протаранила, пробила немецкие позиции своей мощью, как говорится, массой бы задавила. Не помогли и новые танки Т-34 и КВ, коих в мехкорпусах, участвовавших в сражении, вроде бы было немало. И подбивали их немцы почти так же успешно, как и другие наши танки. Это, кстати, можно лицезреть на архивных немецких фотографиях, которые во множестве теперь размещены в военно-исторических книгах и Интернете. Или можно заглянуть в подсчеты того же А. Исаева, согласно которым в 10-й советской танковой дивизии из 56 потерянных в этом сражении танков КВ было разбито и сгорело на поле боя 11, выбыло по техническим причинам 34 и еще 11 осталось на поле боя по неустановленным причинам. Что касается потерянных 32 танков Т-34, то жертвами немецких ударов стали 20 из них, а 9 было потеряно по техническим причинам [30]. Получается, что если танки КВ еще представляли для немцев на поле боя серьезную проблему, то «тридцатьчетверки» подбивались ими достаточно легко. Согласно данным А. Исаева, по доле выведенных из строя в результате огня врага Т-34 имел показатели практически не лучше, чем танки Т-26, Т-28 и БТ-7. Что в общем-то неудивительно, так как он был тогда не столь уж и неуязвим, каким его порой пытаются представить. И броневая защита его была не такой уж и мощной, и слабых мест для огня врага в нем хватало: передний люк, маска орудия, пулеметные установки, сварные швы, но особенно гусеницы. Помимо этого, из-за проблем своей компоновки танк был весьма пожаро– и взрывоопасен. Да вдобавок еще, будучи совсем новым танком, он имел тогда много конструктивных и производственных недостатков и недоработок. Ну а если посмотреть на структуру потерь мехкорпусов? А заодно надо бы конкретнее разобраться в том, какова в них была доля боеготовых танков к началу войны. Сделаем это на примере одного из наиболее укомплектованных мехкорпусов этого периода – 8-го, воспользовавшись данными А. Исаева, полученными им в ЦАМО РФ (ф. 229, оп. 161, д. 89, л. 90) [31]. Итак, вот основные цифры наличия, местонахождения, использования, потерь и остатка танков этого корпуса за первый месяц войны:

Если проанализировать эти данные, то в результате получается:

В качестве комментария к первой из таблиц надо прежде всего отметить, что в ней не сходится баланс наличия и потерь по танку БТ-7. Но, как говорится, за что купил, за то и продаю. Автор вынужден оперировать теми цифрами, которые приведены в работе А. Исаева, и почему в них есть расхождения, можно только догадываться. В любом случае эти расхождения являются не столь уж и существенными и на общую картину наличия и потерь танков рассматриваемого мехкорпуса почти не влияют. Далее следует сказать, что в отчете помощника командира мехкорпуса по техчасти, положенного в основу этой таблицы, показан очень высокий процент готовности к бою в начале войны танков Т-34 и КВ и одновременно неправдоподобно низкий процент их потерь на марше и в боях. Могло ли быть такое? Наиболее вероятным представляется следующее объяснение: составившее этот отчет должностное лицо, будучи одним из ответственных в мехкорпусе за техчасть, стремилось тем самым показать свою деятельность в лучшем свете. Завысить процент боеготовности танков можно было за счет завышения числа переданных танков в другие воинские части (поди проверь это, тем более что многие командиры и начальники были к тому времени убиты, а соответствующая документация утеряна в результате поражений и отступлений), а также за счет преувеличения числа танков, пропавших без вести. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно