|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Парадоксы 1941 года. Соотношение сил и средств сторон в начале Великой Отечественной войны | Автор книги - Александр Русаков

Cтраница 25

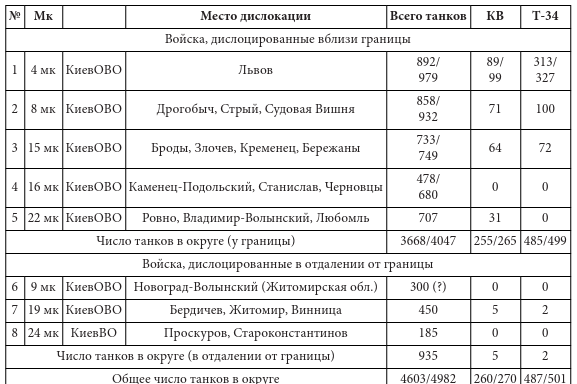

Киевский особый военный округ

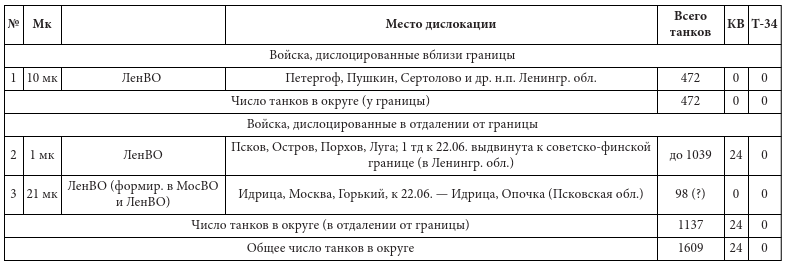

Ленинградский военный округ

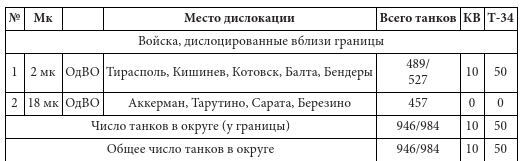

Одесский военный округ

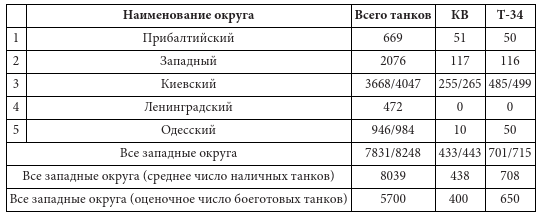

Западные приграничные округа (войска, дислоцированные вблизи границы)

Западные приграничные округа (все войска)

Таким образом, всего в составе мехкорпусов западных военных округов, дислоцированных вблизи границы с Германией и ее союзниками, насчитывалось немногим более 8 тыс. танков, из которых боеготовыми были, насколько можно оценить, примерно 5,7 тыс. Среди них число танков Т-34 и КВ составляло, соответственно, до 1,15 тыс. наличных и примерно 1,05 тыс. боеготовых. А всего в мехкорпусах ЗВО СССР насчитывалось свыше 11 тыс. танков, из которых боеготовыми было примерно 7,75 тыс. Общее число танков Т-34 и КВ в этих округах составляло менее 1,2 тыс., из которых боеготовыми было свыше 1,05 тыс. К ним можно добавить еще те танки нового типа, которые находились в пути в приграничные войска с заводов и рембаз или готовились к вводу в строй из числа уже туда поступивших. Общее число последних можно оценить примерно в 250–300 штук. Еще 17 таких танков следовало в ЗВО из Забайкальского военного округа в составе 5-го мехкорпуса. При оценке числа боеготовых танков автор исходил прежде всего из данных отчета 8-го мехкорпуса о состоянии и потерях его танкового парка накануне и в начале войны, который приведен в упомянутой работе А. Исаева. Есть основания полагать, что этот отчет является достаточно показательным, репрезентативным, поскольку названный корпус был одним из наиболее укомплектованных в РККА. В нем, как представляется, достаточно адекватно отражено состояние боеготовности тех советских танков, которые к началу войны находились в частях, расположенных вблизи границ с Германией и ее союзниками. Так вот, состояние боеготовности всех танков корпуса в этом отчете было фактически определено в 71,3 %, в том числе по танкам новых типов – в 90,6 %. Надо полагать, что если при этом и допущено искажение реальности, то скорее в сторону завышения показателей состояния боеготовности. К этому выводу можно прийти, если учесть, что в рассматриваемом отчете среди выбывших танков неправдоподобно и непропорционально много значится машин, переданных другим мехкорпусам, а также пропавших без вести. Впрочем, для выполнения поставленной автором задачи это даже хорошо, так как в результате создается своего рода гарантия от занижения в оценке числа боеготовых советских танков, к чему автор, как может показаться, склоняется. Но в дальнейшем при оценке числа боеготовых танков в западных военных округах эти показатели для удобства выполнения подсчетов было бы правильно округлить до более реалистичных: 70 % и 90 %. Помимо этого, в своей оценке количества боеготовых танков автор исходил из знания обстоятельств подготовки Красной армии к войне, а также типичных обыденных проблем войсковых подразделений в мирное время, о которых выше уже немало рассказал. Обобщая сказанное, можно отметить, что наша армия и страна в целом сильно отставали от Германии и ее армии в подготовке к войне по темпам. СССР тогда еще находился в состоянии мира, поэтому не вправе был проводить полномасштабные мобилизационные мероприятия. Иное дело – Германия, которая, находясь в состоянии войны с Великобританией, могла иметь отмобилизованную армию. Между СССР и Германией действовал Договор о ненападении, который обязывал страны воздерживаться от сосредоточения и развертывания своих войск вблизи общей границы. Однако Германии это было гораздо легче делать скрытно, что она, собственно, и делала. Ведь ее территория, даже учитывая всю подконтрольную, была во много раз меньше, чем территория СССР. Говоря по-другому, в нашей стране была гораздо ниже плотность населения, концентрация промышленности и объектов инфраструктуры. При этом Германия обладала гораздо лучшей дорожно-транспортной и иной инфраструктурой, что позволяло ее руководству легче и быстрее проводить передислокацию войск. В пользу Германии в этом отношении были также бόльшая общая численность подконтрольного населения, более высокая его концентрация и кадровый потенциал. Наконец, делая эту оценку, автор учитывал и собственный опыт службы в части самоходных гаубиц в начале 80-х. Не менее поучительным был также опыт подготовки, условно говоря, к боевому походу. Правда, дальше порта отправления дело не дошло, но все-таки подготовка проводилась не просто к учениям. Так вот, этот опыт подсказывает, что даже в частях со сравнительно новой, хорошей техникой, при наличии вполне сформированной инфраструктуры имеется некоторое количество неисправных, ремонтируемых или, скажем, не вполне исправных машин, а также различные кадровые и иные трудности. Если вдруг приказ, то как бы неожиданно оказывается, что многие даже вроде бы исправные машины имеют различные технические проблемы. Вдобавок к этому не везде и не всё просто с материально-техническим обеспечением даже в благополучные в социально-экономическом отношении годы. Почти столь же важны и кадровые проблемы: некомплект, болезни, отпуска, командировки и иные (арест, дезертирство, внезапная смерть и т. д.), которые бывают практически везде и всегда. Говоря по-другому, танки – это сложные машины, эксплуатация, обслуживание и ремонт которых связаны со многими трудностями и требуют развитой инфраструктуры и подготовленных кадров. На местах же таких кадров, как правило, не хватает, а у многих из тех, кто есть, уровень квалификации невысокий. Поэтому из трех номинально укомплектованных танковых батальонов достаточно быстро для похода можно собрать лишь два вполне подготовленных. Большинство остальных танков до заданного района назначения могут просто не дойти или же прибудут туда недостаточно готовыми к бою. Исходя из знания о состоянии отечественной техники, инфраструктуры и кадров в различные эпохи, можно предположить, что в начале 40-х годов процент неисправных и не вполне исправных танков был даже бόльшим, чем указал выше автор. Вот потому мы сталкиваемся как бы с парадоксом: наши танки были тогда вроде бы хороши, вот только до поля боя многие из них (чуть ли не половина от числившихся) не дошли, а большинство остальных было быстро разбито как бы более слабыми немецкими танками при помощи артиллерии и других войск. Но никакого парадокса в этом в действительности нет. И дело не только в том, что в исторической литературе обычно сильно преувеличиваются сила и численность советских танков и недооценивается сила и численность немецких танков. Упускается из виду еще и то, что немцы вступили в войну с практически полностью подготовленными танками и экипажами. Иначе и быть не могло, поскольку в заранее спланированный боевой поход посылаются только исправные, боеготовые машины. И их количество историками как раз и учитывается, да и то обычно не полностью. При этом кадровая, ремонтная, транспортная инфраструктура в Германии была тогда развита гораздо лучше, а танков она обслуживала намного меньшее количество. Поэтому и их боеготовность была в среднем значительно выше. Ну а советские танки историки обычно подсчитывают согласно спискам о их наличии, без учета их реального состояния и даже фактического наличия. На самом же деле советские отцы-командиры смогли ввести в бой далеко не все из них. |

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно