|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Викинги. История эпохи. 793–1066 | Автор книги - Дмитрий Пучков , Клим Жуков

Cтраница 17

Меч из озера Иллеруп С другой стороны Балтийского моря, в империи Каролингов, армия тоже увеличивалась в размерах: мы только что наблюдали это в подробностях. Она точно так же, как и вооруженные силы викингов, нуждалась во все большем количестве оружия. Поэтому старые меровингские мечи – прямые родственники скандинавских вендельских мечей – уходят в прошлое. Тем не менее старое оружие, очень дорогое и качественное, являвшееся выражением статуса своего владельца, еще некоторое время производилось и долгие годы оставалось в употреблении: об этом свидетельствуют исландские саги, записанные в XIII–XIV веках. Еще бы: меч красивый, добротный, надежный, да и цены немалой – что ж его не использовать? Более того, редкой удачей считалось обладание оружием из прошлого – ради него даже могли осквернить древний курган, не считаясь с возможной местью озлобленных духов. Так, Греттир в саге рискует спуститься в гробницу Старого Кара, где в схватке с ожившим мертвецом добывает меч, никогда не покидавший рода хозяев кургана. Далеко не все мечи у викингов были украшены. Конечно, попадаются экземпляры, на удивление нарядные, но встречается и совершенно примитивная отделка. Например, классическое пятичастное викингское навершие (тип О в классификации Петерсена) просто позолочено, а поверх позолоты процарапана штихелем некая геометрическая невнятица. Причем если мы разберем это навершие, то увидим, что крышка внутри полая. Такое и впрямь стоило недорого. А вот тип Q по Петерсену: он вообще может не иметь ни украшений, ни сложного навершия, ни сложного перекрестья. Это просто монолитное железо, уже не составное – из трех частей – и без заклепок. Самый простой тип меча, один из самых распространенных. Еще более простые, если не по конструкции, то по формальным признакам, – мечи типа F. Такое вообще не украшенное оружие появляется уже во второй половине IX века, и его довольно много, то есть это фактически народный вариант. Его мог использовать обычный бонд, которому, допустим, сегодня вдруг понадобилось защищать семью от разбойников, а вообще, идти на войну он не планировал и денег на роскошное оружие у него нет, но уж если хоть какое-нибудь должно быть, то подобный меч как раз сгодится. Такими мечами уже вполне можно вооружать большую армию, они свидетели первых настоящих государств в Скандинавии. Собственно говоря, их можно считать маркером начала заката викингов – периода, когда хаотический натиск разрозненных ватаг сменили усилия объединенных, крупных образований с куда более многочисленными военными контингентами.

Эфес с навершием типа О по Я Петерсену, Берг, Норвегия, Х в.

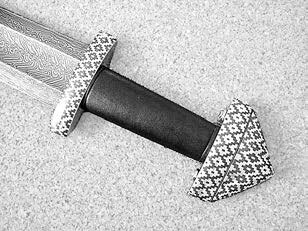

Меч типа Q по Я Петерсену (реконструкция), автор Д. Храмцов Вот довольно ранний тип – потомок меровингских мечей и прямой родственник петерсеновских типов А и В. Навершие – очень простое, двусоставное: из прямоугольного основания и подтреугольного (полупирамидального) окончания, соединенных заклепками и полых изнутри, чтобы избежать лишней утяжеленности. Орнамент – очень простой. Тут нужно пояснить, что значит «простой» в данном случае. Золото и серебро, уложенные в металлическую насечку, – по нынешним понятиям это довольно замысловатая отделка. Однако в сравнении с любым меровингским мечом – просто небо и земля. Самая сложная часть работы – изготовление самого клинка. С определенного времени практически все клинки получали клеймо. Все известные нам в настоящее время мечи без клейма – нерасчищенные. Стоит их расчистить и протравить дол, сразу проступает клеймо. Оно вваривалось сталью – то есть это не просто золотая насечка на уже упомянутом изображении бога Марса. Таковы знаменитые мечи Ульфберта, которые отмечены клеймом +VLFBERHT+ [26] в долах клинка и которых найдено уже более 200 (что говорит о массовом производстве – скорее всего, в некоей фамильной мастерской на Рейне). Зачем же понадобилось вваривать клеймо сталью? Его ведь не видно, пока не протравишь, а даже если и протравишь, издалека все равно незаметно, тем более что и читать-то мало кто умел, так что какая разница? На самом же деле сложная вварка в тело клинка букв, еще и такой непростой формы, являлась гарантией высокого мастерства кузнеца. Это означало, что он владел техникой дамаскировки и мог изготовить дамаскированный сердечник, что уже было готовым знаком качества. Поэтому некоторые мастера, копируя мечи Ульфберта и не понимая при этом, что на них написано, порой вбивали в свои изделия невнятные закорючки, совершенно бессмысленные и лишь внешне похожие на исходную надпись. Такое встречалось в Скандинавии довольно часто, когда местные кузнецы – неграмотные, но искусные – делали для невзыскательных потребителей поделки «под Ульфберта».

Меч типа F по Я. Петерсену, хребет Кёльен, Норвегия, IX в.

Меч тип Н по Я. Петерсену, г. Неймеген, Нидерланды

Меч Типа Н по Я. Петерсену из Осло (реконструкция), автор И. Гребенкин

Меч Типа Н по Я. Петерсену из Осло (реконструкция), автор И. Гребенкин Нельзя обойти вниманием и саксы – длинные ножи. В захоронениях иногда находятся континентальные франкские саксы, относящиеся к V – началу VI века. На них, как правило, делали какие-либо надписи. Точно такой же, с надписью Beagnoth, в свое время был обнаружен в лондонской Темзе. Характерные черты таких ножей – расширяющийся к концу или прямой (как у финки) клинок и скос обуха. Лангсакс – то есть «длинный сакс». Его иногда ошибочно называют однолезвийным мечом, что категорически неверно. Меч по определению – оружие с двумя лезвиями, так что в результате получается нелепица: «однолезвийное двулезвийное оружие»! Если уж хочется назвать этот нож по-русски, то лучше всего подойдет термин «палаш». Итак, лангсакс – это мечевидный эфес и однолезвийный клинок. В Скандинавии на данный момент таких найдено около пяти десятков, что говорит о том, что они были достаточно распространены.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно