|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Краткая история Японии | Автор книги - Ричард Г. П. Мейсон , Джон Г. Кайгер

Cтраница 65

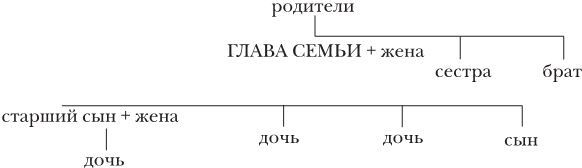

Простых людей обычно в ханко не принимали, их образовательные потребности удовлетворяли местные общинные школы (теракойя). Детей учили чтению и письму на японском языке (в отличие от ханко, в теракойя не уделяли особого внимания китайским наукам), простой математике и основам сыновней почтительности и верности. Дети из низов самурайского сословия нередко тоже посещали теракойю. В первой половине XIX века в стране было около 11 000 теракойя, и они продолжали выполнять функцию общественного образования даже после падения режима Токугава в 1868 году. Подсчитано, что уровень грамотности всего населения, включая самураев, на закате эпохи Токугава составлял больше 30 %. Если брать в расчет только мужчин, эта цифра возрастает примерно до 50 %. Столь высокий показатель общественной грамотности — весьма необычное явление для досовременного общества, а «массовые» аспекты токугавского образования, несомненно, во многом определили будущее страны после реставрации Мэйдзи. И все-таки в качественном отношении самым интересным и плодотворным элементом образования во времена последнего японского сёгуната стали не ханко в княжествах, основной целью которых было дать самураям достаточные знания в целом и начальные представления о мертвом китайском прошлом в частности, и не скромные, хотя и достойные теракойя, а разнообразные частные академии (дзюку). Каждое из этих учреждений изучало лишь одну отрасль науки либо военное искусство, причем на достаточно высоком уровне. Среди студентов, неизменно молодых людей, были как простолюдины, так и самураи. Они приезжали со всей страны и часто жили при академии. Дзюку были частными организациями, и их число могло меняться, но в любой момент времени после 1780 года по всей стране таких академий насчитывалось не менее тысячи. Обычно дзюку располагались в столицах княжеств и относительно крупных городах. Многие ученые токугавского периода были теснейшим образом связаны с дзюку, и академия часто прекращала существование, когда ее главный учитель умирал. Так, видимо, произошло с учреждением, которое открыл Мотоори Норинага в Мацудзаке (префектура Миэ). Впрочем, Академия Когидо, основанная в Киото философом кангаку Ито Дзинсаем (1627–1705), оставалась знаменитым образовательным центром более 200 лет. В социальном отношении дзюку указывали на существование примерно с середины XVIII века прослойки полунезависимой национальной интеллигенции, у представителей которой было мало общего с общепринятыми условностями классовой и региональной дифференциации. В интеллектуальном отношении им оказался доступен весь спектр имеющихся в то время знаний, а некоторые из них сосредоточились исключительно на западных науках. Царившая в дзюку оживленная атмосфера напрямую зависела от инициативы и научного трудолюбия их основателей, которые часто были первопроходцами в своей научной отрасли. Дзюку также интересны тем, что многие возглавлявшие их ученые являлись самураями, часто ронинами. Если подразумевать под словом «культура» литературу, музыку и изобразительное искусство, то эпоха сёгуната Токугава была временем роста буржуазного и простонародного влияния, а самураи внесли в нее лишь небольшой вклад. А вот если расширить понятие культуры и включить в него образование и интеллектуальную жизнь, не говоря уж об администрировании, картина радикально меняется. Самураи взяли на себя инициативу в осуществлении перемен и содействовали процессам, которые во многом отвечали за будущее величие страны. Японская семейная система За исключением рангаку и более поздних «практических» исследований, образование в Японии с токугавских времен было связано с идеей и проблемами морального воспитания. Для большинства жителей Запада эта традиционная национальная мораль выражена в понятии бусидо — «путь воина», хотя впоследствии оно было во многом скомпрометировано поведением японских солдат и офицеров. Речь идет о кодексе жизни самурая, своде правил, рекомендаций и норм поведения истинного воина в обществе, в бою и наедине с собой, воинской мужской философии и морали, уходящей корнями в глубокую древность. Несмотря на то что добродетели, которые подразумевает бусидо — мужество, верность и бережливость, известны и почитаемы давно, сам термин и степень его формализации являются изобретениями эпохи Эдо и не столь трансцендентно важны, как им приписывают. Более полное представление об этических нормах современной Японии дает альтернативная концепция «семейной системы». В отличие от бусидо, семейная система в Японии раннего Нового времени относилась к самым разным сословиям и возрастным группам, не ограничиваясь только самураями. Тем не менее одной из самых наглядных моделей системы стала социологически «типичная» семья самурая эпохи Токугава. У такой семьи не было других средств существования, кроме наследственного жалованья, которое сёгун или даймё выплачивали официально признанному главе семьи. Из этой фиксированной суммы тот должен был обеспечивать ряд иждивенцев. Число их в разных семьях, естественно, было неодинаковым: к иждивенцам могли относиться пожилые родители главы семьи, его младшие братья и незамужние сестры, жена и дети его старшего сына. Сравнительно многочисленное домохозяйство могло выглядеть следующим образом:

Даже в этом простом описании мы видим три важных момента. Во-первых, поскольку семья жила на фиксированный доход, ей приходилось оставаться нуклеарной — понятие семьи распространялось только на ближайших родственников, но не на теток, дядьев и кузенов. Чтобы семья не разрасталась, вступать в брак и оставаться при этом в доме разрешалось только ее главе или будущему главе. Младшие сыновья и дочери в каждом поколении, если они хотели иметь собственных детей, были вынуждены переходить из-под родительского крова в другой дом через усыновление или замужество. В идеале маленькое домохозяйство поддерживали сменяющие друг друга главы семьи. Во-вторых, отношения в семье должны были развиваться в духе иерархической целостности. Обязанности главы семьи можно назвать трудными, и система давала ему в связи с этим соразмерные полномочия и привилегии. В теории и в значительной степени на практике семейные отношения между родителем (отцом или матерью) и ребенком, мужем и женой, братьями (старшим и младшими) находились в русле конфуцианских понятий о приличиях: с одной стороны — власть (благожелательная), с другой — служба (верная). Несмотря на то что существовал четко определенный иерархический порядок, основанный на различиях возраста и пола, его основополагающей целью было долговременное благополучие семьи в общем, а не временное возвышение какого-либо ее члена. Как следствие, предполагалось, что в рамках семьи облеченные властью употребляют ее разумно, а подчиненные имеют права на определенный минимум благосостояния и, конечно, на человеческое достоинство. Если старший сын оказывался неспособен к управлению семейными делами, его могли исключить из порядка преемственности. Неофициальные «консультации» в семье, по-видимому, были правилом, а для решения основных семейных проблем глава семьи иногда мог обратиться за помощью к дальним родственникам.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно