|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Краткая история Японии | Автор книги - Ричард Г. П. Мейсон , Джон Г. Кайгер

Cтраница 49

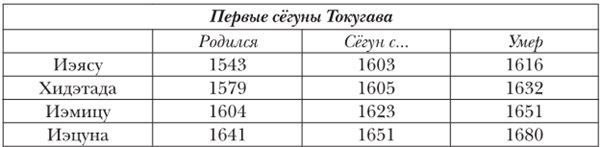

Новое бакуфу После победы при Сэкигахаре Иэясу задумался о своем титуле. Дело в том, что Ёсиато Асикага, официально возведенный в достоинство сёгуна, недавно умер, и, хотя в действительности корни генеалогического древа Токугава уходили не глубже чем в XV век, Иэясу сумел доказать, что находится в достаточно близком родстве с Минамото, чтобы получить для себя и своих потомков титул сэйи-тайсёгуна. В конце 1603 года двор официально известил об этом назначении. Иэясу пробыл сёгуном недолго — в 1605-м он передал титул своему сыну Хидэтаде. Сам Иэясу прожил еще 11 лет и в мнимой отставке был, как обычно, активен, но предпочитал заниматься делами государства и своего дома, а не мелкой административной рутиной. Хидэтада в свою очередь при жизни передал титул сёгуна сыну Иэмицу. После смерти отца, последовавшей в 1632 году, Иэмицу правил самостоятельно. Умер он в 1651 году, оставив своим преемником десятилетнего Иэцуну.

Схема, согласно которой двор назначал преемника в то время как сам сёгун по-прежнему был бодр и дееспособен, позволила первым двум правителям из рода Токугава обеспечить преемственность политики и в целом укрепила их административную систему в критические первые годы существования режима. Действительно, Иэясу, его сын и внук так хорошо справились со своей главной задачей — консолидацией государства, что в 1651 году, когда сёгуном стал ребенок, власть не пошатнулась даже при том, что Иэцуна заболел и уже не мог править сам. Каким образом эти три человека сумели за 50 лет организовать спокойную жизнь 20–30 миллионов человек на много десятилетий вперед? Ответ таков: хотя Иэясу, Хидэтада и Иэмицу признавали существование других центров власти, кроме дома Токугава, им удалось создать правительственный механизм, способный в полной мере контролировать все остальные конкурирующие кланы. Подобно Хидэёси, лидеры Токугава довольствовались статусом первых среди подданных и считались с мнением двора, признавая номинальное главенство императора. Так же как Хидэёси, они в довольно широких пределах допускали независимость даймё и религиозных общин. Однако, в отличие от Хидэёси, Токугава использовали широкие полномочия сёгунов, чтобы регулировать деятельность и взаимоотношения двора, даймё и духовенства, удерживая эти группы в постоянном подчинении. Огромное и непреходящее значение «должности» сёгуна заключалось в размере действительной власти, которую она возлагала на того, кто ее занимал. Сёгун имел право при необходимости отдавать приказы любому мужчине, женщине и ребенку в стране и распоряжаться каждым гектаром ее земли. Важно и то, что сменявшие друг друга сёгуны Токугава официально получали назначение на свой пост от императора. Другими словами, формально и согласно конституционной теории они правили Японией не по собственному суверенному праву, а потому что к этому их призвал монарх; с самого начала они были не только старейшинами рода Токугава, но и хранителями государства. Конечно, к XVII веку титул сёгуна вместе с его обширными полномочиями стал почтенной древностью, а Иэясу, Хидэтада и Иэмицу никогда не пренебрегали уроками прошлого, в частности историей Минамото Ёритомо и бакуфу Камакуры в XIII веке после его смерти. Наряду с умелым решением вопросов организации власти и исторического прецедента многое значили для укрепления власти Токугава личные качества первых трех правителей этого рода. Все они были умными и осторожными людьми, которые, окружая себя способными советниками, тем не менее право принимать окончательные решения сохраняли за собой. Хидэтада по сравнению с двумя другими сёгунами не столь ярок, однако его административные таланты сомнений не вызывают. Считается, что Иэмицу был деспотичным и своенравным. Он вел себя как сильный правитель, и именно при его власти систему управления бакуфу «усовершенствовали», но на самом ли деле он был подвержен переменам настроения, хотя, если даже и так, влияло ли сие как-либо на решение важных вопросов, сказать трудно. История Иэясу — самая противоречивая. По-видимому, изначально он был человеком без каких-то особых талантов, но сумел подняться до существенных высот. Единственному из трех сёгунов, ему пришлось добиваться успехов не только в управлении государством, но и на поле брани, и лишь его можно назвать тем, кто добился всего сам. Ранние годы Иэясу провел в сражениях и попытках забыть невзгоды молодости, проведенной в качестве политического заложника семьи Имагава. При этом не только сам Иэясу был пленником, но и часть потомственных воинов-вассалов рода Токугава переживала очень тяжелые времена… Иэясу традиционно изображают как чрезвычайно хитроумного человека — японцы и сегодня говорят: «Иэясу съел пирог, что Нобунага замесил, а Хидэёси испек», но он никогда не ставил собственные амбиции во главу угла и не позволял им захлестнуть себя. Напротив, Иэясу с детства отличался исключительным терпением и умением себя контролировать. Ему повезло выйти живым из множества битв в первой половине жизни, а здоровье, о котором он не забывал заботиться, позволило ему пережить своих великих современников на несколько весьма плодотворных десятилетий. Больше всего ему повезло с сыновьями, которые после его смерти оказались способны постоять и за себя, и за семью. В свое время вопрос о преемственности определил многие взгляды Иэясу, и он неизменно трудился на благо своих потомков. Привычки самого Иэясу всегда были простыми, а его единственным увлечением являлась соколиная охота. С годами отставной сёгун пожелал иметь репутацию благожелательного человека (у Хидэёри таких мечтаний не было). И если благожелательность означает добродушное отношение к людям в целом, даже с теми, с которыми вас ничего не связывает, готовность понять чужую точку зрения и сотрудничать, а не соперничать с другими, то Иэясу Токугава был благожелательным. Незадолго до смерти он завершил давно начатые приготовления к собственному обожествлению, возможно, надеясь продолжить после нее «дозор», который нес в течение жизни. Если он действительно остался на земле в виде некоего доброго духа-защитника среди огромных тенистых кедров и чистых горных ручьев храма в Никко, посвященного ему, то был вознагражден картиной векового правления своих потомков в мирном и процветающем обществе и мог удовольствоваться тем, что закат величия рода Токугава оказался вполне достоин его рассвета. Законы для элиты: буддийские общины и императорский двор В основе административной системы сёгуната Токугава лежали подробно разработанные правила для главных групп населения и сословий. Эти правила были сведены в кодексы, которые при каждом новом сёгуне подтверждали и иногда пересматривали. Один такой свод правил, выпущенный между 1601 и 1616 годами и известный в совокупности как установления для буддийских монастырей (дзиин хатто), оставлял доктринальную и внутреннюю организацию общины целиком в руках духовенства, но оценивал как правонарушение агрессивную проповедническую деятельность и передавал управление и налогообложение храмовых имений под наблюдение бакуфу. Эти и более поздние установления и уложения для религиозных общин проводили в жизнь чиновники бакуфу — храмовые магистраты (дзися бугё). Таким образом, законодательство поставило буддизм и синто в полную зависимость от защиты Токугава.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно