|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Вокруг Апокалипсиса | Автор книги - Гай Аноним

Cтраница 3

Мы рассмотрим климатические, финансово-экономические, политические, военные и прочие аспекты эпохи, благодаря которым Средневековье в глазах наших современников стало «мрачным», ибо ни до, ни после XIV века на Европу не падало столь тяжкое проклятие — Первая и Вторая мировые войны исключением не являются. Мы объясним почему. Основная задача — развеять некоторые устойчивые мифы, созданные вокруг названного исторического периода, и попытаться отыскать истину: что же тогда происходило на самом деле? И какое влияние оказали грандиозные по своим масштабам события этого трагического столетия на дальнейшую судьбу цивилизации. * * *

Теперь давайте определимся с терминологией, которую мы будем использовать в дальнейшем. Средневековье как таковое традиционно подразделяется на несколько периодов — раннее, классическое, или Высокое, а также позднее. Причем окончание эпохи доселе не определено с точностью: переход к Новому времени разные авторы считают с падения Константинополя в 1453 году, открытия Колумбом Америки в 1492-м, появления «95 тезисов» Мартина Лютера в 1515-м или даже с Английской революции 1640 года. Мы предлагаем несколько иную периодизацию, основанную на культурных и природных особенностях. 1. Раннее Средневековье, или Темные века, продолжавшиеся с отречения Ромула Августула в 476 году до начала «Каролингского возрождения» ориентировочно в 800 году. 2. Высокое Средневековье — период максимального расцвета и благополучия, соответственно начавшийся с «Каролингского возрождения» и длившийся по 1348 год, когда грянула сокрушительная эпидемия Черной смерти, почти полностью обрушившая все общественные и экономические структуры Европы. 3. Позднее Средневековье, или переходный период к Новому времени, — с 1348 года до 1492 года и появления на карте мира Нового света. Почему именно так, а не иначе? Заметим, что теория «долгого Средневековья», якобы продолжавшегося до середины XVII, а то и до XVIII века и Великой французской революции, не выдерживает никакой критики — по нашему мнению, основными признаками эпохи являются феодальная административно-правовая система, аграрная экономика и, самое главное, примат идентификации человека по религиозному признаку над признаком этнически-национальным: до XIV века включительно человек в первую очередь ощущал себя христианином, католиком и лишь затем баварцем, французом, тосканцем или англичанином. Появление же самосознания национального — это основное достижение переходного периода, что мы еще подробно обсудим. Аграрная экономика начала робко вытесняться капиталистическим способом производства еще с XIV века с появлением в Италии первых мануфактур; первоначальное накопление капитала датируется XV веком. К этому же времени изжившая себя феодальная система «сеньор — вассал» начинает уходить в прошлое. Да, Византия являлась последним государственным институтом, равно принадлежащим Античности и Средневековью, однако ее окончательная гибель под ударами турецких сабель не привела к каким-либо последствиям глобального масштаба. Для Европы османы были злом давно знакомым и привычным, при любом католическом дворе отлично понимали, что взятие турками Константинополя лишь дело времени. Совсем иное дело — переворот в мироустройстве, совершенный Христофором Колумбом. Вселенная расширилась на целых два континента, Северную и Южную Америки. Появилась новая могучая империя, Испанская, в Европу начался приток богатств и сельскохозяйственных культур Вест-Индии, облик цивилизации благодаря плаванию Колумба разительно изменился и продолжает изменяться до сих пор. Поэтому мы склонны считать, что окончательная точка в истории Средних веков была поставлена в 1492 году. Наступило Новое время. * * *

И последнее. Нашей целью не является создание всеобъемлющего трактата по заявленной теме: это физически невозможно. Главная задача — вызвать у читателя интерес к эпохе и развеять наиболее одиозные мифы и заблуждения, побудив к самостоятельным изысканиям. На последних страницах приведен достаточный список литературы, посвященной эпохе: от проблем питания и детства до истории Столетней войны или процесса Жанны д’Арк, — все эти книги издавались на русском языке, и многие находятся в свободном доступе в Интернете. Для читающих на иностранных языках приведен дополнительный список европейских и американских изданий по теме. Ибо, как говаривал знаменитый польский писатель Анджей Сапковский, нет ничего более увлекательного, чем самому копаться в источниках ради выяснения истины… Часть I. Выжить в Средневековье

Глава I. Невероятные приключения климата

Между Римом и Средневековьем

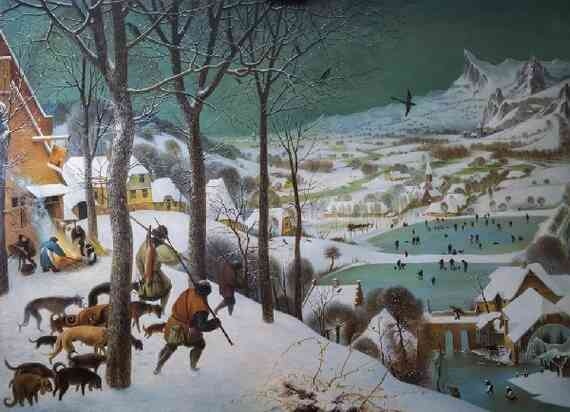

В нынешние времена климатическим изменениям не зря придается серьезное значение, и шутки про «Киотский протокол» или выброс парниковых газов на фоне предыдущей истории человечества начинают выглядеть весьма двусмысленно. Хотя бы потому, что наши предки неоднократно становились жертвами серьезнейших климатических катастроф, пускай и растянувшихся на долгие столетия. Много лет назад, в ранней юности, на автора произвел немалое впечатление фильм Г. Козинцева «Король Лир» по одноименной пьесе Шекспира — и дело даже не в сюжете, а в декорациях, откровенно вызывавших содрогание. Непрестанная морось, низкое пасмурное небо, размятая копытами лошадей липкая глина, ощущение полной безнадежности — режиссер передавал общее настроение шекспировской трагедии доступными художественными методами, отчего создалось уверенное мнение, что действие «Лира» целиком происходит в одной огромной грязной луже под ледяным дождем. Выглядит крайне неуютно. Примерно такое же впечатление производит жанрово-пейзажная живопись XVI–XVII веков, достаточно взглянуть на названия: «Зимний пейзаж с конькобежцами», «Сцена на льду у башни» или «Зимняя сцена на канале» голландца Хендрика Аверкампа, «Охотники на снегу», «Сумрачный день» и «Зимние игры с ловушкой» Питера Брейгеля-старшего, различные «Зимние пейзажи» Яна Авраама Беерстратена — несть им числа! На картинах этой эпохи мы наблюдаем сплошной снег и лед, с редкими вкраплениями осеннелетних сенокосов или уборки урожая.

Питер Брейгель-старший, «Охотники на снегу», 1565 г. Так в чем же дело? Откуда появилось устойчивое представление о Средневековье как царстве кромешной сырости, холода, снега и мороза? Разумеется, бесконечная зима на фламандских и голландских пейзажах относится уже к Новому времени, но корни у влечения живописцев бесконечными сценками на снегу растут из XIV века. Как, кстати, и архетип «Ледяной девы» из скандинавского фольклора, позднее воплотившийся в Снежной королеве Ганса Христиана Андерсена…

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно