|

||

|

|

||

|

|

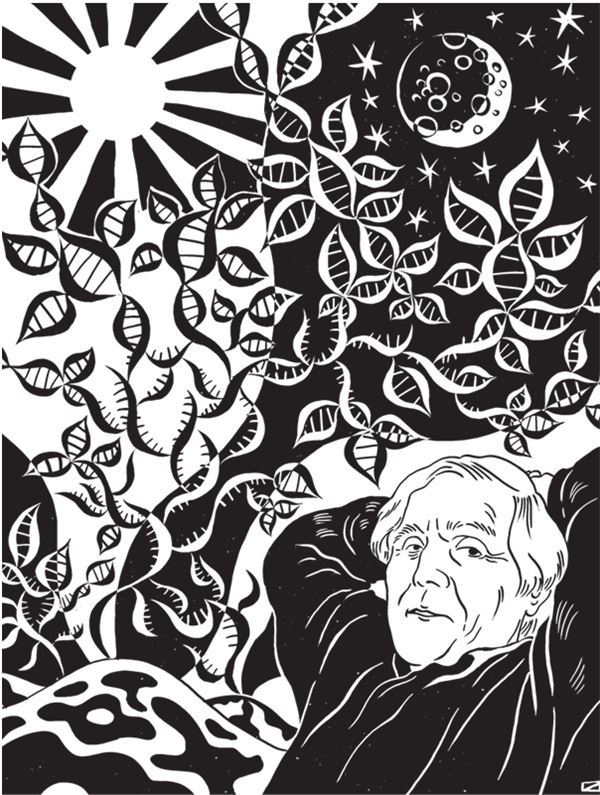

Онлайн книга - Дарвинизм в XXI веке | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 77

Но, разумеется, торжество зла и жадности не может быть долгим. И Дайсон (уже без ссылки на Вёзе) пророчит скорое возвращение золотого века. Будучи ярым сторонником и энтузиастом трансгенных технологий, он полагает, что их широкое распространение и неограниченное использование (не только в коммерческих, но и в эстетических и развлекательных целях) восстановит свободный обмен генами между любыми таксономическими группами и тем самым положит конец разделению биосферы на изолированные виды, восстановив единство эволюционной судьбы всего живого. Таким образом время, в течение которого эволюция шла по дарвиновской модели, окажется лишь ограниченным промежутком между двумя эпохами идиллической эволюции, в которой достижения каждого принадлежат всем и содействуют всеобщему прогрессу. Подчеркивая преходящий характер эволюции по Дарвину и ее необязательность для эволюционного процесса как такового, Дайсон назвал время от распада древней «безвидовой» биосферы до начала эры трансгеники «дарвиновской интерлюдией» [172]. Которая, дескать, фактически уже закончилась, и мы вот-вот услышим вступительные такты второй части величественной и гармоничной симфонии «Эволюция»… Если читатель помнит то, о чем говорилось в первых главах этой книги (в частности, в главе «Забытый кит»), то он без труда узнает в этих возвышенных размышлениях старую теорию князя Кропоткина — сдобренную некоторым количеством современной молекулярно-генетической лексики и перенесенную из настоящего в далекое прошлое и ближайшее будущее. Но, увы, основанную все на той же распространенной ошибке — полнейшем непонимании самой сути дарвиновской концепции эволюции и прежде всего понятия «борьба за существование». Напомним, что ни в своей исходной редакции, ни в современной версии дарвиновская эволюция вовсе не основывается на конкуренции между видами. Как уже говорилось в той же главе «Забытый кит», такая конкуренция существует и иногда оказывается очень острой, но главный и единственно необходимый двигатель эволюции — не она, а конкуренция внутривидовая. Конечно, применить понятие «вид» к размножающимся молекулам РНК-мира (а тем более — к еще более ранним стадиям химической эволюции — появлению нуклеотидов и их сборке в небольшие молекулы РНК) довольно трудно, но несомненно, что конкуренция между ними существовала уже и тогда — менее устойчивые к действию повреждающих факторов варианты молекул становились стройматериалами для более устойчивых. С приобретением некоторыми рибозимами способности к самокопированию (что можно считать моментом появления жизни) эта конкуренция резко усилилась: теперь надо было не только выдержать действие ультрафиолета или агрессивных химических агентов, но и быстрее других захватить дефицитный ресурс — свободные нуклеотиды. Вполне возможно (и даже весьма вероятно), что в этой борьбе участвовали устойчивые ассоциации различных молекул РНК, каждая из которых выполняла какую-то функцию, нужную как ей, так и всем остальным входящим в ассоциацию молекулам. Вероятно, именно такие ассоциации стали основой первых геномов, объединяющих значительное число индивидуальных генов. Нет ничего невероятного и в предположениях, что какие-то молекулы РНК могли переходить из одной ассоциации в другую, а позже, когда некоторые протоорганизмы перешли к «хищничеству» (гидролизу других РНК), они иногда не разбирали очередную «жертву» до последнего нуклеотида, а включали какие-то ее фрагменты в свой состав. И что среди этих фрагментов порой оказывались весьма полезные. В любом случае нет никакого сомнения, что «обитатели» РНК-мира то и дело объединялись, разделялись, обменивались фрагментами или просто забирали чужой кусок. Все это вполне можно рассматривать как «горизонтальный перенос» — и его интенсивность в этом случае была весьма высока. Но это не делало их эволюцию ни на йоту менее дарвиновской: они постоянно конкурировали друг с другом и подвергались естественному отбору. Так было и тогда, когда жизнь приобрела клеточную форму. Вероятно, интенсивность «горизонтальной» циркуляции генетического материала несколько уменьшилась (все-таки добыть фрагмент РНК даже из самой примитивной клетки несколько труднее, чем просто из раствора), но оставалась очень высокой. Для прокариот, как уже говорилось, обмен генами между неродственными формами и сейчас не составляет проблемы. Что же до образования отдельных видов, то, как мы увидим в главе 14, куда более вероятным был обратный сценарий: не «эгоизм» отдельных древних клеток, закрывших свой геном от посторонних пользователей, привел к разделению единой биосферы на виды, а наоборот — метаболическая специализация отдельных штаммов и формирование на этой основе зачатков экологических ниш привели к тому, что не всякая мутация, полезная одному организму, оказывалась полезной любому другому. Упрощенно говоря, «горизонтальный» поток генов ослаб не потому, что кто-то перестал отдавать свои гены, а потому, что все стали куда осторожнее брать чужие. У эукариот и особенно у животных эволюционное значение ГПГ снизилось еще больше — о чем мы скажем чуть подробнее в конце следующей главки. Еще немного о горизонтальном переносе Вообще говоря, эволюционная роль горизонтального переноса остается одной из самых модных и дискуссионных тем в эволюционной теории по крайней мере с 1980-х годов. В нем часто видят некую альтернативу дарвиновским «случайным наследственным изменениям». Мол, в отличие от случайных мутаций, про которые неизвестно заранее, окажутся ли они полезными (и чаще всего они не оказываются), горизонтальный перенос дарит организму готовые работоспособные гены, уже прошедшие испытания и обкатку естественным отбором в других организмах. Разумеется, отрицать роль ГПГ как источника генетического разнообразия было бы странно, но вносимые им в геном изменения не менее случайны, чем мутационные. Как бы ни был полезен перенесенный ген на своем прежнем «месте работы», в новом организме он может оказаться совершенно ненужным — как, скажем, ген какого-нибудь дыхательного пигмента, попавший в геном анаэробного существа, или ген опсина (белки этого семейства у животных служат основой фоторецепторов, а у некоторых бактерий — пигментом фотосинтеза) в геноме организма, живущего в толще почвы или где-нибудь в пещере. Правда, эволюция может «приставить к делу» и заведомо бесполезные фрагменты ДНК, вроде застрявших в геноме вирусных последовательностей (этот открытый уже в нашем веке эффект известен под названием молекулярного одомашнивания — molecular domestication). Но в этом случае работа отбора с таким материалом уж точно ничем не отличается от его работы с результатом случайных мутаций, а функция, которую приобретает «одомашненный» фрагмент ДНК, может не иметь ничего общего с той, которую он выполнял в исходном организме. Конечно, когда бактерия, столкнувшаяся с действием антибиотика, но благодаря вовремя произошедшей мутации обретшая устойчивость к нему, рассылает плазмиды с копиями спасительного гена всем вокруг, это уже не случайная перетасовка генетического материала, а адаптивная реакция: основная часть таких плазмид, скорее всего, попадет клеткам того же штамма и таким образом клетка, первой получившая устойчивость, защитит собственные генетические копии. Такие эволюционные пути, безусловно, интересны (не говоря уж о практической важности их изучения), но далеки от вдохновенной картины «эволюции, в которой достижения каждого становятся достоянием всех».

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно