|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дарвинизм в XXI веке | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 73

Но вернемся к происхождению той единственной жизни, которая нам известна. И для начала оговорим исходные условия. Сегодня мы знаем, что на поверхности древней Земли, по крайней мере, в некоторых местах, не только мог, но и должен был возникать обширный набор простых органических молекул — сахарá, аминокислоты, азотистые основания и многое другое. (О том, что это были за места, какие факторы обеспечивали абиогенный синтез органики и в каких именно реакциях она возникала, можно прочитать в книге Никитина.) Но от таких органических «кирпичиков» до самых примитивных клеток — дистанция огромного размера. Причем этот разрыв надо было не просто чем-то заполнить (хотя бы мысленно), но еще и как-то решить или обойти целый ряд теоретических проблем, среди которых особенно непреодолимыми выглядели три. Во-первых, самопроизвольное усложнение и упорядочение молекул как-то плохо согласовывалось с классической термодинамикой — особенно с ее знаменитым Вторым законом. Перипетии отношений эволюционной биологии (и биологии вообще) с термодинамикой мы будем специально рассматривать в главе «Эволюция и энтропия», здесь же скажем лишь, что прямого запрета на усложнение химических структур термодинамика на самом деле не налагает. Но из этого следует лишь принципиальная возможность такого усложнения — но не его конкретные причины и механизмы. В конце концов, те же законы термодинамики допускают существование паровоза, но это не означает, что в мире, где действуют эти законы, паровозы могут появляться сами собой. Они появились лишь тогда, когда человек их придумал и начал делать. Так что для окончательного разрешения этой трудности нам нужно указать фактор или факторы, под действием которых органические молекулы постепенно усложнялись.

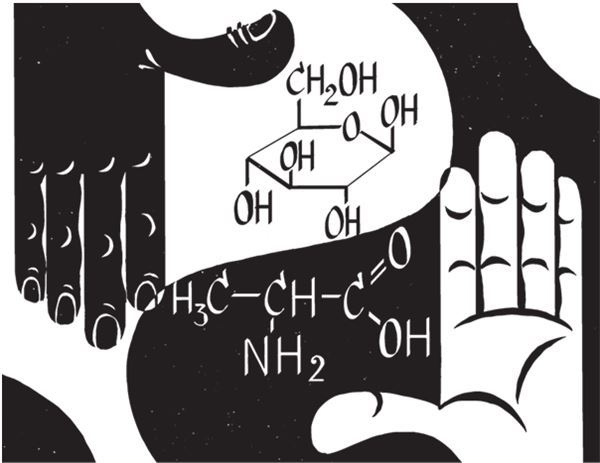

Второй трудностью стала проблема хиральной чистоты. Дело в том, что многие органические молекулы (все, в которых хотя бы один атом углерода соединен с четырьмя разными атомами или атомными группами) существуют в двух вариантах, каждый из которых — как бы зеркальное отражение другого, как русское И и латинское N. Попробуйте, не поднимая букву И с поверхности, повернуть ее так, чтобы получилась N — у вас ничего не получится. А с молекулами, содержащими асимметричный атом, этого не удастся сделать и в трехмерном пространстве. Это свойство молекул называют хиральностью (от древнегреческого «хейр» — «рука»: молекулы разной хиральности точно отражают друг друга, но не могут быть совмещены никакими поворотами в пространстве, как кисти правой и левой руки). В живых клетках каждое такое вещество представлено молекулами только одной хиральности: все входящие в состав белков аминокислоты — «левые», все сахара — «правые» [168]. В то же время когда такие вещества образуются в «обычных» (протекающих без участия ферментов) химических реакциях, получается смесь из одинакового числа «правых» и «левых» молекул. В биохимических реакциях такого не бывает никогда: их катализируют белки-ферменты, а каждый фермент может работать только с молекулами одной хиральности. Но сами ферменты, как и все белки, состоят только из «левых» аминокислот. Значит, первые живые системы сумели как-то разделить «зеркальные» молекулы еще до того, как обзавелись ферментами. Как же им это удалось и почему это вообще произошло? Наконец, третья загадка — это проблема возникновения белково-нуклеиновой кооперации. Как мы помним, белки в природе образуются только в живых организмах в результате сложного процесса белкового синтеза, для которого необходима матричная РНК — носитель информации о последовательности аминокислот в будущем белке, — а также транспортные и рибосомные РНК. Никаким иным путем, без участия нуклеиновых кислот, белки возникать не могут. Сами же нуклеиновые кислоты синтезируются матричным образом друг на друге — но они могут это делать только с помощью белков. Процесс синтеза белка тоже требует участия уже готовых белков — ферментов аминоацилтрансфераз и белков рибосомы. Но не могли же белки и нуклеиновые кислоты появиться одновременно в случайных химических реакциях — сразу готовые взаимодействовать друг с другом! А если один из этих классов веществ появился раньше другого — как же он обходился без него? Нетрудно видеть, что по сути дела это старая схоластическая проблема «что появилось раньше — курица или яйцо?», сформулированная в понятиях молекулярной биологии и оказавшаяся неожиданно актуальной для науки о происхождении жизни. У теорий, пытавшихся как-то объяснить возникновение жизни из неживых химических компонентов, возникали и другие трудности. Известно, например, что соединение относительно простых органических молекул в основные биополимеры (аминокислот — в белки, нуклеотидов — в нуклеиновые кислоты) идет с выделением воды. Элементарные принципы общей химии гласят, что в водных растворах, где вода заведомо в избытке, равновесие таких реакций будет сдвинуто в сторону не полимеризации, а гидролиза полимеров — то есть самопроизвольное возникновение сколько-нибудь длинных (хотя бы в несколько десятков звеньев) цепочек в таких условиях совершенно невероятно. Между тем у всех известных нам форм жизни эти процессы протекают исключительно в водной среде. Там их обеспечивают опять-таки специальные ферменты, затрачивая на это энергию. Фактически присоединение каждого звена представляет собой целую цепочку промежуточных реакций, точно состыкованных между собой. Но как и за счет чего это могло происходить на древней Земле? Еще одна чисто химическая трудность состояла в том, что фосфор в неживой природе встречается только в виде химически инертных и почти не растворимых соединений вроде фосфата кальция. Между тем этот элемент абсолютно необходим для всех известных нам форм жизни: он входит в состав ДНК и РНК, его соединения используются как источник энергии для любых реакций, требующих энергетических затрат и т. д. Откуда брали его ранние живые или «протоживые» системы? Трудности на пути теории абиогенеза (так стали называть все версии возникновения жизни, основанные на предположениях, что это происходило на Земле и исключительно посредством естественных процессов) были настолько велики, что многие — в том числе и выдающиеся умы — обратились мыслями к альтернативной возможности: жизнь не возникла на Земле, а была занесена на нее извне. Сторонниками этой гипотезы, получившей название теории панспермии, были Сванте Аррениус, Владимир Вернадский, Фрэнсис Крик; особенно горячо защищал ее выдающийся британский астрофизик Фред Хойл (с которым нам еще предстоит встретиться в следующей части этой книги). А ученик и постоянный соавтор Хойла Чандра Викрамасингхе и созданная им научная школа до сих пор пытаются найти хоть какие-то свидетельства внеземного происхождения жизни.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно