|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - Дарвинизм в XXI веке | Автор книги - Борис Жуков

Cтраница 131

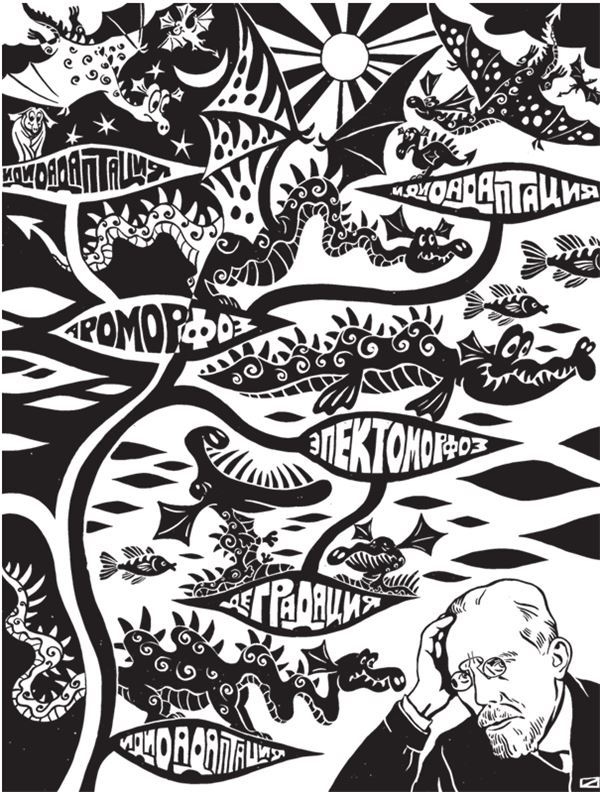

В своей концепции Северцов прежде всего отделяет друг от друга два понимания прогресса: прогресс биологический и прогресс морфофизиологический. Биологический прогресс по Северцову — это не путь эволюции, не эволюционная стратегия, а результат успешной реализации той или иной стратегии: увеличение численности особей данной группы, ее экспансия в пространстве [268] и в перспективе — распад на дочерние группы (прежде всего активное видообразование). Понятно, что такой результат может быть достигнут самыми разными способами: биологически прогрессирующий вид может усложнять свою организацию, упрощать ее или как-то видоизменять в пределах достигнутого уровня сложности. В некоторых случаях биологический прогресс может вообще не требовать никаких эволюционных изменений — если в силу каких-то внешних обстоятельств вдруг расширилась кормовая база данного вида или ослабли факторы, препятствовавшие его расселению. Так случилось, например, в XIX–XX веках с колорадским жуком: этот специализированный поедатель растений семейства пасленовых родом из северо-восточной Мексики за полтора столетия захватил почти всю Северную Америку и широкую полосу Евразии от Гибралтара до Японского моря, поскольку на всей этой территории уже существовали обширные плантации его кормового растения — картофеля. То же самое происходит на наших глазах с борщевиком Сосновского: это кавказское растение, произраставшее на границе горных лесов и альпийских лугов (и занимавшее там настолько скромное место, что, несмотря на свой исполинский для травянистого растения размер и весьма характерный внешний облик, стало известно науке только в 1940-х годах), было необдуманно завезено в среднюю полосу России в качестве кормовой культуры — и ныне превратилось в настоящее бедствие на огромной и продолжающей расширяться территории. В последние несколько веков подобных явлений стало особенно много из-за деятельности человека, но с какой-то частотой они происходят и без его помощи — достаточно вспомнить, например, к каким изменениям ареалов многих северо- и южноамериканских видов привело возникновение несколько миллионов лет назад Панамского перешейка. Но именно потому, что северцовский биологический прогресс может соотноситься с эволюционными изменениями как угодно (вплоть до полного отсутствия последних), для нашей темы он не очень интересен. Так что обратимся к прогрессу морфофизиологическому — тем более что разработка этого понятия и составляет главное содержание концепции Северцова. Согласно этой концепции, все возможные модусы эволюции в интересующем нас аспекте делятся на три неравные категории — которые Северцов и назвал теми самыми словами: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. Ароморфоз — это и есть путь морфофизиологического прогресса, эволюционные изменения, при которых организм усложняется. Противоположный путь, связанный с упрощением строения организма и редукцией части его функциональных систем, — дегенерация, она же морфофизиологический регресс. А идиоадаптация — это широчайшее поле частных приспособлений, при которых общая организация не претерпевает сколько-нибудь значительных изменений [269]. Если изобразить это графически, то получится тот самый кусочек «лестницы существ» из трех ступенек, где эволюционные ветви могут прыгать вверх, спускаться вниз или разбегаться в горизонтальной плоскости. Следуя исторической правде, нужно сказать, что в схеме Северцова исходно был и четвертый модус — уже знакомый нам ценогенез, то есть выработка приспособлений, полезных для зародыша или личинки, но ненужных взрослой форме и отсутствующих у нее (см. главу 13). Ценогенез как самостоятельный эволюционный путь присутствует и в последнем прижизненном издании «Главных направлений», вышедшем за два года до смерти автора, однако некоторые источники утверждают, что позже Северцов сам отказался от выделения его в отдельное направление, поскольку оно сделано по совсем другим основаниям, нежели разделение трех остальных: это примерно то же самое, что к делению всех водных растворов на кислые, нейтральные и щелочные добавить категорию «окрашенные». Как бы то ни было, ценогенез как отдельный модус эволюции в северцовской модели не прижился — она осталась трехчленной, что сильно облегчило и ее понимание, и графическое изображение. Получившаяся в итоге схема выглядит стройно и убедительно. В самом деле, любые эволюционные преобразования в любых группах организмов можно рассмотреть с точки зрения того, как они влияют на уровень организации. И понятно, что они могут либо повышать его, либо понижать, либо оставлять как есть — четвертого не дано. К тому же схема Северцова выглядела свободной от порока, характерного едва ли не для всех рассуждений на тему эволюционного прогресса — склонности (осознанной или бессознательной) оценивать «прогрессивность» по степени близости тех или иных существ к нам самим. Если мерило прогресса — сложность строения как таковая, то более прогрессивные формы вовсе не обязаны быть более человекоподобными. Эволюция сосудистых растений от споровых к голосеменным и далее к цветковым несомненно сопряжена с усложнением строения (прежде всего, конечно, органов размножения, но не только), однако орхидея ни внешне, ни генетически не больше похожа на человека, чем елка или хвощ. Правда, при таком подходе совершенно невозможно сравнить степени прогрессивности организмов, принадлежащих к отдаленным друг от друга ветвям — не только орхидеи с человеком, но и, скажем, пчелы с осьминогом. Но это не очень дорогая плата за избавление от антропоцентризма — в конце концов, что нам могли бы дать такие сравнения? Нам бы внутри каждой ветви в отдельности разобраться — кто там примитивный, кто прогрессивный, кто вторично упрощенный.

Однако если не ограничиваться некоторым числом парадных примеров, а попытаться все (или хотя бы все крупные) эволюционные изменения в истории жизни на Земле разложить по северцовским категориям, то сразу начинаются трудности. Эти категории выделены по тому, как они влияют на «уровень организации» — то есть на сложность строения организма. Но как ее сравнивать у разных организмов — пусть даже и в пределах одной ветви? Скажем, преобразование парных плавников рыб в конечности четвероногих — это «повышение уровня организации»? Любой непредвзятый человек скажет: да, безусловно. Такое преобразование неизбежно включает в себя усложнение скелета, дифференциацию его элементов, усложнение мышечного аппарата, резкий рост числа степеней свободы в опорно-двигательном аппарате (что требует более сложного и тонкого нервного управления им) и т. д. В общем, вроде бы явный ароморфоз. Но тогда как расценивать то, что произошло со змеями (а также червягами, амфисбенами, безногими ящерицами и т. д.)? Они даже не вернули свои конечности к исходному состоянию рыбьих плавников, а просто утратили их начисто. Элементарная логика требует считать это примером дегенерации — но вряд ли хоть один вменяемый зоолог рискнет утверждать, что змеи более низко организованы, чем их родственники-ящерицы и уж тем более — чем тритоны и саламандры.

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно