|

||

|

|

||

|

|

Онлайн книга - История флагов. От рыцарских знамен до государственных штандартов | Автор книги - Валерия Черепенчук

Cтраница 36

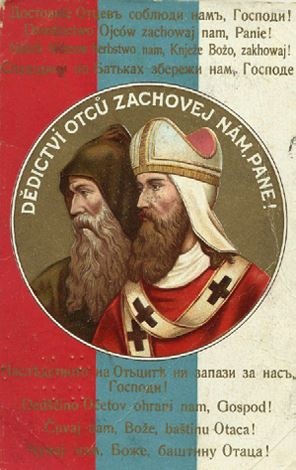

Рис. 3.14. Открытка с изображениями святых Кирилла и Мефодия на фоне «панславянских цветов» и с надписью «Достояние отцов соблюди нам, Господи!» на девяти славянских языках. Нач. ХХ в. В 1848 году в Праге состоялся так называемый Славянский конгресс, на котором были представлены в основном проживавшие в Австрийской империи славяне (Австро-Венгрия тогда еще не была сформирована). В основном на съезде обсуждались вопросы автономии славянских народов, перспективы создания самостоятельной «славянской федерации» и так далее. Тогда же было принято решение брать за основу для знамен и флагов, олицетворяющих славянское освободительное движение, цвета российского триколора. Казалось бы, все логично – и флаги славянских государств действительно просто «подражали» российскому. Но все же это не единственное объяснение. Достаточно вспомнить, что синий, красный, белый цвета и разнообразные их комбинации встречались в символике многих славянских (и не только славянских) земель задолго до Славянского конгресса и даже задолго до того, как русский царь Алексей Михайлович приказал создать флаги для корабля «Орел»… Так что можно сказать, что российская символика, безусловно, оказала свое влияние на создателей гербов и флагов части славянских государств, но была не единственным источником вдохновения. Напомним, что Алексей Михайлович и его помощники ориентировались в основном на уже существовавшие в Европе флаги (в основном голландские и британские) и в то время синий, красный и белый цвета уже были популярны в геральдике – в основном благодаря яркости и «заметности» их сочетаний. Возвращаясь к символике Королевства сербов, хорватов и словенцев, скажем, что принятый в 1922 году сине-бело-красный триколор существовал вплоть до Второй мировой войны, несмотря на то что в 1929 году название государства и его «политические основы» изменились. Король Александр I распустил парламент – «Народную Скупщину» – и установил единоличную диктатуру, введя жесткую цензуру, запретив большинство партий и резко ограничив свободу печати и профсоюзов. Государство стало именоваться «Королевство Югославия». Во время Второй мировой войны Югославия выступила на стороне антигитлеровской коалиции, но была довольно быстро оккупирована. На захваченной Германией территории возникло мощное партизанское движение. Флаг югославских партизан, который потом отчасти «унаследовало» обновленное послевоенное государство, выглядел следующим образом: в белой полосе «панславянского» югославского триколора находилась пятиконечная красная звезда (рис. 3.15). Новым лидером Югославии – сначала неформальным, а потом и официальным – стал коммунист Иосип Броз Тито.

Рис. 3.15. Флаг югославских партизан После Второй мировой войны флаг обновленной Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ) по-прежнему был трехцветным, но пятиконечная звезда стала больше и обзавелась золотой окантовкой (рис. 3.16). Так как государство по-прежнему было многонациональным и состояло из нескольких республик (Социалистическая Республика Босния и Герцеговина, Социалистическая Республика Словения, Социалистическая Республика Черногория и так далее), каждая республика в составе СФРЮ имела собственный флаг. Непременным элементом каждого из них была пятиконечная красная звезда, окаймленная золотом (рис. 3.17). Более того, свои флаги создавали и национальные меньшинства в составе Югославии: они представляли собой флаг «исторической родины» каждого народа, дополненный все той же пятиконечной звездой с золотой окантовкой (рис. 3.18).

Рис. 3.16. Флаг Социалистической Федеративной Республики Югославия

Рис. 3.17. Флаг Социалистической Республики Босния и Герцеговина в составе Югославии

Рис. 3.18. Флаг «югославских венгров» Впереди у государства было еще немало политических потрясений и переименований; после смерти Тито, случившейся в 1980 году, усилились межнациональные конфликты. В 1991-м Югославия распалась на несколько отдельных государств, и ее символика ушла в прошлое – правда, отдельные ее элементы, не считая традиционных «панславянских цветов», по-прежнему присутствуют на гербах и флагах некоторых государственных образований, некогда входивших в ее состав… С многолетней борьбой народа за независимость и свободу связана история флага Греции. На протяжении почти четырехсот лет – с 1453 по 1820-е годы – она находилась под властью Османской империи. На греческих кораблях тогда поднимались красно-синие флаги: две узкие красные полосы по продольным краям полотнища и широкая синяя полоса посередине. Синий цвет символизировал греков, красный – османов (рис. 3.19).

Рис. 3.19. Флаг, поднимавшийся на греческих кораблях во времена османского владычества Почему именно эти два цвета? Вы уже знаете, что в XIV столетии султан Мурад I начал использовать в качестве основного символа Османской империи красное полотнище. Что же касается синего – известно, что турки позволяли православным грекам, служившим в османской армии, использовать свой собственный флаг. Это было белоснежное полотнище с голубым или синим прямоугольным крестом, в центре которого был изображен Георгий Победоносец (рис. 3.20).

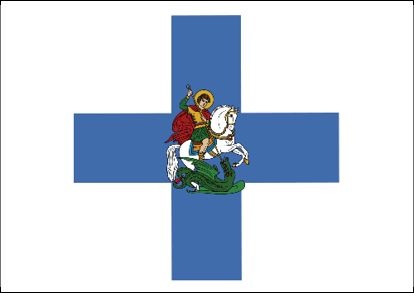

Рис. 3.20. Флаг православных воинов-греков в Османской империи Впрочем, эти религиозные послабления вовсе не означали мирного сосуществования. На протяжении всего времени, что Греция находилась во власти османов, не прекращалась освободительная борьба, проявления которой весьма жестко подавлялись. И именно белый флаг с синим крестом поднимали греки – участники так называемого Пелопоннесского восстания против Османской империи в 1770 году. В итоге такой флаг начал восприниматься как символ всего греческого освободительного движения – само же восстание, увы, было разгромлено. Надо сказать, что в эпоху Средневековья флаги, которые использовали греки-христиане, не были как-то строго унифицированы: встречались и белые кресты на синем (голубом) фоне, и голубые кресты на белом. Видимо, главным было не соотношение цветов, а простое их присутствие: голубой и белый – цвета пронизанной солнцем морской воды и пены – издавна были любимыми у греков (рис. 3.21).

|

Вернуться к просмотру книги

Вернуться к просмотру книги

Перейти к Оглавлению

Перейти к Оглавлению

Перейти к Примечанию

Перейти к Примечанию

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно

© 2020 LoveRead.ec - электронная библиотека в которой можно